Литературная среда

Авторская колонка Наташи Северин

“Нью-Йорк во время эпидемии”

РАССВЕТ НА ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ

Сегодня ночью в окно мое смотрит очень яркая звезда, наверное это Венера: я спутала ее сначала с самолетом, но их ведь не выпускают, а этот никуда не летел, потом с фонарем, но они воспаряют над крышей только у Шагала, потом поняла– это планета любви, взошедшая сдуру над мусорной кучей из черных пакетов, потому что любви все равно, где случиться, даже в нынешнем больном вирусом Манхеттене, где на мостовой валяются заношенные до дыр хирургические маски и одноразовые перчатки– их никто не подметает, только ветер несет и несет по Лексингтон авеню, видавшей виды, тут старые розовые дома курят кальян и нюхают кокаин– суровая действительность Нью – Йорка, обожженная еще и коронавирусом с оскаленной пастью!

Изоляция для меня — дом родной, вся жизнь в ней прошла, а разве у вас не так? Толчёшься среди людей, они дают тебе прикурить горькую сигарету или плюют вслед, а ты видишь все, как через стекло– ты во внутренней изоляции, на том стекле написаны морозные узоры, сверкающие, как в царстве айсбергов или в сказках Андерсена– их так легко и сладко читать в одиночестве с чашкой ароматного кофе и маленькой бутылкой “Хеннесси” рядом с настольной лампой! Так что одиночество эпидемии– это всего лишь официальное разрешение уйти в себя и там кайфовать, когда-то сажали в тюрьму за отлынивание от работы, а сегодня могут арестовать за излишнее трудолюбие– мир перевернулся с ног на голову, но нам-то не привыкать!

Когда я была маленькой, с двумя нейлоновыми бантами, один из которых всегда выглядел косо, со мной не разрешали играть девочкам с соседней дачи– там жили одесские ученые из одесской же академии советских наук, они говорили, что я плохо влияю на сверстников потому, что выросла без достойного воспитания — на улице, мои родители обижались– ведь уличные дети– это обидная кличка! теперь мне смешно это вспоминать: мы жили в стране, которая была самой уличной в мире! но и тогда я особенно не унывала, а играла на дачном столе сама с собой в ” копейку” ( название игры помню, а смысл нет), и всегда приговаривала: Да, придурки, меня вырастила улица, но улица — пустынная!

И теперь, когда я брожу по вечерам вдоль опустевших улиц американского города, который всегда кипел и переливался, бодро играл джаз, пропивал последний цент за будущий Джекпот, притягивал ложными обещаниями толпы людей, а теперь испуганно притих, как детская, из которой вдруг вынесли всю бойкую детвору вместе с игрушками, то я изумляюсь тому, как моя дорога среди огромных домов чужой страны похожа на ту тихую улицу детства, по которой нужно было утром идти к морю– слева грядки помидоров, справа– рыжая корова, под ногами теплая пыль — это они меня и воспитали! чем плохо? с тех пор я прекрасно чувствую себя в изоляции, даже во время чумы, я из нее никогда не выходила и не выйду.

Эй, вы там, все в своих изоляциях– только не болейте! Встретимся на Бродвее, как только его опять откроют!

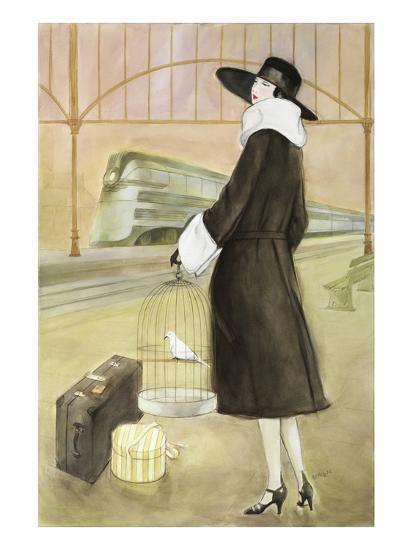

Иногда нужно бежать из больного города, где стоят передвижные морги, нужно отключиться! Легко забываешься в пути, в пригородном поезде (если он еще ходит, а если нет — стоит его выдумать) , когда общение между душами особенно краткое и интенсивное, здесь я влюбляюсь в женщин: мне нравится смотреть, как гибко отбрасывают они с лица прядь волос и свою тень на дверь купе, как смотрят в никуда из окна, замечая между тем в вагоне всё, включая свежесть рубашки пассажира, бредущего по коридору в ресторан; вот и эта женщина напротив мне сразу понравилась, особенно ее легкий скуластый профиль лет сорока, не больше, а может, и старше, о таких лицах Фитцджеральд писал, что они очень поздно стареют.

Она глядела на пейзажи вдоль Хадсон ривер равнодушно, как будто видела их много раз: глаза у нее были цвета озера в дождливый день и такие же неприветливые, но мне и не нужно было внимание, в ближайшие два часа я собиралась разгадать тайну ее гордого лица, поджатых губ, твердого подбородка с ямочкой, как у Авы Гарднер, с ямочкой– это особые женщины, они красиво напиваются и хорошо смотрятся в полумраке дорогой каюты, но могут и крепко наскандалить, и поставить любимому фингал– вероятно, и она такая, зато щедрая и искренняя в любви. Я набросала незаметно ее портрет на салфетке, когда рисуешь человека, проникаешь без слов во многие его тайны, и мне открылось, что она пережила недавно две большие драмы: умерли оба ее возлюбленных (из разных, конечно, периодов жизни), один был старше и очень богат, а второй известный писатель, который слал ей прелестные письма и собирался соединить их жизни– и вот, оба они умерли в один день, и она даже не могла их оплакать по достоинству, потому что двойная черная стрела сбила ее с ног– она тихо ехала в пригородном поезде, с пустыми глазами, не отвечая на телефонные звонки, не заглядывая в мессенджер потому, что больше никого не ждала, а этой мрачной свободы– лучше бы у нас никогда не было!

Через час она молча отправилась в ресторан — я тоже заняла столик неподалеку — выпила бокал красного вина, выкурила сигарету, конечно, у нее были красивые пальцы, без маникюра, и только одно серебряное кольцо, большое, как перстень– в нем скорее всего хранился яд… возможно, она собралась его принять в той случайной провинциальной гостинице, где хотела остановиться, так как ехала в никуда, бежала от отчаяния, которое обрушилось на ее хрупкие плечи после этих смертей. Она стала собираться — мы приближались к одному городку, где была паромная переправа и шумный бар на самом берегу, так что волны иногда касались ботинок посетителей, если они уже не могли держать ровную линию при ходьбе.

Поезд остановился, моя незнакомка , подхватив легкую спортивную сумку, вышла из купе, слегка мне кивнув, на платформе ее встречали двое мужчин, сильно под банкой и, судя по пестрым майкам и бейсболкам,– не то из Орландо, не то из Калифорнии: они все обнялись и чему-то посмеялись, и смех у нее оказался скрипучим и на одной ноте, а во рту не хватало одного зуба, я подумала– хоть бы поезд скорее тронулся и не разрушал моего сюжета новыми дурацкими подробностями, но остановка затянулась, и я увидела, как мужчины сменили тон и начали пьяно на нее покрикивать и чего-то требовать, а она съежилась, потеряла свой гордый вид и о чем- то униженно просила, прижимая сумку к животу, черная прореха между зубами убивала меня без ножа… поезд тронулся наконец! да, я совсем не разбираюсь в людях и не понимаю их тайн– и лучше не надо!

Грустное настроение требует густых и длинных ресниц, чтобы опустить их над синими глазами, спрятать взгляд, в котором дрожит обида: так можно идти по улице, где со звоном падают листья или бормочут весенние почки на деревьях, бранятся сердитые небоскребы и рычит хайвей; главное — смотреть под ноги, на серый асфальт — такова поза сутулой грусти, нужно следовать традиции. И вот, сквозь опущенные ресницы проступает под красными ботинками другой мир — маленьких потерянных пешеходами вещей, его и не заметишь, если не погрузишься в печаль: на пути, у железной урны лежат в пыли одноразовая перчатка — друг эпидемии, скомканная спиртовая салфетка, использованный презерватив ( как они целовались? в масках?), и … нечто невиданное! обрывок черной вуали…

Откуда вуаль на индустриальной улице 21- го века? Кто пытался скрыться под ней? Может ли такое быть, что ее грубо сорвали со шляпы, а саму молодую женщину в длинной шелковой юбке похитили, затолкали в старый Пикап и отвезли с кляпом во рту на заброшенную ферму, чтобы оттуда выторговать выкуп у мужа? Черная вуаль — доказательство преступления! Вот что валяется у меня под ногами на Лексингтон наивной авеню!

Но с каждым шагом открываются новые грани случившегося: у лестницы старого дома валяется окурок, а в Нью- Йорке не курят! Значит преступники — иностранцы, а поскольку сигарета очень дешевая — похоже, гастарбайтеры, работающие на ремонтах зданий– ведь на асфальте сохранилось белое пятно известки– наверное, куртка одного из них испачкалась на стройке с утра; не успела я решить, что делать с этим детективным сюжетом, сообщить ли о нем в полицию, как тротуар подбросил мне другую загадку: игральная карта — червовый туз– валялась на мостовой! И что показалось в ней странным– красное сердце в центре жирно и безжалостно обведено было черным фломастером, словно кто- то быстро нарисовал мишень, и ее нужно было немедленно поразить из оружия , разрешенного известной Поправкой; я осмотрела окрестности– но трупа не оказалось, зато неподалеку, у забора перед садиком чахлых роз, валялась еще одна карта — смятая и перевернутая!

Я вытащила из косметички пинцет для выщипывания бровей (нет, в вагоне метро, как другие женщины, я этого не делаю, все еще стесняюсь по Бруклинксой привычке) и перевернула карту — на ней красовалась дама треф с отрезанной головой! Значит, и здесь преступление состоялось, и некая несчастная поплатилась жизнью за разбитое мужское сердце…когда я подошла к переходу и широкому перекрестку на Таймс сквер, мой опущенный кротко взгляд выхватил пустую ампулу, которую не донесли до мусорки буквально в двух шагах! Кто- то выронил ее безвольной рукой, поникшей от наркотика, как цветок, возможно, женской, с красным перстнем на пальце, ноготь его обгрызан был в отчаянии, доза, вколотая наспех в подъезде, была избыточной и смертельной, пустая ампула — это все, что осталось от пустой жизни…

И тут я почувствовала непобедимое желание оторвать взгляд от земли, где жизнь всюду разбросала доказательства того, что мои печали — это пустяк по сравнению со страданиями остального человечества: наверху сияло чистое синее небо — без единого облака, оно отражалось в стеклянных стенах домов, на балконах пентхаусов в шезлонгах загорали под февральским солнцем нью-йоркцы, томящиеся в изоляции, вирус косил людей, но выжившим пока было весело: две банки Кока- колы танцевали на чьем-то подоконнике вокруг яблочного пирога, политого сладким сиропом… я представила себе, что сейчас съем его целиком, не разрезая, печеный яблочный вкус с тонкой кислинкой разлился во рту, и грусть моя растворилась без остатка вместе с последней сладкой и легкой крошкой.