Предыдущие главы: Часть 1. Часть 2.

Виталий Орлов

«И НЕТ ГРЕХА В ЕГО ВИНЕ»

И нет греха в его вине,

Ушел, глядит в глаза другие,

Но ничего не снится мне

В моей предсмертной летаргии.

Анна Ахматова.

«Надпись на неоконченном портрете»

В марте 1938 года Льва Гумилева арестовали вновь. Он был приговорен сначала к смерти, которую потом заменили лагерями.

В марте 1938 года Льва Гумилева арестовали вновь. Он был приговорен сначала к смерти, которую потом заменили лагерями.

Анна Андреевна написала Сталину: «Все мы живем для будущего, и я не хочу, чтобы на мне осталось такое грязное пятно». Она прошла и через телефонные звонки по засекреченным номерам кремлевской знати – унижение, которое другим не прощала. О Борисе Пильняке она вспоминала: «Но погубило его – как и Бабеля – близость к НКВД. Обоих тянуло дружить и кутить с высокими чинами оттуда: «реальная власть», острота ощущений, да и модно было. Их неизбежно должно было всосать в воронку…Пильняк семь лет делал мне предложение, я была скорее против».

Осень и зима 1940 года были, наверное, самыми мрачными днями в жизни Ахматовой. Помимо критики, обрушившейся на ее творчество, она получила дурные вести о положении сына, к тому времени отбывшего на норильскую каторгу. Она прекрасно понимала, что нынешняя немилость властей к ней может ему только навредить. Здоровье ее, и без того слабое, резко ухудшилось, она опасалась, что сойдет с ума. Своему другу М. Лозинскому она подарила книгу, сделав на ней такую надпись:

Почти от залетейской темы

В тот час, как рушатся миры.

Когда началась война, Ахматова обратилась по радио к женщинам Ленинграда. В конце сентября 1941 года она была эвакуирована в Москву, из Москвы – поездом в Казань, а оттуда пароходом добралась до Чистополя, где встретилась с Лидией Чуковской. Вместе они вернулись в Казань, а оттуда через Сибирь, кружным путем, занявшим три недели, отправились в Ташкент.

В Ташкенте Ахматова прожила с ноября 1941 года по май 1944 года. Одной из тягостных сторон жизни здесь была для нее разлука с другом – Владимиром Гаршиным. Когда в 1938 году она оставила Пунина, Гаршин, врач по профессии, стал в ее жизни играть все большую роль. В 1934 г. друг Ахматовой философ Борис Энгельгардт познакомил ее со своим родственником Владимиром Георгиевичем Гаршиным, профессором 1-го Медицинского института, племянником писателя Всеволода Гаршина.

Измученная необходимостью вечно скитаться по чужим домам, Ахматова согласилась выйти за него замуж, но война, блокада, эвакуация нарушили их планы. В Ташкенте она с нетерпением ждала от него писем. Наконец, пришло письмо, которое он написал по просьбе Л. Чуковской. Он сделал Анне в письме официальное предложение, поставив ей условие носить его фамилию. Еще он писал, что его жена, с которой он давно расстался, скончалась, и он понял, что покойница была для него самым значительным человеком в жизни. Ахматову письмо привело в негодование…

15 мая 1944 года из Ташкента Ахматова улетела в Москву, а 1 июня она вернулась в Ленинград. На перроне ее ожидал Гаршин. Он сказал ей: «Аня, нам надо поговорить». Через несколько минут он поцеловал ей руку и ушел. Впоследствии она говорила, что у Владимира Георгиевича проявились явные признаки душевного расстройства. Он сам вызвал ее в Ленинград, но за несколько дней до приезда его стали мучить галлюцинации: он видел свою покойную жену, просившую его не вводить в свой дом Ахматову, не жениться на ней.

Один идет прямым путем,

Другой идет по кругу

И ждет возврата в отчий дом,

Ждет прежнюю подругу.

А я иду – за мной беда,

Не прямо и не косо,

А в никуда и в никогда,

Как поезда с откоса.

II

В 1945 году, к великой радости матери, вернулся домой и ее сын Лев. Из ссылки, которую он отбывал с 1939 года, ему удалось вырваться на фронт.

В августе 1946 года начался ждановский литературный погром, основной мишенью которого избрали Ахматову и Зощенко. Этот новый удар глубоко потряс Ахматову. Но узнала она о начавшейся кампании весьма необычным, но так характерным для нее путем. На следующий день после появления постановления ЦК в газетах ей по каким-то делам нужно было зайти в Союз писателей. Выйдя, она по дороге купила в магазине селедку. Вернувшись домой и развернув ее, она увидела, что в газете, которой она обернула селедку, было напечатано Постановление ЦК.

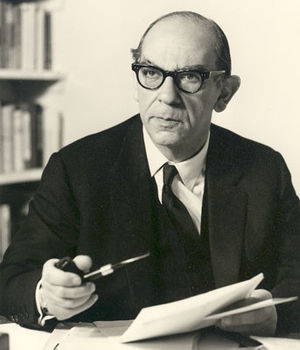

Но еще несколько раньше, осенью 1945 года, произошло событие, которое имело в жизни Ахматовой значение, возможно, не меньшее, чем эта вспышка коммунистического бреда. Речь идет о визите к ней Исайи Берлина, в то время занимавшего пост первого секретаря Британского посольства в Москве.

И.Берлин родился в Риге, он был сыном торговца лесом, еврея. Семья жила в Петрограде, в то время как началась большевистская революция. Исайе было 11 лет, когда он вместе с семьей эмигрировал в Англию. Вся дальнейшая жизнь И. Берлина была направлена на то, чтобы расквитаться с советскими экспериментами и последствиями революции.

В тридцатые годы, когда его сверстники по Оксфорду были отравлены революционным марксизмом, память Исайи воскрешала ужас лицезрения революционного физического насилия, и в течение своей жизни он решительно предпочитал террору компромиссы и политическую стабильность. Во время войны он покинул Оксфорд и уехал в Нью-Йорк, где работал в британских информационных службах. Информационные отчеты сделали его имя известным в высших кругах британского истэблишмента. Черчилль назывл его отчеты «пылкими, чересчур яркими, но неотразимыми».

В тридцатые годы, когда его сверстники по Оксфорду были отравлены революционным марксизмом, память Исайи воскрешала ужас лицезрения революционного физического насилия, и в течение своей жизни он решительно предпочитал террору компромиссы и политическую стабильность. Во время войны он покинул Оксфорд и уехал в Нью-Йорк, где работал в британских информационных службах. Информационные отчеты сделали его имя известным в высших кругах британского истэблишмента. Черчилль назывл его отчеты «пылкими, чересчур яркими, но неотразимыми».

Четверть века Берлин провел в США, где преподавал в нескольких университетах. Как потом он признавался своим друзьям, визит в Россию в 1945 году, его встречи с Пастернаком и Ахматовой перевернули всю его жизнь.

В ноябре 1945 года Берлин получил разрешение Интуриста посетить Ленинград – город своего детства. На следующий после приезда день Исайя зашел в букинистический магазин на Невском. Его встретил директор Геннадий Моисеевич Рахлин, который познакомил его с Михаилом Зощенко и критиком Вл.Орловым. Берлин поинтересовался, жива ли Ахматова, а Орлов предложил ему устроить с ней встречу. Позвонив по телефону, он договорился с Ахматовой встретиться сегодня же.

Комната Ахматовой поразила Берлина бедностью. Не было ни ковров, ни штор на окнах, только маленький стол и 3 стула, комод и диван, над которым висел ее портрет – знаменитый рисунок Модильяни.

Завернувшись в белую шаль, Ахматова встречала своего первого гостя «оттуда», из «зазеркалья». «У нее был вид трагической королевы»,- вспоминал потом Берлин. Ахматова была на 20 лет старше его. Просто и небрежно одетая, с темными кругами под темными глазами, она все еще была статной и красивой, с лицом, полным холодного величавого достоинства. Берлин ничего не знал о жизни Ахматовой после отъезда из Петрограда. Беседа не клеилась. Вдруг он услышал за окном какие-то крики и свое имя. Оказалось, что его здесь разыскал Рандольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля, который был в Ленинграде как представитель прессы, и ему срочно понадобился переводчик. Какая-то надежда Берлина на то, что его встреча с Ахматовой пройдет незаметно, исчезла. Он знал, что для советского человека встречаться с иностранцем в частном порядке без ведома властей было равносильно измене. (Может быть, из-за этого случая по Ленинграду позже поползли абсурдные слухи, что Черчилль был в Ленинграде, чтобы подготовить операцию по спасению и вывозу Ахматовой в Англию).

Только спустя часа четыре Берлину удалось вырваться из лап Рандольфа, и он вернулся к Ахматовой. Ахматова прекрасно сознавала, чем может обернуться для нее согласие принять Берлина. Когда он появился снова, собравшиеся гости вскоре разошлись. Комната была едва освещена, Анна сидела в одном углу, он в другом. Они сразу же начали разговаривать, как если бы знали друг друга всю жизнь. В ее глазах он был посланцем, связывающим две русские культуры, расколотые революцией. Ахматова была для него величайшим из живущих поэтом, творившим на родном для него языке. Ахматова стала читать Берлину еще не законченную «Поэму без героя». В сумраке ее комнаты они ели вареную картошку – единственную еду, которая была в доме – и страстно говорили о русской литературе. Он разделял ее почитание Пушкина и ее нелюбовь к «тусклым чеховским картинкам», но он не соглашался с ее любовью к Достоевскому и с отрицанием Тургенева. «Она была настоящей актрисой, – вспоминал Берлин, – которая играла роль королевы, но в то же время была достаточно проницательной, чтобы отстраниться от этого с помощью блестящей иронии». «Ахматова сказала мне,- писал много лет спустя Берлин,- что Мандельштам, который был в нее влюблен, посвятил ей одно из самых прекрасных своих стихотворений». Ахматова говорила: «После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено, – и после паузы: – Меня Алексей Толстой любил; он носил сиреневые косоворотки, когда мы были в Ташкенте, и говорил о чудесных временах, когда мы могли бы быть вместе после возвращения оттуда. Он был очень одаренный и интересный писатель, негодяй, полный очарования, человек сумасшедшего темперамента; сейчас он мертв; он был способен на все, на все; он был отвратительный антисемит; он был бешеный авантюрист, неверный друг… но он мне нравился, даже несмотря на то, что он был причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила, и который любил меня».

Она смешно рассказывала о повторяющихся набегах на нее Пастернака. Он выражал желание быть с ней, только когда бывал в подавленном состоянии. Тогда он приходил, обезумевший от горя и опустошенный, обычно после какой-нибудь любовной истории, но вскоре быстро уставал и умолял свою жену прийти и забрать его обратно. Берлин тоже признался, что сейчас он и сам влюблен (по-видимому, имелась в виду Патриция Дуглас). В воспоминаниях К.Чуковского, которому Ахматова потом пересказала их разговор, Берлин предстает чуть ли не как невероятный Дон Жуан, явившийся в Ленинград, чтобы добавить имя Ахматовой к списку своих завоеваний. В действительности он был застенчивым и неопытным в любви человеком, недовольным своей внешностью. Вероятно, сама Ахматова, написавшая цикл стихотворений «Cinque», посвященных этой встрече, дала повод считать, что эту ночь они провели вместе. На самом деле они даже не прикоснулись друг к другу. И хотя Ахматова была убеждена, что все ее дальнейшие непрятности имели самое прямое отношение к этой встрече, вопреки всему она считала их чудом…

Стало светать. В 11 утра уставший Берлин покинул квартиру Ахматовой, поцеловав ей руку, и пошел пешком в «Асторию», вывернутый наизнанку, взволнованный. Его спутница Бренда Трипп, которая жила в соседнем номере, услышала, как он произнес, падая на кровать: «Я влюблен, я влюблен!»

Много лет спустя он восхищенно и иронично говорил об этом визите к Ахматовой посетившему его в Лондоне Андрею Вознесенскому: «Она не могла простить мне моей женитьбы… Хотя, вы понимаете, о близости с ней не могло быть и речи. Словно обнимать античную статую».

Ахматова твердо верила, что существовала прямая зависимость между их встречей и началом холодной войны. Если, как она считала, это явилось следствием их встречи с Берлиным, тогда то, что представлялось эпизодом их личной жизни, в действительности оказалось страницей истории – встречей, которая могла «смутить Двадцатый Век».

Летом 1956 года, когда Ахматова гостила в Москве у Ардовых, ей позвонил Берлин, находившийся в Москве, и попросил ее о встрече. Ахматова отказала, боясь, что это может обернуться новым арестом сына. А весной 1965 года Анна Андреевна готовилась к поездке в Англию для получения почетного звания доктора литературы, которое ей присвоил Оксфордский университет. Спустя почти 20 лет, в Лондоне, она вновь увиделась с Исайей Берлиным. Когда они остались наедине, она сказала: «Раньше я была знаменита в России, но не за границей. Все это – Италия, Оксфорд… Ваших рук дело?»

Когда Ахматова заметила первые признаки поражения хрущевской «оттепели» и окончательно поняла, что у социализма не может быть человеческого лица, человеческие лица стали появляться в ее окружении. Она предпочитала молодые. Вокруг нее собрался кружок молодых поэтов. Она была для них веселой, необыкновенной собеседницей, гениальной старшей подругой, вестницей из Серебряного века. Конечно, время от времени еще сажали. И даже время от времени убивали в подъездах. И стукачей вербовали почем зря среди хилых ленинградских и московских интеллигентов, жадных до поблажек и привилегий. Когда после мерзкого судилища отправили в ссылку самого талантливого из ее «мальчишек» Иосифа Бродского, которого она звала Рыжим, Ахматова сказала, что «они делают Рыжему настоящую биографию». Она не могла вообразить, конечно, что ее Рыжий станет Нобелевским лауреатом, но в принципе прогноз ее оправдался.

Однажды, когда ей пришлось с другим из ее «мальчишек», Анатолием Найманом, тащиться к нотариусу по поводу завещания о наследстве, она с тоской сказала своему спутнику: «О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моди и уйти».

Этот единственный рисунок из тех многих, часть из которых всплыла на венецианской выставке, всегда висел у изголовья в маленькой комнатенке дачи Ахматовой в Комарово, которую она называла Будкой. Многие люди, более чем через 50 лет после создания, познакомились с этим рисунком, когда он был воспроизведен на суперобложке последнего прижизненного издания книги Ахматовой «Бег времени».

Как-то Ахматова попросила искусствоведа Николая Харджиева написать несколько слов о любимом своем рисунке. Харджиев написал, что рисунок похож по своей композиции на подготовительный для скульптуры. Что образ Ахматовой у Модильяни напоминает «аллегорическую фигуру «Ночи» на крыше саркофага Джулиано Медичи, этот едва ли не самый значительный и таинственный из женских образов Микеланджело. В общем, это вневременной, «ахроничный» образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу. Так дремлет мраморная «Ночь» на флорентийском саркофаге. Она дремлет, но это полусон ясновидящей».

Об этой love story Анны и Амедео Бродский сказал, что у «Анны Андреевны получилась «Ромео и Джульетта» в исполнении особ царствующего дома». Ахматовой шутка понравилась, и легко представить ее счастливый смех в этой молодой компании последних лет, за рюмочкой коньяка.

Забавно, что много позже, узнав об этой остроумной шутке Бродского, генуэзская славистка приняла ее всерьез, не уловив в ней и тени иронии.

«От одного взгляда на нее перехватывало дыхание, – значительно позже, уже живя в Нью-Йорке, писал Иосиф Бродский. – Высокую, темноволосую, смуглую, стройную и невероятно гибкую, с бледно-зелеными глазами снежного барса, ее в течение полувека рисовали, писали красками, ваяли в гипсе и мраморе, фотографировали многие и многие, начиная от Амедео Модильяни».

На вопрос о судьбе того единственного рисунка Модильяни, о котором мы до недавних пор знали, отвечает директор Музея Ахматовой в Петербурге Нина Ивановна Попова:

– Этот рисунок является собственностью родственников – наследников Ахматовой. Попадет ли он в Музей, пока ответить не могу. Но всего, по словам Анны Андреевны, их было 16. Как пишет Ахматова в своих воспоминаниях, они хранились на чердаке дома матери Гумилева в Царском Селе, где они с Ахматовой жили. Когда осенью 1921 или 1922 года она зашла в этот дом, этой коробки с рисунками не обнаружила и позже написала, что их, видимо, раскурили революционные матросы. Но нужно понимать, что с Анной Андреевной было не так все просто: если она не хотела о чем-то говорить, она не говорит. Я думаю, что все рисунки, кроме одного, она сама уничтожила. Рисунки из собрания доктора Александра, показанные на выставке в Венеции, – это, естественно, подлинные рисунки. Они не были портретами с натуры, он рисовал ее по памяти. На одном из рисунков на Ахматовой головной убор египетской царицы, но это не значит, что она позировала в нем. Ахматова в молодости была гибкая, пластичная, гимнастически сложенная, и он рисует ее в образе гимнастки на кольцах. Разве это значит, что в таком виде она ему позировала? При издании альбомов Модильяни исследователи теперь находят до 30 портретов Ахматовой, изображенной в самых разных видах, в том числе и в обнаженном. Но эти рисунки нельзя считать портретами Ахматовой. Появление ее в жизни Модильяни дало ему мощный творческий толчок. Он нарисовал своеобразную сюиту на тему облика Ахматовой. Потом пришли другие женщины, которых он писал, и мы знаем, кто они, но далеко не все можно считать портретами.

Ахматова Анна (на церемонии вручения международной литературной премии Этна-Таормина, Италия, Катанья.

В воспоминаниях Ахматовой есть прекрасный сюжет о том, как однажды она пришла к Моди в мастерскую, а дверь оказалась закрытой. Она пришла с розами и стала бросать их в открытое окно. Когда Моди вернулся, он увидел, что розы лежат на полу строгим веером, и подумал, что она каким-то образом проникла в мастерскую, потому что уже знал о ее способности чувствовать сознание другого человека. А Ахматова, лишенная в своей жизни уважения и интереса к ней как к поэту, а не только красивой женщине, ценила отношение к ней подлинного художника…

В конце февраля 1966 года, выписавшись из больницы после очередного сердечного приступа, Ахматова жила в Москве, как обычно, у Ардовых. Вместе с Ниной Ольшевской, женой В.Ардова, они поехали в подмосковный санаторий. На второй или третий день после приезда, 5 марта, во время завтрака Ахматова пожаловалась, что чай холодный. Ольшевская на несколько минут покинула комнату, а когда вернулась, ее попросили не входить…

После очередной и недолгой битвы за жизнь Анна Андреевна Ахматова скончалась.

По иронии судьбы, это была т р и н а д ц а т а я годовщина смерти Сталина – день, который все эти тринадцать лет она любила отмечать, подобно язычнице, как праздник – рюмочкой конъяка.

Автор благодарит Анатолия Наймана, Нину Попову и Хельгу Ландауэр – режиссера документального фильма «Рассказы об Анне Ахматовой» (2011), которые поделились с ним важной информацией.