Марк Серман

Приехав в Америку с идеей там обосноваться, я поселился во временной квартире родителей на Вест Сайде, рядом с Колумбийским университетом, где тогда преподавал мой отец. Квартира была старая, примерно того же возраста, что и наша бывшая ленинградская, любимая мной квартира на Добролюбова. Слегка темноватая, с окнами выходящими во двор-колодец, дверьми с латунными ручками, высокими потолками, паркетными (такими же как у нас старыми и неухоженными) полами. По утрам слышно было, как тихо шипят батареи парового отопления, как что-то напевает по-испански супер – синьор Мачадо дворе – и эти звуки создавали иллюзию дома и уюта.

Сама улица – Амстердам Авеню, где фасады домов понизу отделаны гранитом, тоже навевала всяческие приятные воспоминания. Но все хорошее, как мы знаем, кончается быстрее, чем хочется: родители уезжали, квартиру должна была занять семья очередного колумбийского профессора, и меня, бездомного, на некоторое время приютили Довлатовы.

Выяснив, что я в Америке меньше месяца, по профессии кинооператор и фотограф, то есть лицо без определенных занятий и средств к существованию, но с сильным желанием остаться в стране, Сергей решил устроить меня к себе в газету – «Новый Американец». Для начала он послал меня на разговор с Е. Рубиным, одним из основателей газеты, на которого я произвел, по всей видимости, отталкивающее впечатление. Отталкивающее по системе градаций воспитавшей меня моей одесской бабушки, у которой их было две. Одна, положительная градация – чарующее впечатление, и вторая, отрицательная – отталкивающee впечатление. В ответ на вопрос Рубина, чем я могу быть полезен газете, я сказал, что знаю английский и фотографирую. Рубин на это возразил, что он может вместо меня взять своего 13-летнего сына, который хорошо фотографирует и прекрасно говорит по-английски, – «наверняка получше вас». Это меня расстроило, и что было дальше я плохо помню – скорее всего ничего хорошего, помню только, что и Рубин на меня не произвел чарующего впечатления.

Тем не менее, после встречи с Рубиным, Сергей отвел меня в редакцию. Придя туда, уже с порога он представил меня примерно так: « Познакомьтесь – это Марк, по профессии он – кинооператор. Мы с Рубиным только что выяснили, что у него абсолютно нет никаких данных для работы в газете, поэтому он нам очень подходит для роли сборщика объявлений». Все в ответ радостно зашумели и, как мне показалось, а позже я понял, почему, обрадовались моему появлению.

Я уже не помню всех, с кем в этот день познакомился, так как мной и моим вниманием тут же завладел Меттер.

Он энергично, с напором начал объяснять мне, что газета очень нуждается в рекламе: «С финансами туго, а собирать рекламу никто не хочет. Это – административная, нетворческая деятельность, а все сотрудники «НА» исключительно творческие работники». Сказав это довольно громко, Меттер выразительно на меня посмотрел. Во время тут же начатого им трейнинга: «Звонишь по списку и прямо говоришь, на хорошем английском: «Ви вонт ту плэйс йор эд виз ас…», я потихоньку осматривался.

Петр Вайль, Александр Генис и Сергей Давлатов в редакции Нового Американца.

Редакция размещалась в комнате площадью примерно 18 квадратных метров и была обставлена видавшей виды мебелью. Перед продавленным диваном стоял маленький журнальный столик с пишущей машинкой, на которой в этот момент что-то печатал спортивный обозреватель газеты А. Орлов. Вокруг люди сидели на разнородных стульях и металлических вращающихся табуретах. В последствии я видел такие табуретки только в мастерских и в фото лаборатории, куда через год я устроился на работу.

Посуду из-под кофе, чая или спиртного можно было мыть прямо в комнате – в углу находилась обыкновенная раковина-умывальник, где отколотый фаянс был местами подкрашен не совсем подходившей по цвету масляной краской. Над этой же раковиной умывался впоследствии и я, если ночевал на диване в редакции. Меттер прямо и с достоинством сидел за металлическим письменным столом в деревянном вращающемся кресле. Рядом с ним возвышался картотечный шкаф, где хранились газетные материалы, и из которого они похищались во время последующих перепетий газеты. Стены были отделаны модными в шестидесятые годы панелями под дерево и практически все пространство стен было заполнено вырезками из газет, фотографиями и картинками.

Там же, по обычаю малых коммерческих предприятий висел прикнопленный ксерокс первого доллара, полученного за продажу газеты. Мне рассказали, что раньше там висел оригинал, периодически исчезавший в силу нужд творческого коллектива и всегда возвращавшийся на место. Но, однажды, оригинал не вернулся, а ксерокс остался.

Всюду лежали номера НА, наполненные очень интересным и живым материалом. И конечно же, украшенные и бесконечно обогащенные колонками и статьями Довлатова. Сам Сергей часто читал и правил материалы стоя, возвышаясь над всеми, на фут ниже трудились Вайль, Генис и Меттер.Меттер, как я уже говорил, сидел за столом, Вайль и Генис иногда тут же что-то доверстывали, а вокруг как-то размещались все остальные.

Дверь в редакцию запиралась поразившим меня замком под названием «Полицейский замок Фокса», который представлял из себя лом с крючком на конце, упиравшийся в толстое металлическое гнездо с петлей в двери и в такое же гнездо в полу, т.е. открыть такую дверь без больших разрушений для пола и двери было бы невозможно. Однако, с другой стороны, само присутствие таких замков предполагало и изобилие желающих ворваться к вам в дом или в редакцию и совершить какое нибудь тяжкое преступление. Для расхолаживания потенциальных преступников на дверях жилой или коммерческой единицы жилой площади вешалась солидная металлическая табличка – « охраняется полицейским замком Фокса».

В день выхода очередного номера костяк редакции: Довлатовы, Вайль , Генис, Орлов и Меттер ехали в типографию украинской газеты «Свобода». «Свобода» была газетой второй эмиграции, среди которой было много казаков, перемещенных лиц и бывших военнопленных, которые не испытывали большой симпатии к советским вообще, и к советским евреям в частности, традиционно объединяя их с коммунистами. Тем не менее именно «Свобода», а не «Новое русское слово» пустила к себе «Американца», который был явно газетой третьей, в основном еврейской, эмиграции, оказывая всякую помощь вплоть до бесплатной, в кредит, печати номеров.

В помещении типографии можно было наблюдать теперь уже давно забытый, замененный компьютерным, процесс ручной верстки. На световых столах лежали тексты, предварительно набранные на наборной машине – комбинации из пишущей машинки и тоже уже забытого ворд процессора. Метранпажи – Вайль и Генис, которым иногда помогали Сергей с Леной, собирали газетную полосу. Они примеряли, резали бритвами «Екзакто» и размещали на листе (полосе) все элементы набора.

В основной текст вставлялись иллюстрации, выравнивались заголовки. Метранпажи по очереди то и дело отходили к машинке с горячим воском, который заменял клей и удерживал набор на листе, и снова возвращались к столу – это было похоже на хорошо хореографированный балет. Полоса, таким образом слепленная из разных кусков набора, фотографировалась репродукционной камерой с четырьмя вспышками по углам на большие листы кодалита – контрастной пленки. Потом эти листы размером в полосу проявлялись, уже не помню как – в кюветах или машине, и с них делались клише, с которых собственно и печаталась газета. Фотографии, идущие в номер, переводилось фотостатной машиной в велокс – изображение, разбитое мелкой сеткой- растром на точки. Это было необходимо для воспроизведения полутонов на контрастном фотоматериале, с которого печаталась газета.

Готовые пачки с номерами газеты увозились отсюда в газетные ларьки, русские магазины, рассылались по почте. При этом почтовая рассылка делалась тоже вручную – ярлыки с адресами подписдчиков наклеивались на газету и потом эти газеты относились на почту. Все члены редакции, а иногда даже гости участвовали в наклеивании ярлыков и хождении на почту. Иногда автор приносил свой текст, его благодарили и затем вручали ему, скажем, десять газет опустить в особый почтовый ящик на почте. Сразу после выхода газеты начиналась новая эпопея – перепалка с подписчиками, не получившими и требующими свои номера «Американца», борьба с конкурентом – газетой Седыха «Новое русское слово», которое продолжало, как могло, отстаивать свою гегемонию в русскоязычном мире и непрекращающиеся поиски спонсоров. Но все это искупалось невероятным успехом и популярностью «Нового американца». Новизна стиля, остроумие и легкость языка – близкого к живому и разговорному в отличии от архаичного и тяжеловесного «Нового русского слова», были залогом успеха еженедельника.

Конечно, ничего бы этого не было, если бы не главный редактор Довлатов, под чьим руководством газета приняла ту форму, в которой мы все ее приняли и полюбили. Редакторские колонки Довлатова, без которых «НА» трудно себе представить, были его прямой речью, обращением к читателю. Там звучало теплое, как объятие, местоимение «Мы», это было не знакомое по советскому времени (все мы, советские люди как один…), а другое, без классовой и партийной принадлежности, простое наше, эмигрантское «мы», которое для каждого читателя означало «Я»и «Ты». Довлатов впрямую, по-дружески, или по-соседски рассказывал читателям о том, что его, а значит и всех нас волновало в эту минуту. А когда Сергей рассказывал, не слушать его было невозможно.

Вот и я, восторженный читатель «НА», попав в редакцию, очень захотел стать участником этого хорошего дела, пусть хоть немного, но сделать что-то для газеты. Да и дел было полно, работа кипела. Люди беспрерывно приходили, принося материал и просто повидаться, уходили с заданиями и без. Почти не уходил только Меттер, который сидел за столом, курил сигары, иногда разговаривая по телефону на упрощенном, но, видимо, понятном для собеседника английском языке без артиклей и согласования времен.

К концу моего трейнинга по сбору рекламы, я понял, почему никто не хочет это делать. Собирать рекламу означало: звонить совершенно незнакомым людям и организациям и выпрашивать у них объявления, т.е. деньги, для газеты. Очень неудобное и неприятное занятие, и у меня сразу же появились сомнения в том, что я смогу это хорошо делать. Но пути назад не было.

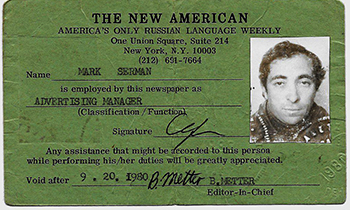

Мне выдали удостоверение с печатью и фотографией. Меттер сказал, что у меня с моим языком (имелся в виду мой английский) и умным еврейским взглядом (я вспомнил, как это говорили моему покойному другу, который не был евреем, в качестве комплимента) все должно получиться хорошо. После таких слов вновь захотелось взяться за дело, засучить рукава, и так далее. С молодым задором и воодушевлением я звонил в разные компании, спрашивал и переспрашивал, получал вежливые и не всегда понятные отказы в форме просьбы позвонить завтра или через неделю, или в форме обещания позвонить мне завтра или через неделю.

В перерывах между поисками рекламы, я должен был отвечать на бесконечные звонки подписчиков, не получивших газету. Что-то не ладилось с доставкой, почта вела себя ненадежно, и подписчики были недовольны. Мне запомнился один эмигрант из Вашингтон Хайтс, который звонил неделю подряд, и я ему, научившись у американцев, все говорил, чтобы он позвонил завтра. На седьмой день он позвонил и, уже не представляясь, сказал: «Отдай газету, сука» и затем почему-то жалобным тоном, как бы нехотя, добавил: «Я же русский, а не еврей, как ты». Тут мне вспомнилось напутствие Меттера по поводу умного еврейского взгляда, хотя этот грубый и антисемитски настроенный подписчик ни меня, ни моего взгляда никогда не видел, и все наше общение шло по телефону.

За две недели добросовестной службы-звонков – cold calls – как их называют в Америке, телефонных перепалок с подписчиками и прочего, мне удалось собрать целых два объявления, да и те обещали очень небольшие деньги. Зарплату в газете не платили, только комиссионные от суммы, вырученной за рекламу. В общем, за две недели я заработал около 12 долларов, что даже по ценам 1980 года было небольшой суммой.

К этому времени я уже съехал от Довлатовых и бесплатно жил в необитаемом доме в Джерси-сити, городке, который находится прямо напротив Манхеттена, но совершенно на него непохож. Это, как скажем Ленинград и Тайцы в 70-е годы – вот такая разница. Необитаемый дом был перестроен бывшим диссидентом Дремлюгой и его помощниками и дожидался своего, настоящего, богатого американского покупателя. Дом был хороший, старый, но заново отделанный, с блестящими паркетными полами и новой кухней. Правда там не было воды (отключена до прихода нового владельца) и никакой мебели, так что спать мне приходилось на полу. Дверь в дом запиралась на такой же, как и в редакции замок «Фокс», и это вызывало у меня, выходца из полицейского государства, странное ощущение: и на работе, и дома я нахожусь за полицейскими замками.

За дверьми дома царило то, что меня, как потенциального американского покупателя с деньгами, заставило бы задуматься – вся улица была покрыта ровным слоем битого стекла от бутылок, выбрасываемых из окон машин. Был разгар лета, напитки в то время продавались в стеклянной таре, и окна в машинах, как мне казалось, были открыты исключительно для того, чтобы всем была слышна очень громкая музыка и для метания пустых бутылок. Лежа на деревянном полу и пытаясь уснуть, я изо всех сил старался не слышать того, что происходило на улице. А оттуда вместе со звоном битого стекла в дом врывалась очень популярная тогда песня «I will survive…”, которая после многократного принудительного прослушивания почти убедила меня в обратном. Я иногда в полусне лениво думал о будущем покупателе дома: «А он выживет? А как его жена будет ходить на работу по битому стеклу на высоких каблуках? А если у него есть собака, она будет бегать, как собака-йог по стеклу? А, интересно, бывают собаки-йоги?» Ответы на эти вопросы обычно не появлялись, но зато они быстро нагоняли сон, который могла легко вспугнуть вторая по популярности песня: « Boom, boom, boom, let’s go up to my room…”.

Нина Аловерт и Раиса Вайль.

Редакция, которой уже стало ясно, что у меня нет таланта к сбору объявлений, решила все же попытаться использовать меня в другой области и мне была дана для перевода юмористическая история Америки Билла Ная. Я принес первую порцию перевода в редакцию через два дня. Мне она показалась почти такой же смешной, как «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», да и написана она была примерно в то же время, что и «История» А.К. Толстого. Вайль и Генис серьезно и вдумчиво ее прочитали, посмотрели друг на друга, потом на Довлатова – это у них был, вероятно, такой принятый ритуал оценки материала, я и раньше это замечал – и сказали (сейчас мне кажется, что хором, но скорее всего нет) «А не слишком тонко?» на что Довлатов, который уже до этого прочел перевод, сказал: «По-моему можно рискнуть». Напечатали. И это была моя первая публикация в американской прессе.

Войдя в мое нищенское положение, Сергей, с благословения Меттера, выписал мне чек на целых пятьдесят долларов, которые были для меня первым гонораром за литературную работу в США. Чек был тут же разменен (или как все говорили, раскэшен) в разменной кассе (Cash Checking) – символе неблагополучия, как я понял позже. Обычно, чем беднее район, тем больше таких касс, и в то время вокруг Юнион Сквера таких касс было много. С гонорара была куплена полугаллонная бутылка водки кажется Вольфшмидт, и редакция вышла в парк, на пленэр праздновать.

А там уже шло празднование на американский лад – вокруг народ пил пиво, курил марихуану и слушал громкую музыку. Мы же все делали традиционно по-русски, даже закусывали солеными огурцами и хлебом, взятыми кем-то из дома, хотя одна из дам отошла чуть в сторону и закурила самодельную набитую марихуаной сигаретку. Остальные дамы принимали посильное участие в выпивке, рекомендуя мужской части закусывать. Заговорили о только что вышедшем альманахе «Часть речи» и о Грише Поляке, его издателе, которого хвалили за добросовестность. Ругали «Руссику» за бессовестность, «Новое русское слово» за косность, Солженицына за почвеничество и антисемитизм, Картера за мягкотелость и одобряли Рейгана за твердое отношение к Советскому Союзу.[

Все это происходило перед зданием Юнион Сквер 1, в котором находилась газета, а, как я впоследствии узнал, там в двадцатые и тридцатые годы собирались на митинги суфражистки и феминистки, анархисты и коммунисты, художники и писатели, и другие «прогрессивные элементы». В их числе были и мои, очень знаменитые коллеги по ремеслу: замечательный фотограф Ирвинг Пенн вместе с братом, Артуром – выдающимся кинорежиссером. А сейчас редакция «Нового Американца», состоящая из советских эмигрантов, бежавших от диктатуры и произвола, митинговала, в каком-то смысле, на той же самой площади, но взгляды большинства этих людей, несмотря на гуманитарный род занятий, были прямо противоположны взглядам американских левых. Хотя, конечно, в этот момент еще существовал Советский Союз со всеми своими прелестями, от которых мы бежали, и страх советского варианта коммунизма был очень силен во всех нас.

Праздник продолжался, и оказалось, что некоторым даже нравится мой перевод. Выпили и за это. Потом все выпили снова, кто за что. Пили быстро и помногу, и я тоже. Когда на душе стало совсем хорошо, оказалось, что пора расходиться. Заметно подобревший Меттер сказал, что отвезет меня домой и по дороге даст мне поводить настоящую американскую машину.

Впервые в Америке я, в довольно пьяном виде, оказался за рулем, проехал несколько красных светофоров, не слушая уговоры Меттера не торопиться, затем постепенно протрезвел, и, будучи уже и сам не рад, что уселся за руль, обливаясь холодным потом от страха, повел этот гигантский бордовый Олдсмобиль по забитому машинами Манхэттену, через туннель на мою стеклянную улицу, где еще не наступил вечер и не ездили машины с бутылкометателями. «Ну ты и тонкач» – сказал мне на прощание Меттер, и я подумал, что вот и он оценил мой перевод. Но оказалось, что он увидел, как я проехал, сам того не подозревая, в двух сантиметрах от целого ряда запаркованных машин и ни одну не задел. Так закончился мой литературный дебют в Америке.

Еще мне вспоминается тот день, когда все те, кто был в редакции сидели и думали. Думать им велел главный редактор Сергей, у которого истощились темы для редакторской колонки. Придумать никак не удавалось, все старались найти какую-то острую тему, что-то на злобу дня, но ничего не получалось. Даже постоянная мишень колонок редактора «Новое Русское Слово» в этот день не поместила ничего такого, что дало бы «Новому Американцу» повод разгуляться. Разговоры умолкли, все затихли и стали слышны гудки машин, ехавших по 14-й улице и крики «Check it out!» Это кричали зазывалы соблазнительно дешевых магазинов на противоположной стороне улицы.

Вдруг за стеной редакции, где всегда стояла стремянка с кистями и ведрами, раздался грохот чего-то падающего, затем хрипловатый мужской голос отчетливо произнес широко известное русское ругательство (фактически целое предложение из трех слов), а в ответ на это раздался веселый женский смех. Дверь распахнулась и в комнату вошла смуглая, веселая и привлекательная женщина с фляжкой коньяка в руке. Ее появление разрядило обстановку: все перестали мучительно думать, и радостно закричав «Ирина! Ирина!», бросились сначала к ней, а потом и к вошедшиму следом за ней и отряхивающиму белую строительную пыль с плаща, ее мужу, Юзу Алешковскому. Он вошел, отряхнул остатки мела с плаща, уселся в кресло Меттера и тут же завладел вниманием всех присутствующих, рассказывая, как он преподает русскую литературу в одном из колледжей Новой Англии.

«Мои студенты,» – говорил Юз –«все понимают буквально, и совершенно не представляют себе, что такое подтекст в русской литературе. Я им объясняю подтекст прозы Пушкина, простыми словами и средствами, иногда даже на пальцах, но эти слависты все воспринимают буквально. Вот, например, принимаю зачет по «Пиковой даме», и эта ангелоподобная блондинка из Айовы мне и рассказывает: «Как всем известно, Герман е—л графиню». Раздался чей-то громкий смех, и редакция зашумела, как шумит слегка возбужденная вином компания – видимо Ирина пустила свою фляжку по кругу.

Приход Алешковских совершенно заслонил собой проблему придумывания темы редакторской колонки, и после ухода гостей все занялись своими обычными делами. В дверь неожиданно заглянул миллионер Г., который устроил редакции займы в банке для создания газеты. Миллионер спросил, не обращаясь ни к кому « Как дела?» и, не дожидаясь ответа, ушел. Орлов на это сказал : «Это все, что он знает по-русски, вернее, что он может выговорить. А что это значит – он не знает». При этом Орлов выразительно закатил глаза и сказал, что идет в соседний испанский бар досматривать матч между «Арсеналом» и «Вест Хэмом», о котором у него шла заметка в текущий номер.

Елена Довлатова

]На захлопнувшуюся за ним дверь внимание обратила только Ляля Федорова, которая раскладывала фотографии редакции на приеме у мэра Коча. Коч присутствовал не везде, а Ляля и Меттер с Довлатовым были везде. Параллельно, Ляля отвечала на незамолкавший телефон. В другом углу комнаты Нина Аловерт и Наташа Шарымова обсуждали новую программу ЭйБиТи, где Барышников только что стал художественным руководителем, а Лена Довлатова перепечатывала какой-то срочный материал на машинке. Увидев, что все заняты своими делами, никто темы для колонки не придумывает, я, окрыленный недавним переводческим успехом, решился предложить Довлатову свой вариант. «Сергей», – сказал я – «А почему бы вместо текста не нарисовать сломанную водяную колонку, из которой не течет вода?»

– Это слишком тонко,- озабоченно сказали Вайль и Генис,- Не поймут.

– А почему не поймут? – спросила обычно молчавшая Лена Довлатова, прервав печатание на машинке и изящным движением руки взяв сигарету, которая до этого дымилась в круглой пепельнице с надписью “Hotel Paris-Monte Carlo”.

– Для того кто жил ТАМ в деревне или на даче и таскал воду ведрами – это не такая уж тонкость, – она слегка затянулась, положила сигарету обратно в пепельницу и снова застучала на машинке.

Редакторская колонка без текста, и с замечательным рисунком Довлатова, изображающим «мою» неисправную колонку, к которой он добавил маленький, но гениальный штрих: падающие скупые капли воды, была опубликована.

Леонид Тарасюк

Спустя некоторое время, я получил первое в жизни большое газетное задание. Мне поручили сделать интервью. И не с кем-нибудь, а с самим Леонидом Ильичом Тарасюком – легендарной личностью, бывшим хранителем отдела оружия в Эрмитаже и занимавшим такую же должность в музее Метрополитен в отделе оружия и доспехов (Arms and Armor). Я не был с ним знаком, но мой дядя-историк дружил с Тарасюком с университетких лет, а тетя работала с Леонидом Ильичом в Эрмитаже.

Использовав эти знакомства, я получил его согласие на интервью, которое поначалу шло гладко и даже не очень интересно. Я задал все необходимые вопросы, записал ответы, сделал фотографии около рыцарей, очень похожих на рыцарей в Эрмитаже. Однако в момент, когда я его попросил попозировать мне с оружием, и у него в руке откуда ни возьмись оказалась шпага восемнадцатого века с позолоченным фигурным эфесом, все изменилось, как будто бы щелкнул какой-то скрытый выключатель – передо мной стоял не пожилой ученый, эмигрант из СССР, а мушкетер полка Его Величества Короля-Солнце.

“En garde!” – воскликнул он, отведя назад согнутую в локте левую руку и звонко стукнув клинком по мраморному музейному полу. В глазах мушкетера вспыхивали огоньки, не предвещавшие противнику ничего хорошего. К счастью, я не был достойным противником, и шпага была возвращена в ножны.

Газета с моим интервью и фотографиями Леонида Тарасюка, которые любезно помогла мне напечатать Нина Аловерт в своей лаборатории, хранится у меня дома. К сожалению, после многих переездов и других пертурбаций негативы пропали.

***

После этого, я довольно скоро ушел из «Нового Американца», начав поиски работы по специальности. Несмотря на то, что работать в газете мне было интересно, и я был очень благодарен Довлатовым за то, что они меня поддержали в трудную минуту, я все же не был профессиональным журналистом, и по существу оставался в редакции человеком случайным. Однако даже то короткое время, которое я провел в «Новом американце», было и остается для меня одним из самых ярких воспоминаний о первых годах эмиграции.

©Марк Серман, 2016