Памяти Леонида Лубяницкого

Mарк Серман

Мы познакомились в 1980 году. Леонид Лубяницкий был известен в русских кругах Нью-Йорка, как самый успешный из фотографов. Он еще в Ленинграде на вопрос «Куда ты едешь?» отвечал: «В Америку, работать у Аведона». Все в Ленинграде, а все – это была большая компания битников, малоизвестных или скандально известных художников и поэтов, только диву давались. Несмотря на такое, казалось бы, неправдоподобное заявление, Леонид приехал в Америку – нетривиальным путем – через Данию и Италию и, по приезде, был довольно скоро принят на работу к Аведону. Я оказался в Америке несколько лет спустя, и в первые дни, мало что понимая, бродил по Нью-Йорку, уподобившись туристу из третьего мира: с пустыми карманами – денег у меня не было совсем – и широко раскрытым, как на приеме у зубного врача, ртом. Кто-то мне дал телефон Леонида, и я ему позвонил.

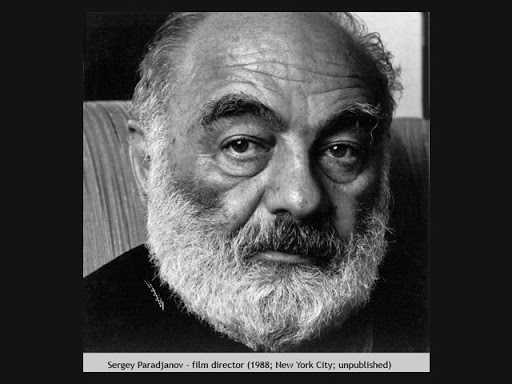

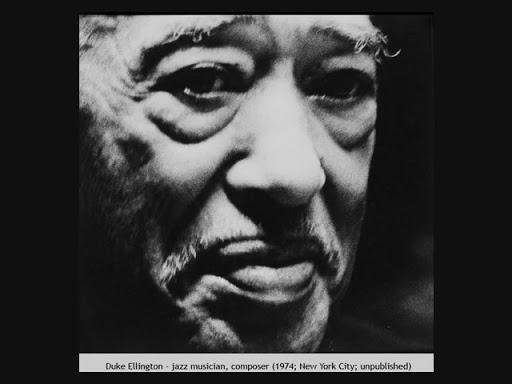

Наш первый разговор с Лубяницким прошел довольно холодно, даже после ссылки на хорошего знакомого, но он согласился встретиться со мной и посмотреть работы. А показывать мне особенно было нечего. Ленинградский архив – отпечатки и негативы мне вывезти не удалось. То, что я успел снять уже в эмиграции и принес показать, было в цвете или, как говорил Леонид, «в красках» – цвет его совершенно не интересовал. Встреча в его в студии на 6-й авеню продолжалась недолго, и в общем могла бы стать одной из многих безрезультатных встреч, если бы не потрясающие фотографии, которые висели на стенах. Ничего подобного я до этого не видел ни по материалу (портреты самых знаменитых людей мира), ни по качеству работ, которое потрясало. Его фотографии, выполненные на пределе смыслового соответствия и технической законченности, были работами Мастера, или как Леонид их называл – «мастерписы». Сильное впечатление произвела на меня и сама обстановка студии. Ностальгическое сочетание спартанского минимализма и технико-артистического духа, показалось до боли знакомым по павильонам Ленфильма, где я работал, и по мастерским знакомых художников.

К моменту нашей встречи он уже не работал у Аведона, и когда позже я его спросил, почему он оттуда ушел, Леонид мне рассказал, взяв с меня слово, что я никому не скажу – «наши не поймут» .

Вот, что там произошло. В самом начале Лёне было очень трудно, не в профессиональном плане – с этим все было понятно и знакомо, а в плане общения – ему не хватало языка. Спустя какое-то время, когда он более или менее овладел языком, и начали складываться отношения с Аведоном, Лёня принес ему несколько своих новых работ, снятых уже в Америке. Аведон очень его похвалил и посулил большое будущее. «После нашего разговора, и обсуждения моих работ, я понял, что мне нужно уходить.» «Но, почему?» – воскликнул я, удивленный этой странной логикой. «Очень просто, – сказал Лёня –– я его теперь называл Лёня, а он меня Марко, то ли в честь знаменитого путешественника то ли из-за популярной в 70-е годы песни – «Я понял, что работая и находясь в студии с Аведоном, нельзя не поддаться его влиянию. Я задним числом увидел в моих новых работах его влияние!» «Ну и что тут такого?» – спросил я, готовый в этот момент подпасть под любое влияние – «А то, – сказал Лёня – что быть под влиянием такого мастера, как Аведон, для меня означало потерю моего «я», как художника».

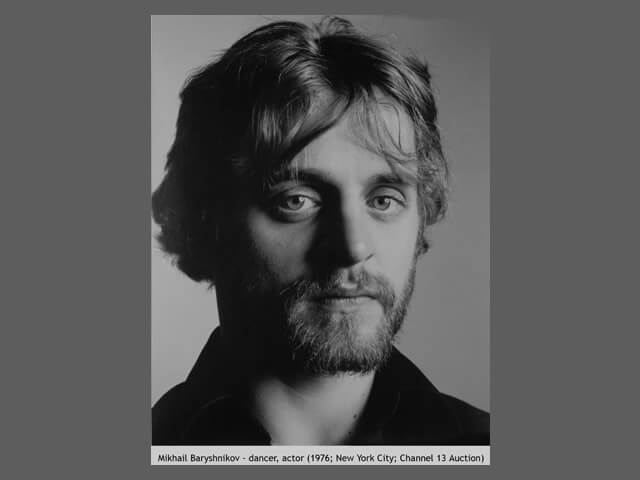

Мне показалось в этот момент, что он сделал то, что прогрессивная публика называет «The Luxury Choice», но, побоявшись стать одним из «наших», пристыдился и спорить не стал. Много позже, я увидел у Бродского: «…Боязнь влияния, боязнь зависимости — это боязнь – и болезнь – дикаря, но не культуры, которая вся – преемственность, вся – эхо». Я не совсем согласен с мнением «начальника поэзии», как его называл Лёня, который также называл Барышникова «начальником балета», мне кажется, что если удается создать что-то свое и уникальное, то, как ребенка, это создание хочется охранять от всего, даже хорошего.

В последующие годы мы часто встречались в разных местах и по разным поводам, но в день который я описываю ниже, мы встретились уже много лет спустя для самого серьезного для меня разговора

Режиссер Борис Фрумин, привез мне из Ленинграда значок 75-летия Ленфильма и ту заветную коробку с негативами, которые мне не удалось вывезти. Она чудом сохранились у бывшей жены моего друга, ленфильмовского фотографа Элика Кацева. Долго ли, коротко ли, негативы приехали, и разбирая их, я нашел то, что было для меня очень важно – серию кадров, снятых на крыше Эрмитажа, которые в свое время произвели на многих моих друзей, да и меня самого сильное впечатление. Я напечатал вновь обретенный материал в небольшом размере на цветной бумаге, для передачи приближенного эффекта тонирования, и показал результаты Лёне. Рассматривали мы отпечатки в этот раз уже просто на улице, в скверике около Flatiron Building, или «Утюга», как его называют компатриоты. Тогда это было тихое и достаточно безлюдное по Нью-Йоркским понятиям место, близкое к студии, где я работал. Я пришел туда сильно волнуясь, так как собирался показать лучшее из моего архива и не был готов к повторению нашей первой встречи. К моему удивлению и великому облегчению, реакция Лёни на мои работы оказалась иной, чем в первый раз. Он оценил эти фотографии так: (замечу, как и в прошлый раз, без особых выражений восторга) – «Ты знаешь, мужик, в этом материале есть свои декоративные достоинства, экзотика для аборигенов,(имелись в виду американцы) и ностальгия для нашего брата – надо сделать этот проект и выставить его».

Я сразу же возразил, что у меня нет на это денег, хорошая лаборатория стоит очень дорого, на что Лёня сказал – «Напечатаешь у меня – купишь бумагу, кое-какую химию – и вперед!» Тут уже мне деваться было некуда – печатать у Лубяницкого в лаборатории – такое как выигрыш в лотерее, бывает один раз в жизни. Надо сказать, что у меня не было тогда денег ни на бумагу, ни на химию, но каким-то образом, заняв деньги там и сям и, получив безвозмездную ссуду у моего друга М., я купил все необходимое, и мы приступили к печати. Не я, а мы, потому что Лёня должен был мне показать, где и что, чтобы печать делалась, как надо, и результаты были бы, как он говорил: «найс-найс, вери найс». То, как этот процесс печати происходил у Лёни в лаборатории, требует особого описания.

Вообще, у него были две категории первичной оценки лабораторий: одна – «там все сделано правильно», а вторая – «помойка!» Именно так он оценивал большую часть лабораторий. «Правильно» в первую очередь означало чистоту в лаборатории, т.е. ежедневное мытье полов и вытирание пыли, а затем, перед самой съемкой, наведение окончательной чистоты. Позже Лёня мне рассказал, что он делал это всю жизнь и очень обрадовался, когда первое его задание у Аведона было мытье полов. Это он и другие ассистенты делали там каждый день.

Пыль и фотография могут сосуществовать только в кадре с солнечным лучом, в котором пляшут пылинки, но не за кадром. Чистота – это точность всего: наводки на резкость, и даже, по умолчанию, композиции и выдержки. Когда я потом поделился с Лёней американской мудростью: «cleanliness is next to godliness», он ее очень одобрил: «Аборигены это правильно понимают!» После мытья полов и уборки, выверялась установка увеличителя на параллельность со столом, и если надо было, то выправлялась.

Надо заметить, что увеличитель у него был для устойчивости привинчен к стене, и этого могло бы быть достаточно для рядового фотографа вроде меня, но не для Лёни – у него весь кусок стены, где крепился увеличитель с помощью стальных балок и арматурной проволоки, был доведен до крепостной незыблимости, его было бы не пробить и стенобитным орудием, но все равно, экспозиция бумаги делалась в момент, когда на Шестой авеню утихало движение, и возможность «вредоносного» сотрясения, а значит и опасности микроскопической и не видной простому человеку нерезкости, не существовало. Поэтому Лёня печатал в основном по ночам.

Затем в увеличитель вставлялся объектив и проверялся на резкость и параллельнось – Лёня печатал микро-Никкором – объективом для макросъемки (отобранным из десятка таких объективов в магазине «Lens and Repro» на 17й улице) – он считал, что это самый подходящий для печати объектив.

После этого в большие ванны заливались проявитель, стоп-раствор, фиксаж, разрушитель фиксажа и наполнялась водой еще одна, самая большая ванна, где временно держались готовые отпечатки. Температура воздуха в лаборатории регулировалась кондиционером. Температура проявителя и ее колебания компенсировались термостатом Zone VI, соединенным с реле времени, и время проявки удлинялось или укорачивалось в зависимости от температуры проявителя.

После наладки всей цепи обработки, производилась экспозиция пробной полоски бумаги с разными – обычно тремя-четырьмя экспозициями, которая проявлялась, фиксировалась, промывалась и потом внимательно рассматривалась при полном белом свете на особом пластиковом щите, прибитом к стене над ванной с водой. Это и была последняя ступень мокрого процесса.

Затем следовала еще одна проба – в четверть изображения с последующими осмотром и поправками экспозиции, а следом за ней в половину, и лишь потом печаталось изображение целиком.

Заканчивался процесс промывкой в архивной установке для отпечатков – это был большой бак, похожий на аквариум, сделанный из плексигласа с отделениями, в которых промывались отпечатки.

Между всеми операциями тщательно мылись руки – иначе могло произойти «заражение» проявителя фиксажом или стоп-раствором.

Сушились отпечатки на воздухе – в небольшом закутке, который Лёня называл «роялем», с рядами натянутой проволоки, как на деке инструмента, где подвешивались промытые отпечатки. Промытый и высушенный отпечаток, на обработку которого уходило около трех часов, закладывался под горячий пресс, стоявший в дальнем углу студии и там выравнивался.

Выровненный и еще теплый, он пристально разглядывался под ярким, но не прямым, отраженным от потолка светом и анализировался на точность композиции, улучшаемой иногда срезанием одного сантиметра с какой-либо стороны, плотность, контраст и все остальное, что нужно было добавить к процессу создания, как говорил Лёня «мастерписа».

В моем случае еще требовалось выяснить, насколько плотность отпечатка влияет на тонирование, так как я планировал частично тонировать сепией «холодную» бумагу «Ориентал», чтобы получить холодные тени и теплые средние тона.

Таким образом на моем снимке с почти черными силуэтами статуй на фоне Главного штаба стены получались чуть желтоватыми, какие они и есть на самом деле, а квадрига и статуи синевато-черными, что создавало приятный для глаза цветовой контраст. Окончательные отпечатки делались в трех вариантах: нормальный и два альтернативных – один на десять процентов темнее, а второй – светлее. Разные плотности отпечатков по-разному себя ведут в последующей тонировке. Перед окончательной печатью в выставочный размер, все изображения были напечатаны на бумаге 8х10 дюймов, т.е. размером в страницу, и на них уже черным карандашом по линейке была намечена финальная композиция.

Мне, как киношнику, привыкшему к окончательной композиции в камере, Лёнин решительный подход к переделке композиции – в некоторых случаях от кадра оставались рожки да ножки – казался чересчур радикальным, но не буду же я возражать мастеру, говорившему мне : «Что у тебя тут главное? А эта х.. вина зачем, она только отвлекает – отрезаем – и все становится найс найс, вери найс.»

Руководя мной в такой манере, Лёня запустил мой «проект» в производство, осуществляя общий контроль за качеством. Большую часть времени, пока я печатал, Лёня отсутствовал, или разговаривал по телефону. Ему звонили беспрерывно, иногда по-английски или даже по-итальянски. Если же Лёня звонил сам, то чаще всего разговор шел по-русски и начинался с Лёниного вопроса: “Хочешь я тебе расскажу историю леденящую душу?”

Обычно абонент радостно соглашался, и следовала история, по-настоящему леденящая душу, или свежий анекдот из русских источников – России, и Брайтон Бич. Иногда мне приходилось прерывать его разговоры, чтобы показать очередной результат – он прикрывал трубку рукой и говорил – «вот тут слегка махни!» – это означало высветить часть изображения, или показывал двумя руками, как будто он удерживал перед собой две увесистые дыни-канталупы – и это означало, что нужно сделать отпечаток посочнее, понасыщеннее. Зачастую Лёня уходил, оставляя меня «без присмотра», один на один с моими сомнениями и комплексами средней руки печатника, а когда приходил, то разносил мои отпечатки в пух и прах, и я все переделывал, доводя качество до уровня, который удовлетворял маэстро.

Однажды, когда я пришел, мастерская была занята – Лёня делал отпечатки с негативов знаменитой женшины-фотографа Барбары Морган, с которой Лёня был в свое время знаком. Ее наследники попросили Лёню напечатать серию фотографий балерины Марты Грэхэм, для предстоящего к выходу альбома. Он это делал с утра до вечера в течение недели. Нечего и говорить – все делалось правильно: печаталось все на хорошей бумаге и тонировалось в селеновом вираже. Все негативы были формата 6х6 см и 6х9 см, где гораздо больше «мяса» (т.е. информации, из которой составляется изображение), чем в 35 миллиметровой пленке. В общем фотографии были просто божественные – по всем статьям, но главным в этот момент было то, что мне удалось соприкоснуться с живой историей культуры, частью которой был и сам Лёня.

Вот в такой атмосфере печаталась моя первая выставка. Когда все отпечатки были готовы, наступила следующая стадия – изготовление рам и паспарту. Лёня дал мне адрес магазина, которым пользовался он сам, со странным названием «Талис», продающего архивного качества картон и льняную ленту с гумми-арабиком, безвредным для отпечатков, научил меня резать картон для паспарту на резальном станке “Logan”, наклеивать отпечатки на т-образных подвесках из ленты, чтобы отпечатки «плавали» в паспарту, независимо от температуры и погоды.

Пока шла печать, разговаривать на посторонние темы было невозможно – это была интенсивная работа, требующая полной отдачи, но когда мы стали заниматься обрамлением и подготовкой материалов выставки – тут можно было уже поговорить, вернее послушать, так как Лёня очень любил рассказывать.

Выяснилось, например, что Лёня в детстве ходил в музыкальную школу, а мне нацеленному на фотографию в этот момент, даже в голову не могло прийти то, что у него было музыкальное образование, несмотря на его коллекцию классики и то, как он удивительно верно напевал разные мелодии. Тема музыки отражалась и в их постоянном, хотя и дружественном соревновании со Львом Поляковым, говорившим про себя, что он, Лев Поляков, никто иной, как Моцарт от фотографии. Но, выяснив музыкальное прошлое Лёни, да и ознакомившись с гармонией стиля его работ, мне стало казаться, что скорее Лёня – Моцарт. Эта его музыкальность была видна в композиции его работ, висевших на стенах, и помогала ему с языками. С английским у Лёни были сложные отношения – когда речь шла о профессиональных материях, его язык был почти безукоризненным. Подхваченные на лету его музыкальным ухом выражения и обороты в студии у Аведона звучали безупречно. То же происходило и с практическим, каждодневным языком, скорее всего преподанным его подругой Мими. Сложнее было с запасом слов из других бесчисленных слоев жизни и изложением мыслей на бумаге. Лёнин итальянский, которому его учили знакомые в Риме, был медленным, но очень правильным. Кроме этого, Лёня владел большим запасом выражений на идише и часто ими щеголял. Например, если что-то не срабатывало, или рушились чьи-то надежды, Лёня говорил: «Тут уместна любимая поговорка моего дедушки: «Ферфаллен ди ганце постройка».

Много рассказывалось о женщинах и девушках, при этом случались варианты с переходящими сюжетами, но с разными героинями. Надо отметить что во всех историях Лёня свою роль описывал скромно, но не без достоинства, а героини представлялись не только как объекты специального мужского интереса. Например, вот описание его английской знакомой: «У нее были невероятно красивые голубые глаза, совершенно потрясающие сиськи и абсолютно никакого чувства юмора».

По-видимому для него был очень важным его период пребывания в армии, где он, в отличиии от многих других умудрился работать по специальности. В армии он прошел школу аэрофотосъемки и там его за полгода выучили тому, чему (по Лёниному утверждению) во ВГИКЕ учат четыре курса. Обучение включало в себя и оптику, и обработку негатива, и композицию, и практическое владение камерой. Описывая объем и насыщенность курса, Лёня для эмфазы цитировал его и мою любимую книгу о Ходже Насреддине: «…туда умещался весь Коран с Шариатом, все Пятикнижие и все христианские заблуждения».

Я услышал рассказы о рискованных полетах к норвежской границе и встречу с тогда еще генералом Огарковым, прославившимся позже, когда Огарков стал уже маршалом и советские сбили корейский пассажирский самолет. Узнал я про замечательную, маленькую, но надежную и крепкую как танк западно-германскую камеру Arri-S, которой пользовалась советская авиация, т.е. Лёня, и на которой я снимал, только приехав на Запад.

Ближе к концу работы над оформлением выставки Лёня рассказал мне и кое-что о своей сестре, которая его воспитывала и о том, как он ей многим обязан. Были рассказы о брате – изобретателе и обладателе тысячи патентов, и при этом долго не хотевшем никуда уезжать из Союза. С большой любовью и гордостью шли рассказы о племяннике, открывшем свой очень успешный бизнес в Америке по изготовлению и продаже карманных электронных переводчиков с английского и других языков.

В его рассказах о профессиональной и светской жизни в Америке мелькали имена знакомые, и незнакомые: Татьяна Яковлева, Аведон, Макс Уолдман, Сальвадор Дали. Они звучали для меня, как ссылки на книги или статьи, а для Лёни это были живые люди, с которыми он встречался, разговаривал и работал. Я мало что знал про Либермана и Бродовича – людей, которые, во многом сформировали американскую фотографию и искусство в целом в 50-е, 60-е и 70-е годы, а Лёня был взят ими под крыло, и культивировался как молодой и независимый талант. Юджин Смит, Макс Уолдман и Пол Стрэнд были с ним дружны, и они встречались в студии Смита за чашкой кофе. Студийная бестеневая вспышка Макса Волдмана стояла у Лёни в студии. И это мне напомнило то, как я увидел на ленфильмовской камере Митчелл гравированные таблички с названиями фильмов, снятых этой камерой, и одну, с надписью «Иван Грозный – 1944 г. Оператор А. Москвин» .

Серьезные и слегка ностальгические рассказы о работе в «Vogue», «Horizon» и других лучших журналах Америки перемежались анекдотами. Вот один из них. Дело было на приеме у Александра Либермана, где Лёня увидел какую-то старую, на его взгляд женщину, сидевшую рядом с Дали. Наш герой, ничтоже сумняшеся, спросил у Либермана: «Алекс, а это что за старая блядь?» Особа эта оказалась женой Дали, Галей, которая прекрасно понимала по-русски. Она очень обиделась на Лёню за слово «старая».

Многое открылось для меня и в Лёниных рассказах об отце, его первом учителе фотографии, подарившем ему широкоформатную камеру на девятый день рождения, и давшему ему задание – снимать, проявлять и печатать по пленке в день. О деде, по словам Лёни, бывшем «особой, приближенной к императору» – он был фотографом-поставщиком императорского двора.

Лёня увлеченно рассказывал мне о мотоциклах, и о трофейном автомобиле «Horch», которым владел генерал, приехавший в Ленинград из Германии. Генеральский сын, Лёнин приятель, попросил его, как специалиста по моторам, привести этот «Horch» в порядок. Тут пошли увлекательные и близкие сердцу многих бывших мальчишек рассказы о том, что это была за машина, о двенадцати цилиндрах, об ее ручной сборке, о том, как они с приятелем разобрали мотор, промыли его сначала бензином, потом жидким маслом и как мотор заработал, спустя двадцать лет после того, как его завели в последний раз. А потом юные механики захотели разобрать задний мост, вероятно, чтобы посмотреть, как он устроен у «фашистов». К великому своему удивлению после очистки кожуха дифференциала от грязи, они прочли выгравированную там надпись: Ölwechsel nach 200.000 km – «смена масла после 200.000 км пробега», а на спидометре было около 40.000 км. В советских машинах полагалось это делать каждые 40-60.000 км. То есть еще 160.000 км можно было проехать, не меняя масла в дифференциале! «Вот – подчеркнул Лёня – в Фатерлянде (так называлась в его лексиконе Германия) машины и камеры делали правильно».

Вообще Лёня относился к технике совершенно особенно, не так, как многие фотографы и операторы. Многие, известные мне киношники, к аппаратуре относились не только безразлично, но даже с пренебрежением – «Ну, подумаешь, кусок железа, главное-то здесь» – и указательный палец дотрагивался до черепа говорящего, чтобы всем было ясно, где происходит главное. Про Роберта Капу известно, что его негативы были исцарапаны и смяты; замечательный фотограф Жбанков в рассказах Довлатова снимал камерой, подвязанной проволокой и проявлял отпечатки в кювете, где плавали окурки. Для Лёни такое отношение было абсолютно несовместимо с его представлениями о профессионализме.

Он с детства любил и понимал технику, и по моим наблюдениям, иногда обладание той или иной камерой или объективом, становилось самоцелью и даже способом самовыражения. Особенно это было заметно в последнее время, когда он мало что снимал, а больше готовился к какому-то туманному «проекту».

Однажды он позвонил мне с сообщением: «Вчера был на фото-ярмарке в Джерзи Сити, купил там Nikon F4. Ты знаешь, ведь это потрясающая камера, там титановый затвор, сменная призма, и автофокус, плюс там матричная система экспонометрии и к ней не нужен мотор – он встроен». На мои замечания, что эта камера слишком большая и тяжелая, уже устарела, а изображение цифровых камер не уступает по качеству пленочным, он возражал, что для «итальянского проекта», ему нужна именно пленочная камера с такими параметрами, и «вообще такие разговоры огорчают артиста», то есть его.

В следующий раз это был – Graflex XI, – среднеформатная камера. «Тоже самое, что Хассель, (Хассельблад) – с восторгом говорил Лёня – только лучше, все-таки 6Х9см более серьезный формат, а объективы намного дешевле, чем у Хасселя». Причины, по которым он нуждался в этой камере, были те же – проект на будущее.

Ни один из этих проектов не осуществился, но различные камеры и объективы приобретались за счет квартирной платы и других жизненных расходов, на которые денег не оставалось, да и новых доходов не прибавлялось.

Вернусь к моей выставке, где Леонид объявлялся художественным и духовным (что ему нравилось еще больше, чем художественным) руководителем. Он пригласил туда знакомых корреспондентов из русских газет, объясняя, какое значение имеет выставка для всей русской диаспоры и даже всего мира, а если они, корреспонденты, этого не понимают, то он, Леонид, готов им все объяснить.

Один из моих друзей «аборигенов», пришедших на выставку, произвел на Лёню неизгладимое впечатление, сказав про мои работы – «sensational!» После этого, если у нас возникали споры по поводу экономии материалов или времени, Лёня говорил: «Ты забыл, что сказал твой знакомый? Вот именно – sensational! А для этого надо все делать правильно. Мужик, ты меня понял?»

После выставки, которая действительно оказалась успешной, хотя и не чересчур денежно рентабельной, мы часто встречались, у Лёни в студии и у меня дома, где росли две дочери. Старшая, которая была в критическом для родителей возрасте, всех родительских знакомых относила к людям второго сорта, но к Лёне относилась на удивление благожелательно и даже говорила что он «cute», титул для людей старше шестнадцати лет до этого не применявшийся. Младшая же прославилась тем, что, записывая звонки поперек каких-то моих очень важных бумаг, оставила запись: «Звонил ЛеНОид». После этого он у нас иначе не назывался, и самому ему эта кличка очень даже понравилась.

Спустя какое-то время призошло несчастье.

Хорошо помню начало этого дня: я снимал у Лёни в студии натюрморт для каталога. Артдиректор требовал камеру формата 8Х10 дюймов – т.е. размером в книжную страницу. Для этого кадра предполагалась фотография орхидеи на общем плане и крупно. Для общего плана был задуман специальный фон, с которым я довольно долго провозился. Лёне надоела моя возня, и он ушел, дав мне поручение не отвечать на телефон и снимать трубку, только если он, Леонид, будет звонить.

Когда первый раз зазвонил телефон, на автоответчике Лёнин голос проговорил на сомнительном английском с каким-то специально придуманным акцентом: «Зис Фуджимото-сан, риф месидж, ор сенд факс афта да бип, ви кор бак». Судя по небычному тексту, Лёня или избегал кого-то, или просто устраивал очередную, как он говорил «мистификацию».

Я продолжал работать, краем уха слушая, что говорится по телефону. Люди, звонившие по-английски, говорили в основном вежливо, кроме одного очень недовольного человека, сказавшего, что звонит из Новой Зеландии и пообещавшего Леониду-Фуджимото «to kick his Russo-Japanese ass into next year». Русскоговорящие, наоборот, были часто весьма грубы. Одна женщина по имени О. даже начала свое сообщение очень ярким разговорным сочетанием, с упоминанием матери абонента, но неожиданно продолжила униженной просьбой обязательно ей позвонить, а закончила ласковым «До свидания, миленький!»

Я все еще занимался натюрмортом и постепенно исключил все прочие раздражители из сферы внимания – иначе я бы никогда ничего не снял. И вдруг я услыхал, что в ответчике закричали: «Fire! We are on fire…»

Я сначала подумал, что это кто-то так неадекватно шутит по телефону. Но телефон тут же снова зазвонил, я снял трубку, и услышал: «Get the fuck out! The building is on fire, you stupid ass!»

Тут я подумал, что можно было бы придумать что-нибудь и поумнее в качестве шутки. Стал вешать трубку, случайно взглянул на пол, и что-то привлекло мое внимание – это что-то оказалось белым дымом, струившимся из щелей между досками пола. Я, видимо, в этот момент уже был одурманен угарным газом, соображал крайне медленно, и поэтому, решив проверить – сам не знаю что, пошел ко входной двери. Протянул руку к замку, но тут же ее отдернул – дверь была накалена, как сковородка. Тогда я бросился к выходу на пожарную лестницу, где была еще одна дверь. Эта дверь меня тоже удивила– она была горячей как будто ее нагрело солнцем, медленно соображая, что солнца внутри квартиры не бывает и, ухитрившись ее открыть, я увидел сплошную стену бушующего пламени. В ужасе захлопнув дверь, я услышал доносившиеся с улицы крики. Подбежал к окну и увидел лестницу и поднимающегося по ней пожарника. «Sir, get on that ladder» – прокричал пожарник.

Я попросил его чуть-чуть подождать, так как мне хотелось взять с собой орхидеи. В ответ я услышал: «Sir, please, go down the ladder – five more minutes, and they’d use them orchids for your funeral». Я кивнул, полез вниз по лестнице, и тут мне показалось, что пожарник Лёниным голосом сказал: «Мужик, ты меня понял?» Но я отнес это на счет угарного газа.

Внизу, постепенно и не сразу, я начал приходить в себя, звонить домой и Лёне. Первой приехала моя жена, которая привезла мне куртку – моя осталась в пожаре, а на улице было достаточно холодно. Потом появился Лёня. Бледный и нервный он сразу же спросил у меня: «Ты курил?» На это я ему ответил, что я бросил курить пять лет назад. Не знаю, услышал он меня или нет. Он был в шоке, как впрочем и я. Вообще-то Лёня давно жаловался на дым и запах горелого, но никто не относился к этому серьезно и не мог понять, откуда это шло.

Все жильцы сгоревшего дома собрались внутри соседней лавочки, куда нас пустил хозяин-сикх, обычно угрюмый и ни с кем не разговаривший. Парикмахеры, занимавшие нижний этаж сгоревшего дома, и на которых Лёня тоже грешил, что они курят по ночам, стояли, сбившись в кучку и возбужденно разговаривали. Мы трое стояли рядом с ними в ожидании разрешения подняться наверх – Лёнина студия была на третьем этаже.

А внутри дома пожарники в это время ломали стены, балки которых тлели, как выяснилось в течение многих лет, а стены были готовы воспламениться в любую минуту. Заодно со стенами, пожарники ломали и заливали водой все, что было на их пути, в том числе стоявший на полках и лежавший в коробках Лёнин архив. Аппаратура была в сейфе, и не пострадала, но пострадало невосстановимое – негативы, слайды и отпечатки. Лёня говорил, что много тысяч негативов пропало в огне и воде – под брандспойнтами и топорами пожарников. Пожар стал полной катастрофой для Лёни. Он лишился дома, рабочего места и мне показалось, нет, не тогда, много позже, что именно в этот момент его карьера, которая уже несколько лет замирала, окончательно остановилась. Да, после этого устраивались еще выставки и брались интервью, печатались статьи в газетах и журналах, но не было самого главного – новых работ.

В сопровождении пожарников, в темноте, по мокрым и скользким ступеням мы поднялись на третий этаж. Двери были распахнуты, окна выбиты, и по студии гулял холодный и сырой ветер. Дым еще не совсем выветрился, все было пропитано его едким запахом и запахами мокрого горелого дерева, краски и пластмассы. Среди отдельных куч мусора, обломков стульев и полок, в лужах грязной воды пополам с пожарной пеной плавали куски бумаги, книги и негативы – как мне показалось – вся Лёнина жизнь. То, что уцелело, мы снесли вниз, и это все куда-то было отвезено. В последний раз выходя из Лёниной студии, я в темноте споткнулся обо что-то, что оказалось пустым цветочным горшком, рядом с которым лежала растоптанная в темноте орхидея.

Нью Хэйвен, 2020