Виталий Орлов

«Скворцы пропавшие вернулись»

Мне было семь лет, когда я вместе с родителями вернулся из эвакуации на Урал в город, где я родился – дважды истерзанный войной Харьков: дважды оставленный Красной Армией и дважды возвращенный. Довоенным я его не помнил, поэтому сравнить это пепелище, эти черные развалины, среди которых я ходил в первый класс школы, мне было не с чем. Мы жили в чудом сохранившемся среди этих развалин четырехэтажном доме, во дворе которого точно таким же чудом выжили несколько старых деревьев.

Первый декабрьский снег слегка прикрыл этот ставший почти привычным черный пейзаж, но наступила весна 45-го, снег стаял, зазеленели деревья, и однажды, выйдя во двор и взглянув на наши деревья, отец радостно сказал: «Смотри, скворцы прилетели!»…

Наверное поэтому, когда я в наши дни слышу окуджавовское:

К золе и пеплу наших улиц

Опять, опять, товарищ мой,

Скворцы пропавшие вернулись…

Бери шинель – пошли домой.

– всякий раз почему-то подступает комок к горлу…

Булат Окуджава

История этой песни необычна. Впервые она прозвучала в фильме Г. Елиазарова «От зари до зари», но более известна по фильму Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты…». А дело было так. Л. Быков по радио услышал песню «Бери шинель, пошли домой». Она ему очень понравилась, и он под нее уже отснял сотни метров пленки на натуре. И только после этого решил позвонить композитору Валентину Левашову, написавшему музыку к песне, и предложил ему стать автором музыки к фильму. Левашов ответил: «Но это песня из другого фильма, – сказал я Быкову, и он просто лишился дара речи… А потом сказал: «Я позвоню дня через два». И позвонил. Он успел взять из проката фильм «От зари до зари», просмотреть его. «Ну, что мне делать, посоветуйте!» – сказал Быков». В этом был весь Леша Быков, каким запомнили его и мои земляки-харьковчане. В конце концов, на фильм он пригласил другого композитора, но песню «Бери шинель…» оставил, указав в титрах, что написали ее Валентин Левашов и Булат Окуджава.

С Булатом Окуджавой, как и с молодым Лешей Быковым, я впервые встретился в Харькове.

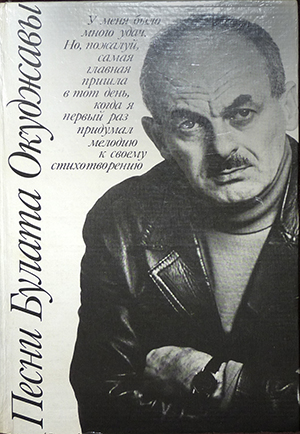

Миллионы людей знают, любят и поют песни Окуджавы: трогательные, задушевные, глубоко честные и пронзительные, искренние, порой ироничные и шуточные. Для большинства людей у Окуджавы – имидж барда, и даже не просто барда, а, так сказать, основателя жанра так называемой авторской песни, родившейся возле туристской палатки в лесу у костра, рядом гитара, и три негромких ее аккорда…

Булата Окуджаву по меньшей мере нелепо называть бардом – словом, обозначающим в переводе «бродячий или придворный поэт-певец», поскольку он никогда не был ни тем, ни другим…

На самом деле Булат Окуджава – это, прежде всего и навечно – замечательный русский поэт, как в прозе (вспомним роман «Путешествие дилетантов»: «…там москвичей разнузданных толпа о чем-то бренном клокотала») так и, конечно, в поэзии:

На самом деле Булат Окуджава – это, прежде всего и навечно – замечательный русский поэт, как в прозе (вспомним роман «Путешествие дилетантов»: «…там москвичей разнузданных толпа о чем-то бренном клокотала») так и, конечно, в поэзии:

Осень ранняя. Падают листья.

Осторожно ступайте в траву.

Каждый лист – это мордочка лисья…

Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,

лисы празднуют, плачут, поют,

а когда они трубки раскурят,

значит – дождички скоро польют…

Я нашел эти и многие другие стихи – не песни! – Булата Окуджавы, уже после того, как все мы, со значением примеряя эти песни на себя, уже распевали «Последний троллейбус». Стихи поражали своей сдержанной кристальной чистотой, и потому захотелось почитать Окуджаву, но его тогда практически не печатали. Правдами и неправдами удалось добыть вышедший в 1956 году в Калуге, где Булат Шалвович учительствовал после окончания Тбилисского университета, первый сборник стихов поэта «Лирика» – тоненькую книжечку в бумажной синей обложке со скрепленными одной скрепкой, как школьная тетрадь, листами.

К тому времени автор песни «Ах Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество, никогда до конца не пройти тебя» был в Харькове уже известен – стараниями Л.Я.Лившица, у которого была большая дружба с поэтом.

К тому времени автор песни «Ах Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество, никогда до конца не пройти тебя» был в Харькове уже известен – стараниями Л.Я.Лившица, у которого была большая дружба с поэтом.

Лев Яковлевич Лившиц, замечательный ученый, писатель, педагог, прожил недолгую жизнь – он умер в 1965 году на 45-ом году жизни.

В 1950 году Лев Лившиц был обвинен по печально известной 58-ой статье на 10 лет, отбывал срок неподалеку от Челябинска, в 1954 году освобожден и вернулся в Харьков. В 1960-ые годы преподавал в Харьковском государственном университете, организовывал поэтические вечера Бориса Слуцкого, Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Евгения Евтушенко и много времени уделял общению со студенческой молодежью, которой, как он говорил, необходимо сделать прививку «антисталинизма».

В те далекие уже годы я был больше «физиком», чем «лириком», но это было время «шестидесятников», когда вдруг слегка приоткрылись еще недавно запрещенные и тайные страницы литературы, а гражданская поэзия молодых поэтов стала идеологией студенчества.

Именно тогда я открыл для себя прозу Бабеля, а вскоре узнал, что Лев Лившиц был одним из первых ученых-филологов, воскресивших для будущего его прозу и драматургию. Познакомиться с Львом Яковлевичем было нетрудно: его дом был открыт для любознательных людей. Впоследствии мне досталась от него в подарок машинокопия тогда еще неопубликованного рассказа Бабеля «Мой первый гонорар», который разыскал Лев Яковлевич.

Вспоминает дочь Льва Яковлевича Татьяна Лившиц-Азаз, живущая теперь в Израиле: «Мы были в Харькове одной из первых семей, у которой появился магнитофон. Отец для сбора бабелевских архивных материалов регулярно по 3-4 раза в год ездил в Москву. В Москве вдова Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова допустила папу к архиву Бабеля и его дневнику, который прятала 20 лет…

После одной из таких поездок он привез магнитофонные ленты – бобины с записью песен Окуджавы, тогда еще мало известного в Москве. Под эти бобины и купили первый магнитофон. Теперь, когда к нам забегали «на огонек», слушали Окуджаву; когда специально приглашали в гости, слушали Окуджаву; утром в воскресенье за традиционным семейным завтраком с картошкой и селедкой – тоже слушали Окуджаву. Помню, качество записей было ужасное, с трудом можно было разобрать отдельные слова. Но отец этого не воспринимал. Он почти все песни знал наизусть после первого прослушивания живьем и сердился, если кто-то начинал ерзать или переспрашивать непонятные слова. Если кому-то в тот период Окуджава не нравился, я думаю, он выпадал из обоймы друзей. Способность «воспринимать Окуджаву» стала пробным камнем при новых знакомствах. Если я шла на вечеринку к друзьям, меня спрашивали, есть ли в «том доме» записи Окуджавы. Если их не было, репутация утрачивалась безвозвратно».

Пришлось и мне с одной из моих первых зарплат купить магнитофон. Помнит ли сегодняшний читатель, что за монстр был катушечный магнитофон тех лет?! У меня был аппарат «Эльфа» вильнюсского производства – странное сооружение, в котором две огромные 500-метровые бобины – ведущая и ведомая – устанавливались на одну ось, но устрашающе вращались в разных направлениях, готовые в любой момент разорвать магнитофонную ленту, что они часто и делали, еще больше ухудшая качество пятой или шестой перезаписи.

Читателю придется поверить на слово, что в воспроизводимых трещавшими и шипящими катушечными чудовищами звуках из замечательных окуджавовских песен исчезали не только мелодия, не только ирония, но и вообще поэзия. И все же стало ясно, что эти песни, совершенные в поэтическом и весьма своеобразные в музыкальном отношении, были неотразимо обаятельны. Страна влюбилась в них, потому что они были добры, мужественны, красивы.

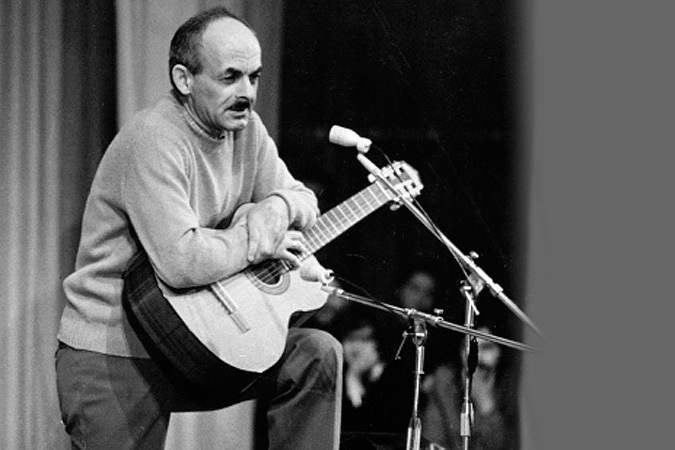

В 1961-м году Лев Яковлевич Лившиц осуществил свою мечту: он «пробил» и устроил в Центральном лектории Харькова вечер песни – первый в СССР официальный вечер авторской песни Булата Окуджавы. На него пришло невообразимо много публики, и успех был и феноменальным, и кое-кого напугавшим. Это была победа над всеми скептиками, утверждавшими что Окуджава – салонный исполнитель, понятный только крошечной горстке снобов…

Снова я увидел и услышал Окуджаву в Харькове только через 20 лет, в 1982 году. За эти годы его слава как поэта, автора исторических романов и военной прозы и, естественно, как первого в стране исполнителя авторской песни, стала повсеместной и безусловной. Если повезет, можно было купить его виниловые диски, а по рукам ходили магнитофонные записи уже хорошего качества, в том числе с полуофициальных вечеров в НИИ страны, где Булат Шалвович мог позволить себе исполнять, скажем так, не вполне лояльные по отношению к властей предержащих свои сочинения и высказывания. От репрессий его спасала, по-видимому, невероятная популярность у народа, тем не менее партийные и разные другие «органы» при имени «Окуджава» были постоянно начеку.

За Окуджавой все еще тянулся шлейф крамольного поэта. Поэтому, когда он приехал в Харьков в 1982 году, ему для выступления предоставили зал Дворца культуры Харьковского Тракторного завода, который находился на окраине, вблизи городской черты, так что из центральной части добираться туда общественным транспортом, включая метро, было довольно долго. ХТЗ, почему бы и нет? Пусть и гегемон приобщается к культуре…

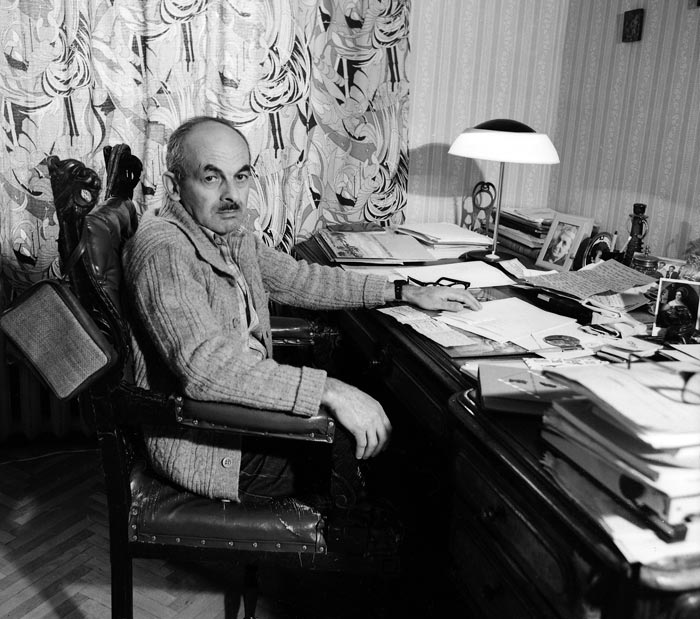

Местные партийные органы сделали все возможное, чтобы уменьшить общественный резонанс выступлений поэта: билеты можно было достать только через райкомы партии. Тем не менее зал был переполнен. Я понимал, что в сложившейся ситуации мне после выступления познакомиться с Булатом Шалвовичем не удастся, и тогда, усыпив бдительность «работников сцены», пробрался за кулисы незадолго до начала.

Окуджава стоял за занавесом, уже готовый к выступлению, гитара лежала рядом на стуле. Он в щелочку глядел в зал, рассматривая публику. Нервничал.

– Булат Шалвович, – окликнул я его.

– Да, я вас слушаю, – не оборачиваясь ответил он.

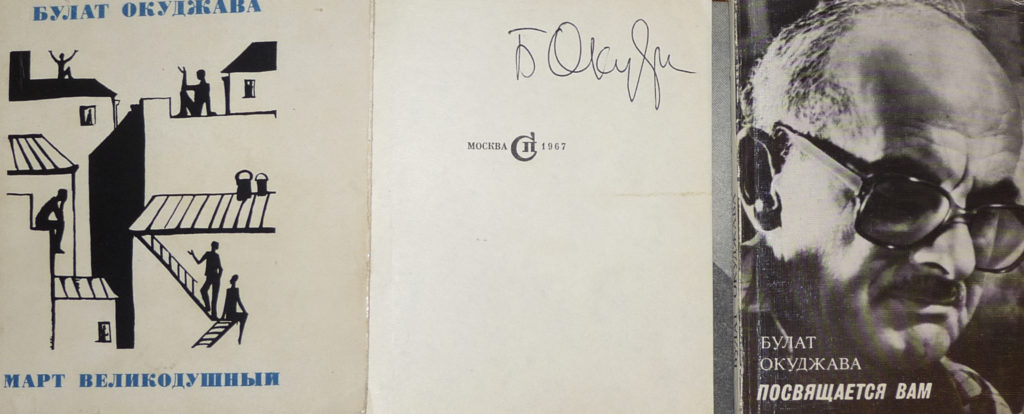

– Я хотел попросить у вас автограф. Вот ваш сборник стихов «Март великодушный»! Но мне нравятся не только ваши песни и стихи, но, может быть, и не меньше, ваша проза. Читая «Путешествие дилетантов», я понимал, что это проза поэта, как «Капитанская дочка»…

– Как вас зовут? – прервал меня Булат Шалвович. Он подписал мне книгу, а потом сказал:

-Я рад это слышать, проза моя нравится далеко не всем. Вот сейчас заканчиваю роман «Свидание с Бонапартом». Критики ищут в моей прозе исторические неточности, а это романы, а не научные трактаты…Критик-ультрапатриот В.Бушин, ставил, например, мне в вину, что герои «Путешествия дилетантов» весной (!!!) закусывают малосольными огурцами – дескать, не по сезону… Но мне пора уже на сцену. Мы могли бы переговорить с вами об этом в другой раз, в более спокойной обстановке?

Другого раза, к сожалению, не случилось…

А в один из следующих дней в местной газете появилось стихотворение Булата Окуджавы, посвященное Харькову. Привожу его полностью.

Я города люблю громадины,

До пят ушедшие в дома,

А в тех домах живут романтики –

Их жизнь придумала сама.

Они живут, под солнцем жмурятся,

Твердят обычные слова

И открывают свои улицы,

Как открывают острова.

Я с ними сам мальчишкой делаюсь,

Сам фантазером становлюсь.

Надев в июнь рубаху белую,

На их гулянья тороплюсь,

Где шинами нешумно шаркая,

Прохладой правдашней дыша,

Идет по Харькову нежаркая

Густая полночь не спеша,

Где парус парков распуская,

Волной качая берега,

Течет, течет, течет Сумская

Так далеко издалека.

Подумайте, какое зрелище!

Единственный на шар земной,

Весь этот город, в полночь дремлющий,

О чем-то говорит со мной.

И хворости мои, и горести,

Все, что болело, все, что жгло,

Вдруг потонуло в этом городе,

Вдруг отболело и прошло.

О Харьков, Харьков, твои улицы,

Они ясны и без огня.

Пусть пешеходы твои – умницы –

Поучат мудрости меня.

И пусть, отвергнув все нелепости,

Ты сам заговоришь во мне…

Твои полночные троллейбусы

Плывут и тают в тишине.

Продолжение через неделю