Виталий Орлов

Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

А. Платонов. «Котлован»

Закончился год 2019-й. В этом году мы отметили несколько знаковых юбилеев, и среди них наиболее примечательный – 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Но были и такие, мимо которых мы прошли, но, к сожалению, не заметили.

Наверное, это все-таки случайность, что через 100 лет со дня рождения Пушкина, в самом конце XIX века, в один и тот же год — 1899–й — родились три революционера современной художественной прозы, которым в истекшем году исполнилось бы 120.

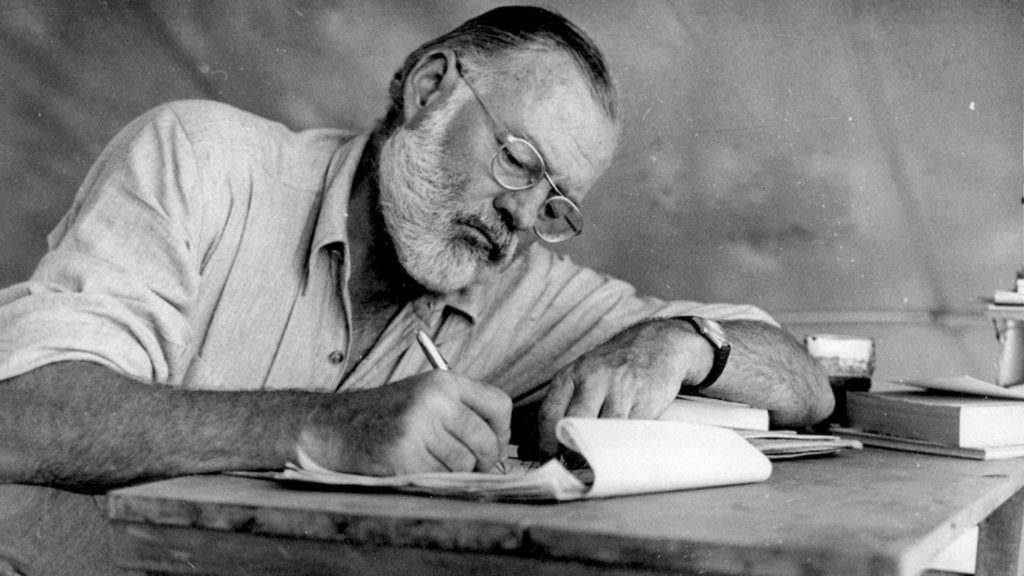

Один из них писал на английском, и это был Эрнест Хемингуэй. Второй был равно сильным в двух языках — русском и английском, и его прозу в равной степени считают своей русские и американцы. Речь идет, конечно, о Владимире Набокове. Третий писатель, Андрей Платонов, без сомнения, в историю мировой литературы войдет великим мастером русского языка, только ему, Платонову, принадлежащего, ставшего основой его несравненной русской прозы.

В этой связи было бы любопытно установить, в какой мере творчество Пушкина — самого именитого юбиляра 2019 года — прямо или косвенно оказало влияние на Э.Хемингуэя. Более прозрачно просматривается сюжет «Пушкин и Набоков»: от прямых реминисценций «Онегин — Набоков» до капитального четырехтомного труда Владимира Владимировича — перевода пушкинского романа на английский язык, обнаружившего такие знания произведений великого поэта – соотечественника, какие неведомы иному пушкинисту. Интуиция же Андрея Платонова как писателя и как литературного критика позволила ему открыть в Пушкине такие тайники, из которых черпал и он сам, и, как он выяснил, вся послепушкинская русская литература.

Платонов был в высшей степени духовно свободной, абсолютно бескорыстной и независимой личностью, обладал врожденным чувством собственного достоинства и редкой незлобивостью нрава. Однако не был он и кротким страдальцем, «притихшим человеком», как это иногда следует из отдельных современных воспоминаний. Вот свидетельство поэта Александра Межирова:

…Туго скатерть накрахмалена,

И Кустодиев, Шагал

На стене заместо Сталина…

Только кто–то вдруг сказал,

К сотрапезникам добрея:

«Все ж приятно, что меж нас

Нет ни одного еврея».

И никто ему в ответ

Не сказал ни да, ни нет.

Только встал Андрей Платонов,

Посмотрел куда–то в пол

И, не поднимая взгляда,

К двери медленно пошел,

А потом остановился

И, помедлив у дверей,

Медленно сказал коллегам:

«До свиданья. Я еврей».

Сколько ни читаешь Платонова, каждая новая встреча с ним всегда неожиданна. И как бы ни был уже привычен слух к его невероятным словам, а ум и сердце приготовлены к восприятию этого странноязычного писателя — «эффект узнавания» все равно вряд ли будет полным. Он всегда неизвестный или известный только отчасти. Кажется, что Платонов обращается к какому–то от природы в нас присутствующему чувству языка, и это наше чувство, отодвинув в сторону свое словарно–энциклопедическое равновесие, принимает и понимает Платонова. И не преградой его язык оказывается на пути к постижению мысли писателя, а еще одной — нехоженой! — дорогой к ней.

В необычности языка, не слов только, но именно всей системы, всего предмета платоновской прозы, может быть, и сосредоточена сила ее жизнеспособности. Нарушение правил языкового поведения традиционно считали принадлежностью книг сатирических или ернических. И трудно бывает отрешиться от этой привычки тогда, когда речь идет о вещах серьезных и важных, лишенных — нет, не юмора, — но издевки и злословия.

Запоминаются странные обороты Платонова, философически неуклюжие фразы, как будто неправильные, сдвинутые нелегким усилием и очень негладкие выражения, которые пересказать невозможно, а можно только повторить.

В 1936 году в первом номере журнала «Красная новь» Платонов опубликовал трехстраничный рассказ «Третий сын». Одним из персонажей рассказа является мать троих сыновей. Если бы мать могла, она бы жила всегда, чтобы ее сыновья не тратили своего сердца, оплакивая ее смерть. «Но мать не вытерпела жить долго» (курсив мой. — В.О.). В русской литературе уже было:

…Блажен, кто вовремя созрел,

Кто постепенно жизни холод

С летами вытерпеть умел.

Я не сопоставляю классически совершенные пушкинские стихи с платоновской прозой, но читая Платонова, эти стихи вспоминаются сами собой.

Вернемся однако к рассказу «Третий сын». Составитель ежегодных сборников лучшего американского рассказа «Америкен Бест шорт–сториез» О’Брайен, включил, вопреки традиции, новеллу русского писателя в книгу 1937 года и в издание «Свиток почета», куда отбиралось выдающееся из лучшего. Э.Хемингуэй, прочитав «Третьего сына», признал Платонова одним из немногих писателей, у которых надо учиться.

Кстати сказать, Платонов был хорошо знаком с прозой своих зарубежных коллег. Она не была объектом его скрупулезного критического анализа. Его статьи конца 30–х годов, кажется, вовсе и не о литературе, а повод для оценки социального состояния мира. Говоря о героях Хемингуэя, он предположил, что им, «может быть, вовсе и не надо было прощаться с оружием, чтобы не оставлять лучших людей безоружными…».

Но начинал Платонов со стихов. Их герои — «маленькие люди», обделенные судьбой, калеки, нищие, убогие и странники.

Ты живой, ты живой, ты единственный,

И стена — только дым на глазах,

Ты слепой, но в тебе свет таинственный,

Ты у мира один на часах —

это о слепом.

В 1922 году в Краснодаре вышла книга стихов Платонова «Голубая глубина», в предисловии к которой он, полемизируя с некими снобами, написал: «Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня — радость и праздник…»

Платонов в детстве познал столько горя, что оно не отпускало писателя от себя до скончания дней. В малолетстве он испытал и тяжесть нищенской холщовой сумы (одно время в семье было 10 человек, а работал только отец), и горе, когда голодной смертью помирали меньшие братья и сестры. Вот строки из автобиографии (оригинал не датирован, но, скорее всего, это 1925 год).

«Родился я в 1899 г. в слободе Ямской — пригороде Воронежа. Отец мой слесарь–железнодорожник, работает и сейчас в мастерских. Мать — дочь часового мастера. До 13 лет я учился (в приходской школе, затем в городской 4–х классной). Весной 1914 г. (мне было 13 лет) я начал работать: мальчиком в конторе страхового общества «Россия», затем (с 1915 г.) литейщиком на Трубном заводе, затем помощником машиниста в имении помещика и затем в мастерской по изготовлению искусственных жерновов и на складах страхового общества. Так до 1917 года включительно. С начала 1918 г. я поступил в железнодорожный Политехникум на электротехническое отделение. Одновременно же я служил несколько месяцев в Главном Революционном комитете ЮВЖД в редакции журнала «Железный путь». Усиленно занимаюсь литературой (стихи я начал писать с 12–13 лет). Кроме того, усердно занимался техникой. С осени 1918 г. я начинаю вплотную работать в местной советской прессе (сначала в « Известиях Укреп. Района» (как ее военный корреспондент — шла гражданская война. — В.О.), затем «Красной Деревне», «Коммуне», «Нашей газете»). В редакциях я служил в качестве зав. отделом — литературно–научным и крестьянским. Так я служил и учился до конца 1922 г.; в 22 г. вышла книга моих стихов и книжка «Электрификация»».

У здания электростанции в селе Рогачевка, построенной под руководством Андрея Платонова. 1924 год. Андрей Платонов в центре, справа от него жена Мария.

В те годы бывший редактором воронежских газет Г.З.Литвин–Молотов много лет спустя вспоминал, каким был тогда молодой писатель: «Андрей Платонов обладал глубоким и пытливым, чистым, искренним до наготы умом… И надо сказать, он умел по–своему пленительно и чистосердечно рассмотреть, осмыслить и обогатить седые идеи вечной Правды».

Свет мысли, едва теплившийся в ранних стихах и рассказах, вдруг вспыхнул ярко, в полный накал; робкое слово, скорее похожее на просьбу, сменилось на слово решительное, указующее и учительное; нужда в куске хлеба для себя стала заботой об устройстве человеческой жизни.

В декабре 1926 года А.Платонова направляют в Тамбов — на «тяжелый прорыв», заведующим подотделом мелиорации в губернском земельном управлении, отвратительный деловой и нравственный климат которого крайне болезненно переживается двадцатисемилетним специалистом. Он пишет жене: «Обстановка для работ кошмарная. Склока и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи… Я уехал и как будто за мной захлопнулась тяжелая дверь… Как сон прошла совместная жизнь, или я сейчас уснул и мой кошмар — Тамбов… Видишь, как трудно мне». Кризис усугублялся, назревала пора мучительной переоценки ценностей. Еще одно письмо к жене: «Вот Пушкин по памяти:

Я помню милый нежный взгляд

И красоту твою земную;

Все думы сердца к ней летят,

Об ней в изгнании тоскую…

И я плачу от этих стихов и еще от чего–то… Мне стало как–то все чуждым, далеким и ненужным. Только ты живешь во мне — как причина моей тоски, как живое мучение и недостижимое утешение».

Пушкин — в трудную минуту. Пушкин всегда.

Самый факт рождения поэта, говорит Платонов, есть явление, вызванное к жизни потребностью человечества, которое на время передоверяет поэту тайну своего существования и прозрение собственной судьбы.

«Пушкин явился ведь не от изобилия, не от избытка сил народа, а от его нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва». Писатель высекает из этого важнейшую для себя мысль: поэзия Пушкина, как и творчество всякого подлинного художника, не есть нечто избыточное, роскошь, предмет эстетического наслаждения. Это мужественное исполнение гражданского долга. «В этом заключается причина особой многозначительности, универсальности Пушкина и крайне напряженный и в то же время торжественный, свободный характер его творчества…»; «черный народ», мелкие служащие, смотрители почтовых станций, коменданты забытых крепостей, крестьяне, пугачевцы, придорожные кузнецы и мастеровые… становятся предметом изучения и творчества Пушкина. Как бы невзначай, непреднамеренно он начинает великую русскую прозу ХIХ и ХХ веков».

Поcле смерти Пушкина, полагает Платонов, его универсальный разум не унаследовал никто; каждый из русских писателей вел отдельную художественную линию, намеченную Пушкиным, и в результате пушкинское целостное видение мира начало дробиться, гармоничный пушкинский человек исчез. «Никто из них не заменил Пушкина целиком; каждый взял на себя лишь часть его «нагрузки», и все вместе они обязаны Пушкину своим художественным совершенством».

Гоголь, по Платонову, не справился с пушкинской темой в «Мертвых душах». Он «написал всего лишь большое введение к пушкинской теме мертвых душ человечества, потому что центр темы заключался в выходе из положения смерти, во взыскании погибших. Салтыков–Щедрин с гневом обрушился на власть имущих, выставив их дураками и прохвостами, и это было бы ничего, но дело в том, что и народ в его произведениях не лучше. Еще дальше отошел от Пушкина Ф.Достоевский, который предельно надавил на… фатальное несчастье, тщетность, бессилие человека… на страдание всякого разума, — великая по форме и по намерениям русская послепушкинская литература, вызывая тоску и голод в читателе, не могла все же его накормить, утешить, и правильно направить в будущее». В год столетия со дня смерти Пушкина (1937) Платонов написал две статьи: «Пушкин — наш товарищ» и «Пушкин и Горький», которые цитировались выше. В этих статьях он сделал оговорки: Гоголь искупил собственной смертью написание «Мертвых душ», а Щедрин уничтожающей критикой общественного устройства революционизировал Россию. «Пушкин и рожденная им великая литература работала не даром, пророческие произведения предрекли действия и помогли им произойти в истории».

Перу Платонова принадлежит гениальное суждение о нравственной равноценности образов Петра и Евгения в «Медном всаднике», предвосхитившее исследования ученых–пушкинистов: Петр для поэта, по Платонову, «был направлением в обширный деятельный мир, где, однако тоже нельзя существовать без… Евгения, чтобы не получилась одна «бронза», чтобы Адмиралтейская игла не превратилась в подсвечник у гроба умершей (или погубленной) поэтической души».

Размышляя в статьях 1937 года о творческих исканиях А.Пушкина, А.Платонов, имея, кажется, в виду и свою литературную судьбу, думал: «автор «Медного всадника» с печалью и жадностью всматривался в окружающую его действительность, ощущая, что время Петра минуло, за дворянством нет исторической силы и главная дорога жизни пролегает в стороне от «просвещенного абсолютизма царей», несчастных Онегиных и декабристов, не обладающих точным чувством и знанием реальности…».

Платонова упрекали в том, что он склонен видеть героев революционных лет в тех же пушкинских «душевных бедняках», «юродивых», страдальных людях, «неприкаянных» странниках, «пошлых» чудаках и т.п. Но ему в общем–то и не важно было мнение многих бесталанных коллег, могущих приспособить Пушкина для каких угодно суетных нужд, но не понимающих духовного величия поэта в его внимании к мелким служащим и постной обыденности удаленных от высшего света забытых крепостей.

Все свойства личности великого поэта, «в том числе и так называемые отрицательные свойства, склонены к наилучшему исполнению своего назначения в жизни, — пишет Платонов, и далее, — …высшей любовью поэта являлась его Муза…то есть страстный труд Пушкина… и этому был подчинен весь порядок жизни поэта (даже в кажущемся беспорядке)».

Феномен Пушкина для Платонова еще и повод для размышления о том, что такое талант. Не есть ли талант — превышение обыкновенных человеческих возможностей и одностороннее по преимуществу развитие личности — искусственное нарушение, так сказать, статуса природы, роковым образом чреватое гибелью для дарования? Как объяснить провидение истинными поэтами своей судьбы и гибели, как бы заложенное в них самой природой, словно извиняющейся перед талантом за слепую стихийность? Пушкин, раздумывает далее Платонов, всю жизнь ходил «по тропинке бедствий», постоянно чувствуя себя накануне крепости или каторги. Талант словно бы обречен и волею обстоятельств вынужден пребывать в центре силового поля драматизма, в нем есть нечто притягательное для смерти.

«Все это было бы мистикой, — читаем у Платонова, — если бы не оправдывалось реально. Мы не можем здесь открыть посредством рассуждений тайну предчувствия Лермонтовым и Пушкиным своей судьбы. Мы только знаем, что они имели способность этого предчувствия и что их дар ощущения будущего — дар, кажущийся магическим, — был реальным, почти рационалистическим, потому что он действовал точно, как наука».

…Весной 1927 года Платонов уезжает из Тамбова, некоторое время служит в Наркомате земледелия, но вскоре оставляет хозяйственную деятельность и становится профессиональным литератором.

В это время у него возникает желание посмотреть на действительность с сатирической или лирико–комической стороны. Но далеко не всеми это принималось. После уничтожающей статьи А.Фадеева «Об одной кулацкой хронике» (начало 30–х годов) имя Платонова на три года практически исчезло из печати. В 1937–41 годах Платонов выступает преимущественно как литературный критик.

Осенью 1941 года, в напряженную пору наступления немецких войск на Москву, Платонов вместе с семьей был спешно эвакуирован в Уфу. Там он ожидал мобилизации в действующую армию. С 1942 года Платонов — специальный корреспондент газеты «Красная звезда». В годы войны он особенно много размышлял о страдании и смерти: когда попадал в трудные фронтовые переделки, когда хоронил сына Тошу и тестя (тот умер в блокадном Ленинграде), когда потерял из поля зрения отца (семидесятидвухлетнего старика, оглохшего и полуослепшего, оккупанты угнали из Воронежа в неволю; он отыскался уже после войны в Бессарабии). «…Я сделал здесь на войне столь важные выводы из смерти, о которых ты узнаешь позже, и это тебя немного утешит в твоем горе», — писал Платонов жене летом 1943 года.

Летом 1944 года майор административной службы А.Платонов находился в войсках, наступающих в районе Львова. В расположении части оказался пруд. Платонов не удержался от соблазна — вызвался поплыть наперегонки с солдатом. В это время их накрыл вражеский «хейнкель»: солдат погиб, Платонова тяжело ранило в легкое…

В 1946 году он демобилизовался, но туберкулез, вызванный ранением, прогрессировал. В паузах между больницами и санаториями он пытается работать. В эти годы его видят во дворе Литературного института чуть ли не с метлой дворника. Из литературы по известным причинам его имя исчезает, и надолго.

5 января 1951 года Андрей Платонович Платонов скончался.

Только в 1965 году появилась более или менее полная книга прозы писателя «В прекрасном и яростном мире», а вскоре многие журналы и издательства начали соревноваться за право напечатать его рассказы и повести, отыскивать малоизвестные и забытые.

Но должно было пройти без малого 40 лет после смерти писателя, чтобы были впервые опубликованы его повести «Котлован» (написана в1930 г.) и «Ювенильное море» (написана до 1934 г.), — произведения, принесшие ему запоздалую, но мировую славу. Теперь уже навсегда.