Воспоминания об Университете. Матвей Александрович Гуковский. Дело Огурцова.

Нина Аловерт

Ни́на Никола́евна Алове́рт — всемирно известный мастер балетной фотографии и театральный критик,

автор и оформитель многочисленных книг и альбомов,посвящённых

балетному искусству и деятелям балета.

Я закончила Ленинградский Университет, исторический факультет по кафедре истории средних веков в 1958 году. Когда я поступила на кафедру, заведующей еще была Люблинская Затем она ушла на пенсию, и ее сменил

Матвей Александрович Гуковский, ученый, европейски образованный человек с широким кругозором, личность в высшей степени оригинальная. Он прошел сталинские лагеря, а его брат, Г.А.Гуковский, блестяще читавший лекции на филологическом факультете, был расстрелян. Но в те удивительные “60-тые” Матвею Александровичу разрешили вернуться в Университет…

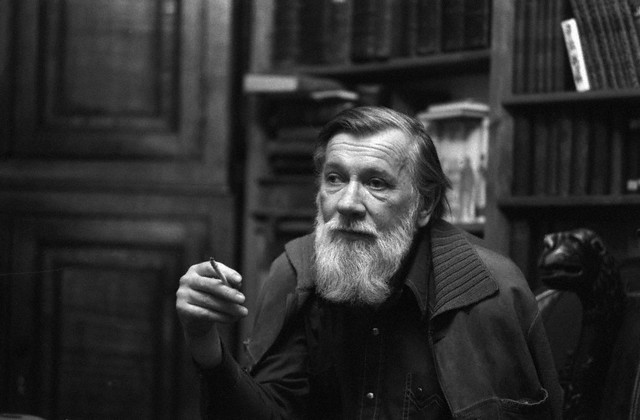

Матвей Александрович обладал оригинальной наружностью: невысокого роста, вытянутый череп покрыт редкими волосами, выражение на лице всегда немного ироничное…

Матвей Александрович Гуковский. Фото Нины Аловерт.

Гуковский напоминал мне Крошку Порги из сказок Р.Киплинга, каким нарисовал его сам автор. Навсегда запомнила картинку: под крытой колоннадой, которой окружено здание исторического факультета, идет Матвей Александрович в расстегнутом черном пальто и волочит по плитам огромный черный портфель, всегда набитый своими и чужими работами. При такой казалось бы невыигрышной внешности, Гуковский обладал неотразимым для женского сердца очарованием: сочетанием ума и неиссякаемого жизнелюбием. Когда я познакомилась с ним, он был женат на молодой красавице Асе, с которой и прожил в любви до самой своей смерти.

Специализацией Матвея Александровича была история средневековой Италии, вернее – искусство Возрождения. Его лекции или занятия были такими увлекательными, что слушать их приходили студенты других кафедр.

Он не только знал, он СТАРСТНО ЛЮБИЛ историю Италии и ее искусство, особенно искусство Леонардо да Винчи. Имел на все свои непререкаемые точки зрения и доказывал, например, что Мона Лиза, на самом деле — это “Флора” (картина находится в Эрмитаже), а знаменитый портрет нарисован Леонардо совсем с другой женщины…

Вскоре после окончания Университета меня взяли на кафедру лаборанткой. На кафедре твердо решили готовить меня к преподавательской работе в Университете, так что я поступила в заочную аспирантуру. Я написала первую главу диссертации о городской жизни Любека в 14 веке, сдала кандидатский минимум. Как лаборантка я присутствовала на всех заседаниях кафедры.

Матвей Александрович Гуковский. Фото Нины Аловерт.

Матвей Александрович допустил некоторую театрализацию научных заседаний: после окончания научной части, я накрывала стол: начиналось чаепитие. Я сделала корону из серебряной бумаги, и Гуковский ее торжественно надевал – становился королем нашего собрания преподавателей и аспирантов. На первом заседании пили вино, но потом из педагогических соображений перешли только на чай. Но… в 1966-ом году Н.П. Акимов добился для меня штатного места заведующей внутренним музеем в Театре Комедии, и я навсегда бросила науку. Но я никогда не пожалела о годах учебы в Университете. Кроме того, что я получила настоящее образование, это было замечательное время!

По инициативе Гуковского появился у нас преподаватель-почасовик Лев Николаевич Гумилев, сын А.А.Ахматовой и Н.С.Гумилева. Гуковский сидел с ним в тюрьме и считал своим долгом и делом чести открыть Гумилеву дорогу в науку.

Мне Гумилев не нравился. Прежде всего, история его отношений с матерью, Анной Андреевной Ахматовой, была достаточно известна: Гумилев, вернувшись из тюрьмы, с матерью не пожелал общаться, Ахматова, естественно, страдала. Говорили, что Лев не простил матери ее стихотворения, посвященного Сталину. Но ведь она написала это стихотворение ради его спасения! И в то же время после смерти Ахматовой Гумилев затеял тяжбу за наследство… Ахматову все любили, а Гумилева осуждали.

Ленинградский Государственный Университет им. Пушкина

На кафедре на научные теории Гумилева смотрели косо. Когда Гумилев написал диссертацию, я помню, ученый совет факультета ее не одобрил. Гумилеву удалось защитить диссертацию только благодаря настойчивости Гуковского, который являлся тогда председателем ученого совета.

Гумилев порядочностью Гуковского не обладал: когда начали травить профессора А.Н.Бернштама, он принял в этом участие, нападая на его научные труды. Время для научной дискуссии было выбрано явно неудачно, Бернштаму грозило увольнение. Как ни странно, студентам удалось отстоять любимого профессора, его не уволили.

Вообще Университет был весьма странным местом, в недрах которого всегда жил бунтарский дух, причем чаще всего на гуманитарных факультетах. Так в мое время политическое «дело Игоря Огурцова» прибрело международную известность.

Был у меня в Университете приятель Коля Иванов, студент — а затем, когда я уже работала на кафедре, — аспирант кафедры искусствоведения. Род свой Коля вел от декабриста Пущина. Казался он нам тогда таким безобидным, мягкотелым потомком дворянского рода.

Коля начал заметно меняться в начале 60-х годов. Сначала он вдруг сделался ужасно религиозным. В то время это было очень заметно. Затем поразил, сказав в разговоре, что Таня Бернштам, наша университетская подруга, очень милая, но он никогда бы не мог на ней жениться, потому что она еврейка. Я стала от него отдаляться.

Коля начал заметно меняться в начале 60-х годов. Сначала он вдруг сделался ужасно религиозным. В то время это было очень заметно. Затем поразил, сказав в разговоре, что Таня Бернштам, наша университетская подруга, очень милая, но он никогда бы не мог на ней жениться, потому что она еврейка. Я стала от него отдаляться.

Но самый знаменательный разговор с Колей произошел на Дворцовой площади в 1966 году. Мы шли откуда-то в сторону Дворцового моста, был прекрасный день, светило солнце. И вдруг Коля произнес ошеломившую меня тираду. Он, оказывается, состоит в организации, которая ставит своей целью свергнуть советскую власть, реставрировать монархию и церковь. Реставрация будет бескровная, говорил Коля, организаия собиралась действовать методом убеждения: «К нам уже начинают прислушиваться в верхах, в нашей организации есть сотрудники КГБ и один член правительства.”

Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать, что ждет эту организацию в недалеком будущем! А Коля безмятежно продолжал, как я теперь понимаю, меня вербовать, вернее, не меня, он метил в моего мужа, Дмитрия Фредерикса. “Мы читаем труды Бердяева и маоистскую литературу. Я принесу вам почитать…” “Ни в коем случае, — запротестовала я. — Коля, запомни: у меня муж работает в секретном учреждении. Не смей приносить нам запрещенную литературу!” (Запрещенную литературу мы, конечно, читали, как и все в нашей компании, но я понимала, что Коля теперь представляет большую опасность). И слово в слово помню колин ответ: “Мне стыдно тебя слушать. Ты просто трусишь. Пусть я умру на нарах, но честным человеком!”

31 июля 1968 года в политзону ЖХ 385/11 (Мордовская АССР) прибыл большой этап. Все были осуждены Ленинградским областным судом по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» за участие в самой крупной нелегальной организации послесталинского времени. Четыре руководителя Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов — Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин были осуждены по статье «Измена Родине». Руководитель союза И. В. Огурцов и его первый заместитель М. Ю. Садо были этапированы в тюрьму, во Владимир.

Эту организацию, Всероссийский социал- христианский Союз освобождения русского народа, куда входили студенты Университета, возглавляли два аспиранта восточного факультета: Игорь Огурцов и Евгений Вагин. К 1967му году КГБ собрало достаточно сведений, членов организации, естественно, “взяли”.

Однажды вечером, когда кто-то из “подпольщиков” (повидимому студент-стукач) ехал в автобусе на очередную “сходку” в студенческое общежитие, он “случайно” выронил из портфеля список членов организации, а рядом “случайный” сосед листочки подобрал и тут же вместе с другими “случайными” попутчиками отправился на место явки. Забрали как ченов организации, так и студентов, действительно случайно зашедших в комнату.

[box]Следствие длилось довольно долго. По записной книжке, изъятой у Коли во время обыска, на допрос в КГБ вызывали всех его знакомых-мужчин. Женщин не трогали вовсе: в уставе общества было два “замечательных” пункта: не принимать в организацию женщин и евреев. О программе общества мы узнали от Колиного друга, доцента кафедры русской истории, Льва Маргулиса. Еврей Маргулис в организации не состоял, но находился в числе Колиных друзей. Маргулиса вызвали в КГБ на очную ставку с Ивановым. Маргулис вошел в кабинет следователя и увидел Колю — розового, спокойного и добродушного. А следователь говорит: “Николай Иванович пригласили к себе священника, исповедывались, и теперь хотят говорить нам только правду”.

Представляете себе этого священника? В каком он был чине?[/box]

Мы тогда гадали: что случилось? Не похоже было, чтобы эти сведенья из него выбивали, выглядел он прекрасно. Может, купили за сигареты и кофе, без которых он не мог жить?

Итак, сидит Маргулис у следователя в кабинете, а Коля, добродушно улыбаясь, говорит, что, дескать, да, Лева Маргулис — его близкий друг, и он не хочет ему зла, но он, Коля, хранил у него маоистскую литературу и книги Бердяева… (Далась им эта маоистская литература!) Маргулиса выгнали из Университета с волчьим билетом.

Суд, котор ый проходил в здании суда на Фонтанке, был закрытым. К этому времени я разошлась с мужем. Расходясь, я умоляла его с Колей не встречаться, рассказывала ему о своих опасениях… Увы! У Коли были свои очередные сердечные неудачи, и мой муж продолжал с ним общаться: они жаловались друг другу на “нехороших женщин”. В суд его вызвали в последний день следствия, поскольку в колиной записной книжке он стоял по алфавиту последним. Об этом мне рассказал свидетель: “В последний день вызвали такого смешного свидетеля: Фредерикса. Его, как всех, спросили: “Давал ли вам Иванов читать запрещенную литературу?” Ему бы сказать: нет. А этот Фредерикс стал говорить: “Да, я читал Бердяева, но это такая гадость!” Тут за него и взялись…”

ый проходил в здании суда на Фонтанке, был закрытым. К этому времени я разошлась с мужем. Расходясь, я умоляла его с Колей не встречаться, рассказывала ему о своих опасениях… Увы! У Коли были свои очередные сердечные неудачи, и мой муж продолжал с ним общаться: они жаловались друг другу на “нехороших женщин”. В суд его вызвали в последний день следствия, поскольку в колиной записной книжке он стоял по алфавиту последним. Об этом мне рассказал свидетель: “В последний день вызвали такого смешного свидетеля: Фредерикса. Его, как всех, спросили: “Давал ли вам Иванов читать запрещенную литературу?” Ему бы сказать: нет. А этот Фредерикс стал говорить: “Да, я читал Бердяева, но это такая гадость!” Тут за него и взялись…”

Бедный Митя, действительно, чистой воды российский интеллигент, не сказавший ни слова лжи в своей жизни! Его выгнали с работы с волчьим билетом. Что ему потом пришлось пережить, это уже другая история…

Вернемся к Коле Иванову. Коля получил пять лет лагерей. Огурцов – одиннадцать, Вагин – девять. Правозащитники в России и Америке предали это дело гласности, старались помочь: здоровье Огурцова было в ужасном состоянии, но он отсидел весь срок. Когда в 1977 году я ехала в эмиграцию через Италию. Вагин уже был заведующим отделом русской книги в библиотеке Ватикана…

А вот о Коле я еще услышала и не один раз. Сидел он вместе с Андреем Синявским, сведенья о нем шли из лагеря самые положительные: вел себя хорошо, мужественно, словом, как и обещал: “на нарах, но честным человеком”.

Мы пожимали плечами… Выйдя на волю, Коля уехал в Псков и поселился при каком-то монастыре.

Последние сведенья о Коле я получила совершенно неожиданно… В 1980-ом году, уже будучи американской иммигранткой, я полетела в Париж. Я писала статью для «Нового Американца» о русских в Париже.

Побывала я и у супругов Андрей Донатовича Синявского и Марии Васильевны Розановой. Розанова подтвердила, что Коля вел себя в лагере достойно, и поведала мне о последней с ним встрече…

Андрей Донатович и Мария Васильевна уезжали из Москвы в эмиграцию. В последнюю ночь перед отъездом, как полагается, квартира была полна народу: приходили прощаться. Приехал и Коля… Мария Васильевна ходила по квартире, разговаривала с гостями. “И вдруг, — расказывала Мария Васильевна, — я слышу, как Коля в соседней комнате ведет какие-то антисемитские разговоры. Я вызвала его в прихожую, взяла за шиворот, открыла входную дверь и дала ему коленкой под зад. Коля скатился с летницы. На шум вышел Синявский, видит: на нижней площадке стоит Коля, кровавые сопли текут… “Меня … Мария Васильевна… с лестницы спустила!” — всхлипывает Коля. “Маша, что это такое?” – спрашивает меня Синявский. “Иди, иди, это не твое дело”, – ответила я ему, и втолкнула его назад в квартиру.”

Больше я о Коле Иванове никаких сведений не имела. Все вопросы, связанные с этой личностью, остались для меня неразрешенными.