Интервью с Карине Арутюновой

вела Татьяна Шереметева

Варшава-Нью-Йорк, 2023

Т.Ш. Каринэ, вы – писатель и художник известный и любимый многими.

Мне кажется, что вы принадлежите к породе людей, для которых наиболее естественный путь откровенно рассказать о жизни и немного о себе – это что-то написать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И все-таки сейчас мне хотелось бы поговорить с вами именно о вас, естественно, «не заходя за флажки». А я, в свою очередь, обещаю вам честные вопросы с честной отсылкой к своему опыту. Ну, в общем, откровенность за откровенность. И помогай мне бог.

Поговорим?

К.А. Я очень рада нашему диалогу, дорогая Татьяна! И конечно же, я постараюсь быть откровенной. Вот первое мое откровенное признание: я абсолютно не ощущаю себя в роли «известного писателя и художника». А вот любимого – да, пожалуй, но любимой избранными, близкими по духу. И, признаться, мне этого довольно узкого круга вполне достаточно, мне кажется, в моем характере присутствует некая камерность, и я не собираюсь изменять себе в угоду широкоформатному успеху.

Т.Ш. Я понимаю, что тема войны, которая навсегда изменила судьбы огромного количества людей, слишком важная, чтобы говорить о ней в рамках нашего небольшого интервью.

Но не могли бы вы сказать несколько слов о том, как вы воспринимаете жизнь вокруг вас в течение этих почти уже двух лет? Что изменилось в вас? И как это повлияло на ваше творчество?

К.А. Нет такого места, в котором тебя не коснется война.

Да, можно не находиться в эпицентре, не просыпаться от взрывов, не бежать, пытаясь определить по звуку, куда упадет. Можно не сидеть в коридоре во время обстрела, не бежать в укрытие, не ждать отбоя, не отслеживать в пабликах…

Самое удивительное и абсолютно закономерное, что гипотетический этот “коридор” выходит из головы не сразу. Может быть, он остается там, напоминая о себе.

В конце концов, война – это тоже время жизни, как ни парадоксально это звучит. И ее, жизнь, нужно продолжать жить. Нужно заботиться о себе, о близких, нужно все время “перенаправлять” себя в сторону жизни, и даже отделять свою жизнь от войны. Что я, собственно, и пыталась делать, продолжая писать тексты и картины. Не расставаясь со своим внутренним собеседником. Сейчас довольно странно осознавать, что вот эта книга, которая стоит на полке, пережита с первой до последней страницы. С самого начала войны и до того момента, когда я поняла, что вот в этом месте я должна поставить точку.*

*речь идет о книге, изданной в Киеве летом 2023 года в издательстве “Друкарский двор Олега Федорова” и переизданной в Израиле в издательстве “Книга Сефер”(Виталий Кабаков). Книга называется “Как внутренняя стена дома”, название взято из стихотворения израильского поэта Йегуды Амихая.

“Подобно тому, как внутренняя стена дома

вдруг обнаруживает, что стала наружной после войн и разрушений.”

Иегуда Амихай (перевод киевского поэта и переводчика Ирины Гончаровой)

***

Кто я такая, собственно, чтобы писать о войне? Я, пугливый, совсем не героический человек, у которого от хлопка двери обрывается сердце?

Имею ли я право?

Подобными вопросами задавалась и продолжаю. И тут же одергиваю себя, – имею, – точно такое же, как всякий очевидец и участник происходящего. Свидетель. Каких сотни, тысячи. Он, этот свидетель, расскажет не более того (но и не менее тоже), что видел и чувствовал. Как всякий очевидец, он имеет свой угол обзора, свою точку отсчета. Ничуть не менее значимую, чем любая другая.

Это мой голос. Вплетенные в него голоса, – из Киева 41-го. Из Западной Армении, Карабаха, Степанакерта, 1915, 2016, 2020.

Израиля девяностых и двухтысячных.

Из февраля 2022, из декабря 2023.

Точка обзора – внутренняя стена дома. И это поймет каждый, кто переживал (и продолжает переживать) реалии войны.

Т.Ш. Спасибо. Спасибо вам.

В книге «Счастливые люди» я увидела фразу «перевязанные бечевкой связки писем с надписью «хранить вечно».

Боже мой, вы это знали! Я думала, что такая надпись на связках старых писем, дневниковых записей и разных других семейных реликвиях была только в нашем доме.

Здесь, в Америке, в моей прикроватной тумбочке лежит «Заветная тетрадь» – она из той связки. Так назвала бабушка тетрадку, где она записывала свои стихи еще в гимназические годы.

В вашей семье тоже было такое? Расскажите, пожалуйста, если это возможно, о том, какими они были – ваши домашние. Раньше жили большими семьями, бабушки, дедушки как правило жили вместе с детьми и внуками. Как это было у вас?

К.А. Да, я прекрасно помню это выражение, и, должна сказать, – даже если этого не существовало в реальной жизни, то написанное довольно быстро приобретает черты состоявшегося, и в какой-то момент вымышленное сложно отделить от настоящего.

Что касается перевязанных бечевкой пачки писем, то они действительно существовали, и не только в книге «Счастливые люди» (речь о рассказе «До курицы и бульона»). Это та самая деталь, которой, боюсь, не найдется места в воспоминаниях ныне живущих. Ведь написанные от руки бумажные письма – это своего рода анахронизм, огромная редкость.

Т.Ш. Когда, почему и как вы начали писать? Насколько можно судить по вашим книгам, у вас было яркое, насыщенное радостью узнавания мира детство.

Я была замкнутым и некрасивым ребенком, вся душевная энергия уходила в книги, выросла, по выражению Максима Галкина, в книжном шкафу. И мое желание писать возникло именно из этого одиночества, фантазий и эмоций, которыми, собственно, я тогда и жила. Начала с дописывания и переписывания любимых книг. Первый опыт – в шесть лет. Тетрадь хранила под кроватью.

К.А. В этом, я думаю, все пишущие похожи друг на друга. Все, конечно же, оттуда, все родом из книжного шкафа, который становился прибежищем и спасением. Безумно жаль того времени и блаженного забытья в недрах этого самого шкафа. Дети-фантазеры никогда не довольствуюся внешним, им всегда необходимо укромное, интимное пространство, и в этом случае роль этого пространства выполняли книги, исключительно они. Внутри книг можно было обживаться, дополняя сюжет собственной буйной фантазией, и эта внутренняя, сокрытая от постороннего взгляда жизнь, пожалуй, была гораздо насыщенней реальной.

Писать я начала, вероятно, почти так же рано, как и читать. Но было еще и устное творчество, абсолютно неповторимое. Во дворе меня называли «коробочкой со сказками», и я, конечно же, упивалась ощущением внутренней свободы. Не последнюю роль в этом играло определенного рода ощущение некоего «пьедестала», сцены. А слушателей и зрителей было немало. Потому что я не только рассказывала, но и показывала. Были эксперименты с домашним кукольным театром, и эти эксперименты пользовались определенным успехом. Мне ничего не стоило собрать группу детей и, «заговаривая зубы», повести ее за собой. Что, собственно, и происходило. Сейчас, наблюдая за той девочкой-фантазеркой и неутомимой рассказчицей издалека, я отчего-то вспоминаю героиню фильма «Подкидыш».

Тетя Ляля читала мне на ночь “тетя-тетя кошка, выгляни в окошко”.

А еще она с готовностью выслушивала опусы про мальчика Ваню из глухой сибирской деревушки. Папа называл это тысяча первой рассказкой, а я немного обижалась, но ненадолго, потому что в запасе у меня была тетя, которая не скупилась на похвалу, с готовностью грустила или захлебывалась особенным, “тетилялиным” смехом.

Отчего эти восторженные городские девочки так любят быт русской деревни, – всю эту развесистую клюкву, почерпнутую из русских народных же сказок, и протяжной, как стон бурлака на Волге, прозе исконных певцов русского быта, все эти “онучи”, “озимые” и “рассупонив”.

Мальчика Ваню я любила. Я ваяла его с усердием, не заботясь о том, чтобы быть пойманной на откровенном плагиате.

Поблизости дышала чеховская степь, и бледные герои Достоевского оживали под моим неутомимым пером. Мучительная ипохондрия сменялась нервической взвинченностью.

Алеша Пешков запрокидывал мечтательное скуластое лицо, – уж будьте уверены, его университеты стали и моими… Я перечитывала их жадно, – сочувствуя, очаровываясь, переживая все стадии познания и взросления юного мужчины.

А граф Толстой! А нежный Аксаков!

А Гарин-Михайловский! Кто не читал “Детства Темы” ( со всеми продолжениями, вплоть до “инженеров”), тот не читал ничего.

Так что о мальчиках я знала значительно шире и глубже, нежели о девочках. Подробней. Масштабней.

И потому, не без оснований, частенько рассуждала и поступала как мальчик.

Ведь, чтобы писать о мальчике или от его лица, нужно немножко им стать.

Ведь девочкой я успею всегда! Не говоря уже о тетеньке и старушке.

Примерно так рассуждала я, склонив голову над общей тетрадкой в линейку, заведенной исключительно для творческих опытов: “Однажды Ваня запряг…”

Т.Ш. Вы испытываете ностальгию по прошлой жизни или, быть может, переживаете по поводу того, что становитесь старше?

Я ни за что не хотела бы вернуться в свою молодость, кстати, и в детство тоже. Сейчас я научилась ценить то, мимо чего раньше я проходила, вернее, пробегала и, главное, сейчас я чувствую себя намного свободней.

К.А. Нет, я бы не хотела возвращений. Во-первых, это всегда болезненно, не только сладко. В самом процессе познания и взросления гораздо больше боли и разочарований, и вряд ли можно было бы их избежать. Идеальной картинки нет, ее можно воссоздать игрой слов, воображения, но и только. Пусть все это останется там, исключительно как предмет исследования, как неповторимый сюжет, как декорация, в которой всему находится место. Каждой щемящей подробности, каждому воспоминанию. Не нужно всерьез относиться к слову «ностальгия». За этим словом часто стоит то, чего нет и быть не может. Это, скорее, не бывшее, а несбывшееся. Или и то, и другое вместе.

… «Возвращаясь, убедитесь, что все на местах. Например, в том, что стол стоит на том же месте, люстра висит перпендикулярно потолку, а закладки между страницами не выпали и не затерялись. Пока вас не было, улицы десятки раз заносило снегом, – снег таял и чавкал под ногами, а потом проливался дождем, а небо оставалось таким же серым и сумрачным, каким вы успели его запомнить.

Пока вас не было, много раз звонил телефон, снимались трубки и, возможно даже, иногда произносилось ваше имя. Пока вас не было, почта приносила письма, нужные и второстепенные, а ненужные аккуратно заносила в спам.

Возвратившись, убедитесь, что все на местах.

Потому что четыре недели или даже три – это не слишком много и не слишком мало. Для кого-то – целая жизнь, а для кого-то – один бесконечный день, напоминающий очередь в поликлинике. В обычной районной поликлинике, в которой стены выкрашены в унылый тусклый цвет, а заклеенные окна не пропускают унции воздуха.Для кого-то это дорога на работу и обратно, в забитом вагоне метро или пригородной электрички, – или серый рассвет, или катышки на одеяле, а, может быть, несчастная любовь или случайное письмо со штемпелем на конверте. Или звонок, как всегда, неожиданный, особенно если раннее утро и поздняя ночь, а вы не готовы.

Убедитесь, что все на местах. Записные книжки, номера. Голоса, лица».

(фрагмент из книги «Счастливые люди»)

Что же касается «возрастных» переживаний, то, конечно же, все сущее, обладающее сознанием, не может не замечать краткотечности жизни и не печалиться по этому поводу. Но вряд ли я согласилась бы прожить свою жизнь заново. Разве что в единственном случае – если бы могла в каких-то случаях поступить иначе. Но тогда и я была бы другой.

«Когда не сможешь сознаться в том, что города, – того, в котором жил когда-то, уже не существует, как не существует и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картинка, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым – дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, – радость эта тоже не вполне настоящая, – она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.

Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике, – ГДР или Чехословакии, как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.

Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим, подборкой журнала «Юность», начиная с шестьдесят пятого, или пыльными новомирскими изданиями, а еще истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.

Велосипедный насос, растрепанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая веревка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блеклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале и легкомысленно-расплывающимся к концу.

Связки писем «от него к ней», «от нее к нему», – перетянутые резинкой, – их никто не читает, и страшно подумать, почти не пишет. Затянутая в полиэтилен вечнозеленая елка. Переложенные клочьями ваты, еще почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.

Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, пятый или все-таки четвертый, – сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом – медленно занося левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролет, – кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня, – с картонкой, в которой живое и беззащитное требует тепла и молока, и продолжения жизни, – тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределенно тусклый цвет, так и не закрывается, и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, – в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, ее, – нет причин и обстоятельств, и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, еще, теплится, горит, любит.

Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, – пока где-то не залает собака, или не забрезжит первая звезда, – как сладко прощаться навсегда, дышать в спину прозрением, безразличием, – выдыхая, отсекая, вырывая, – изношенную, ненужную, устаревшую, – случайную, конечно же, случайную, благополучно погребенную под завалами.

Ее никто не искал. Никто не искал, не допытывался, – вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, – а в глубине двора качели поскрипывают жалобно, и дерево под окном». (фрагмент из повести «Был такой город», книга «Скажи красный», АСТрель, 2012)

Т.Ш. Мы с вами дошли до периода в вашей жизни, когда детские и подростковые стали уходить, вы стали превращаться из девочки-подростка в девушку. Вы писали эротические рассказы, и ими зачитывались ваши одноклассники. Вероятно, они были страшно впечатлены?

К.А. Меня носили на руках, да.

Т.Ш. Ну, еще бы! В таком возрасте это главная тема, которая будоражит детские и полудетские умы. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы стали молоденькой девушкой 14-15 лет, как у вас обстояли дела с комплексами? И удалось ли вам от этих комплексов избавиться? Потому что у меня лично нет комплексов по поводу того, что у меня есть комплексы. У меня их полно, просто навалом. И я с ними всю жизнь борюсь, а на некоторые я уже плюнула и стараюсь с ними подружиться.

К.А. Комплексы сопровождали меня всю сознательную, если сознательной считать жизнь, когда человек осознает себя собой, наверное, где-то лет с 13-12. Вот происходит некое осознание в рамках своего тела, и границы своего тела ты определяешь постепенно. Это довольно сложно. Пока мы растем, мы познаем себя, и это происходит через многие болезненные вещи. Мое взросление было действительно очень болезненным… Сейчас мне безумно, безумно жаль эту девочку, которая, возможно, склонна была считать, что всё в ней в самой так ужасно… На самом деле сейчас я не вижу в ней чего-то ужасного…

Ребенку всегда важна какая-то эмоциональная поддержка. Кто-то должен этого ребенка разубедить в том, что в нём что-то не так и, желательно, чтобы это были близкие люди. К сожалению, не всегда родители способствуют тому, чтобы ребенок поверил в себя и в то, что он всё равно самый лучший.

В моем случае, конечно же, меня любили любую. Но одно дело, когда тебя любят любую, а другое дело, когда тебя убеждают в том, что ты не любая и не любой, а ты лучший.

Хотя лучшей меня можно было назвать тогда с очень большой натяжкой. У меня испортилось зрение, и я начала носить очки. И это была не какая-то симпатичная оправа, это были неуклюжие очки. И сама я была тоже неуклюжей и стеснялась себя, тем более в очках. И как полюбить это существо, полюбить вот как есть? Конечно, биологическое чувство любви родителя к своему ребенку естественно. Но как найти в себе силы восторгаться вот таким ребенком? Это не всегда получается, даже у самых любящих родителей. Хотя скорее всего, родителям тоже приходится тяжело. Сейчас, когда я сама давно уже родитель, я это понимаю. Родители часто заняты собственной жизнью, и им бывает не до того. И взрослый может не подозревать о том, какая трагедия творится в душе у ребенка. А ребенок может быть скрытным и не показывать виду.

Но все-таки мне очень повезло. Мне повезло, что в моем детстве был один дом, о котором я часто пишу, дом на Подоле. Это дом моей тети, её родителей, деда Йосифа и бабушки Ривы, в котором меня всегда ждали, где меня принимали там с таким восторгом и с такой страстной любовью! И не успевая переступить порог, я уже чувствовала себя самой лучшей, самой прекрасной, самой умной. Свои первые рассказы я читала там, за столом у тети. У неё была сестра, которая тоже писала, она даже закончила, по-моему, «Литературный институт имени Горького» и потом публиковалась. И вот они вдвоем, две мои тети, каждый раз с умилением глядя на меня, сидели напротив, а я листала свою общую тетрадь и с важностью читала свои рассказы.

Т.Ш. Эротические?

К.А. Нет, нет. Я писала не только эротику. Вы уже знаете, что я писала какой-то бесконечный рассказ про какого-то мальчика Ваню. И тети мои, одна и вторая, восторгались мной. И моя вот вторая тетя как-то сказала: «Карина, ты должна писать, это твой хлеб». И я это тогда запомнила.

И сейчас я понимаю, что мне крупно повезло. Потому что не с каждым такое происходит, не у каждого в детстве есть такой дом, где ты себя ощущаешь самым лучшим.

Т.Ш. Согласна. Не у каждого такое было. Я думаю, что отношения детей и родителей в те поры все-таки были другими, более дистанцированными. Ощущалась разница поколений, когда границы между взрослыми и детьми были более жесткими.

И откровенность, которой так хотелось, упиралась обычно в то, что нам было неудобно. Особенно, когда что-то происходит с твоим детским организмом. Это было неудобно обсуждать, неудобно в чем-то признаваться.

К.Р. Мы же росли в советском обществе.

Т.Ш. Да-да! И вот эти когда-то девочки выросли и сами стали матерями, но многие из них навсегда остаются в прежних жестких моделях отношений «взрослый-ребенок».

Еще я хотела спросить вас вот о чем. О важном. В детские и школьные годы вы были влюбчивая девочка?

К.А. Безумно. Даже не только в школьные, я влюблялась безостановочно. Просто, знаете, начиная с детского сада, всё время были какие-то персонажи, и в меня вселялось такое немое обожание. Я постоянно кого-то обожала…

Т.Ш. А было так, что не важно мальчик это или девочка, когда ты начинаешь его или ее обожать?

К.А. Конечно, было! Важно просто обожать. И это огромное счастье, когда ты в состоянии обожать.

Т.Ш. У меня было то же самое: всё время состояние влюбленности. И с девочками я дружила так же, тогда обожание было необходимой и естественной частью дружбы.

К.А. Да, то же самое.

Т.Ш. Но эта потребность обожать постепенно сошла на убыль, сейчас все по-другому. А как вы относитесь к такому высказыванию: «Когда женщина становится лучшим другом самой себе, её жизнь начинает меняться к лучшему». Видите ли вы в этом зерно истины?

К.А. Да, это верно.

Т.Ш. И с возрастом отношения с собой становятся очень важными. Мне кажется, в начале энергетика человека работает на «вне», она как бы обогревает улицу. Но потом отношения с самой собой становятся главными.

К.А. Согласна.

Т.Ш. И, возможно, здесь и зарождается потребность в писательстве? Это же процесс познания самого себя. И пора обожания к тому времени уже заканчивается.

К.А. Я, конечно, не скажу ничего нового, если напомню о том, что в жизни все конечно. И в какой-то момент ты понимаешь, что времени на то, чтобы побыть собой, в жизни не так много. Ты все время находишься в какой-то роли, находишься в соотношении с другими людьми, ты все время находишься в постоянном диалоге. А человеку необходимо время монолога, и это время очень ограничено. И в какой-то момент ты начинаешь больше вслушиваться в себя. Но иногда даже не обязательно говорить с собой, можно просто молчать с собой. И это время становится очень ценным, пожалуй, ничего более ценного нет. Потому что это время нашей жизни, время «нетто».

Т.Ш. Каринэ, что вы делаете, когда вам плохо, есть ли у вас какие-то свои рецепты? Я не беру время экстрима, эти последние 2 года. Здесь естественны самые сильные эмоциональные всплески. Но в нормальном течении мирной жизни что вы делаете в такой ситуации?

К.А. Да, сейчас время экстрима, и такое ощущение, что человек все меньше имеет право на какое-то свое личное плохое состояние. Чтобы быть действительно в плохом состоянии, нужно позволить себе это. А нынешняя ситуация не совсем это позволяет, потому что мы все понимаем, сколько горя вокруг. И начинаешь себя стыдить: «Ну как же ты нос повесил? Как ты можешь, когда у тебя, по большому счету, все более или менее? Есть же люди, которым гораздо хуже»! Но, правда, эти люди есть всегда, и не только в ситуации экстрима.

Как я с этим справляюсь? Я из тех людей, которые, если им плохо, залегают на дно. И очень часто меня мои близкие и друзья пытаются оттуда вытащить: надо быть с людьми, надо общаться, надо выходить. Но мне очень сложно выходить из себя в состоянии, когда мне нечего дать другому человеку. Это же обмен. И если я чувствую, что мне нечего дать, то мне неловко взять от другого человека, понимая, что мне нечем отдавать, что я пуста. Я даже хуже, чем пуста. Но тут включаются какие-то другие механизмы. Потому что очень часто люди склонны к тому, чтобы отдавать абсолютно бескорыстно, просто так, понимаете? Покрывая твою невозможность отдачи.

Это часто работает, хотя изначально я всегда настроена на то, чтобы побыть в уединении. Это тоже необходимо. Да, иногда мы просто превышаем свою меру… чего бы то ни было. И общения в том числе. И не даем себе возможности заземлиться, не даем себе возможности остановиться. Просто остановиться и сказать: «Так, спокойно, не надо никуда бежать, ты уже пришел. Ты уже пришел, вот ты сейчас в этой точке, вот ситуация такова, и надо в ней остановиться.

Что касается «выпить, чтобы забыться»? Нет, это не про меня. Я люблю выпить, но что значит «я люблю выпить»? Да, я люблю выпить хорошее вино в хорошей компании. Но не для того, чтобы забыться, а просто вино. Это такая изысканная и согревающая вещь. Его не должно быть слишком много, но оно должно присутствовать, мне кажется. Ну это только тогда, когда хорошо.

Т.Ш. Поняла, когда плохо, это не лекарство. А когда вам хорошо и просто хочется провести вечер наедине с собой, вы можете выпить бокал вина? Ну, бокал – это условно, поскольку его наливают на четверть.

К.А. Теоретически я могу, и даже практически могу. Но это не доставляет особого удовольствия, мне кажется, есть вещи, которые нужно делать в компании. Тогда и вкус вина раскрывается иначе. Есть какие-то вещи, которые влияют не только на вкус вина, но и на восприятие вкуса вина. Это настроение за столом, это собеседник или собеседница, это множество факторов.

Т.Ш. Хорошо. Теперь такой бестактный вопрос, его можно отвергнуть. Вы злопамятная?

К.А. Нет. Я не забываю каких-то людей и ситуации, связанные с ними, но это не значит, что я с ними ношусь, что я это всё время внутри себя проигрываю прошлое. Есть ситуации, которые, как пожухлые листы, – они уже отжили, они уже отлетели. И погружаться в них я не вижу смысла.

Т.Ш. А у вас получается по своему желанию забыть? Просто дать себе команду забыть?

К.А. Получается.

Т.Ш. Молодец, завидую вам.

К.А. Вы знаете, это же очень эгоистичное желание – «забыть». Потому что таким образом ты сохраняешь себя.

Т.Ш. Согласна, тяжело носить такие воспоминания в себе, вопрос, как от них избавиться. И, до тех пор, пока вы это помните, все остается внутри. Это злопамятность – что-то такое непривлекательное… Но это не совсем справедливо. Это просто свойство памяти.

К.А. Да, это свойство памяти, не более чем.

Т.Ш. Это не желание мстить, не желание унижать того, кто причинил тебе зло в любом виде, и это очень тяжелый балласт в душе, от которого хочется избавиться.

К.А. Лучше не накапливать этот балласт в душе. Существует опасность из-под него не выбраться. Слишком мало времени, чтобы тратить себя на все это. Ведь злопамятность отнимает много энергии …

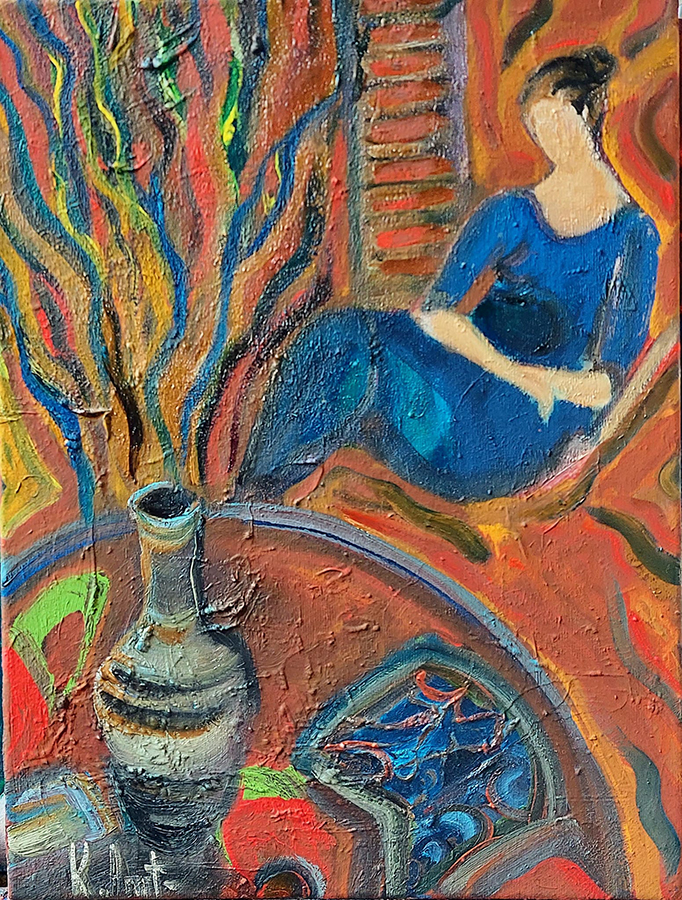

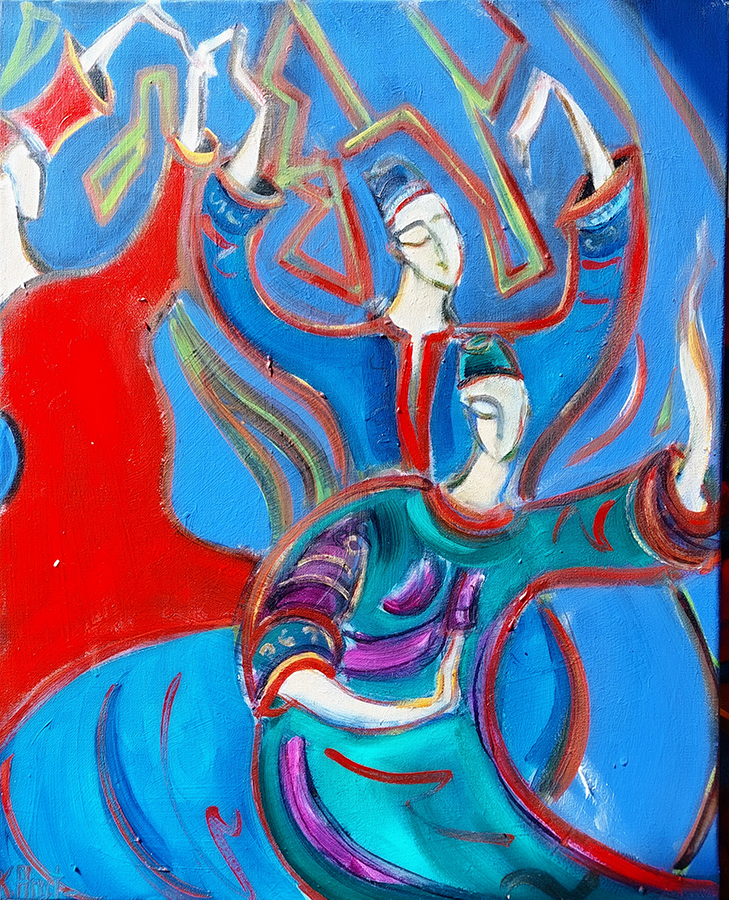

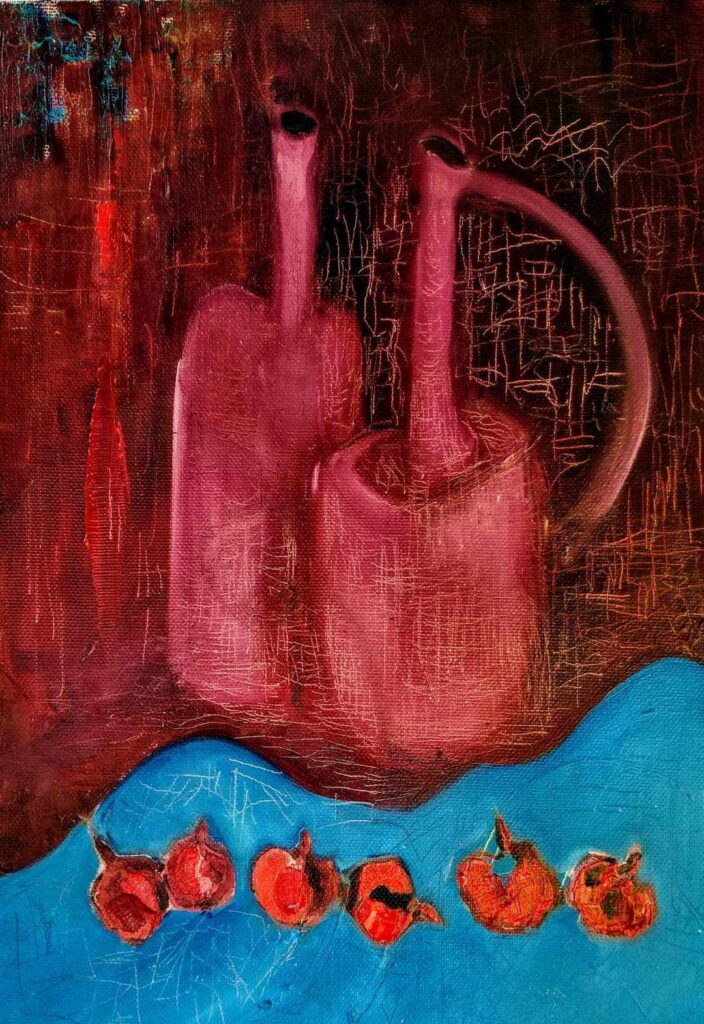

Т.Ш. Вот еще такой вопрос. Когда смотрю на ваши картины, я понимаю, что они очень необычные. Вы правильно сказали, что писатель должен писать, как художник создает свои картины, то есть это должно быть плотное, многоцветное полотно. И, действительно, ваши книги и картины наполнены красками, звуками, это всё живое, оно играет, оно дышит.

Когда я смотрю на ваши картины, я вспоминаю одну из своих любимых песен детства на слова Григория Поженяна – «Дельфины». Музыку написал Таривердиев.

Можно я прочитаю несколько строк, чтобы лучше выразить то, что я чувствую:

Попрощаюсь и в седло с порога!

В детстве я любил скакать в Марокко,

Чтобы огорчёнными руками

Всех отрыть, засыпанных песками.

И жалел печальных бедуинов

Ничего не знавших про дельфинов.

А дельфины – это те же дети:

Плачут, если их заманят в сети.

Не кричат, не рвут капрон, а плачут –

Словно эти слёзы что-то значат…

А ещё я думал об оленях,

У отца усевшись на коленях, –

Как они бредут, забыв про отдых,

Мыть рога от крови в тёплых водах…

Вот такие у меня возникают ассоциации. Откуда вы берете свои полусказочные сюжеты? Они немного восточные, ваши картины, там обязательно присутствуют таинственные длинношеие животные. Это детские мечты, когда вы думали о том, что где-то есть Африка, какие-то невероятные земли, есть замечательные дельфины? Что это такое?

К.А. Мне даже самой себе сложно ответить на этот вопрос, сложно разбирать собственные картины, какие-то их художественные достоинства и что за этим стоит. Потому что это всё на кончиках пальцев. Я, наверное, всю жизнь была мечтательным человеком. И картины – это что-то не осуществленное. Я думаю, что в любой картине есть элемент и радости, и сожаления. И даже какой-то ностальгии по месту, в котором я никогда не была, возможно. Или по месту, с которым я только немного соприкоснулась. Но, к сожалению, человек проживает только одну жизнь, он не может соприкоснуться со всем, с чем хотел бы. Часто художник пишет не из избытка, а из недостатка. Я вот именно сейчас об этом думаю. Несколько лет тому назад я собиралась лететь в Португалию и предвкушала эту поездку… И я месяц писала картины, которые разрастались внутри меня Португалией, которую я никогда не видела.

Т.Ш. Вы мысленно писали , или на полотне?

К.А. Я писала на полотне, да. И это была та Португалия, которую я никогда не видела. Когда я прилетела обратно из этой поездки, я уже со знанием дела подумала: вот теперь я могу написать настоящую Португалию, ведь я её видела. И могу сказать, что настоящая Португалия в работах оказалась гораздо беднее, чем выдуманная.

Потому что художник пишет или мечту, или то, что никогда не может быть исполнено. Это что-то такое, что… наверное, потому он и пишет кистью, потому что словами это выразить невозможно. Словами это выразить невозможно.

Т.Ш. А почему так много красного цвета? Вот такого насыщенного, темного, красного, часто кровяного цвета?

К.А. Вы знаете, меня часто об этом спрашивают, и меня всегда удивляет этот вопрос. Он есть в палитре – в моей внутренней палитре. И если это цвет, который я чувствую, который во мне звучит, для меня это и цвет радости, и цвет трагедии. И когда мы испытываем приступ острой радости или острой боли, это красное. Для меня это красное.

Т.Ш. Я хочу задать вам последний вопрос. Вам жалко продавать картины? Что вы испытываете, когда они уходят?

К.А. Да. Поначалу я с большим трудом расставалась с ними и даже находила всякие отговорки, чтобы как-то избежать этого. Но, с другой стороны, что мне их накапливать в бесконечном количестве? И сейчас я думаю уже по-другому: как это ни печально, картины переживают того, кто их пишет. Даже не важно, войдут ли они в какую-то историю, или нет. Они переживают автора чисто физически, как материальная вещь. И радостно думать, что, может быть, в чьем-то доме когда-нибудь они кого-то будут радовать.

Т.Ш. И представляете, кто-то через много лет будет смотреть на них и, возможно, тоже будет мечтать: «попрощаюсь, и в седло с порога, в детстве я любил скакать в Марокко», глядя на ваших таинственных, немножко неземных зверей, на ваших загадочных, нездешних женщин, на ваши сюжеты, краски, перетекающую живую материю, которая дышит.

Дорогая Карина, спасибо вам за ваше время и интересный разговор. И еще cпасибо вам за вашу искренность.

Каринэ Арутюнова, прозаик, художник, поэт.

Недавно изданные книги, – «Патараг» (2022, «Друкарский дом Олега Федорова»), «Канун последней субботы» (2022, «Астрель»). «Как внутренняя стена дома»(2023, «Издательский дом Олега Федорова»).

Автор книг «Пепел красной коровы» (Азбука-Аттикус, 2011); «Скажи красный» (Астрель СПб, 2012); «Дочери Евы» и «Счастливые люди» (Издательские Решения, 2016); «Цвет граната, вкус лимона» и «Падает снег, летит птица» (Киев, Каяла, 2017); «Нарекаци от Лилит» (Киев, Каяла, 2018); «Мой друг Бенджамен» (Киев, Наири, 2020), «Свет Боннара» (Литературное бюро Натальи Рубановой – Издательские Решения, 2021). Публикации в «Новом мире», «Знамени», «Волге», «Новом журнале» и др..

Финалистка израильского литературного конкурса «Малая проза» (2009), · Лауреат литературного конкурса памяти поэта Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (2009), · Шорт-лист Премии Андрея Белого в номинации «Проза» (2010, сборник рассказов «Ангел Гофман и другие»), · Лонг-лист премии «Большая книга» (2011, книга «Пепел красной коровы»), · Шорт-лист премии «Рукопись года» (2011, рукопись «Плывущие по волнам»), · Шорт-лист премии «Нонконформизм» (2014, сборник рассказов), · Лонг-лист премии «Русская премия» (2016, «Дочери Евы»). · Лауреат премии НСПУ им. Владимира Короленко (2017, книга «Цвет граната, вкус лимона»). Лауреат премии Хемингуэя (2020, книга «Мой друг Бенджамен») и Марка Алданова (за повесть “Аптека Габбе”)