Третья волна – образы и характеры

Беседу с Ниной Аловерт, Марком Серманом и Ланой Форд

специально для Elegant New York

затеяла Татьяна Бородина

Не так давно в Нью-Йорке, в National Art Club состоялась уникальная выставка «Третья волна и «Новый Американец»: Русская культура в Нью-Йорке 1970-1990», организаванная Русско-американсим фондом “Наше Наследие”.

Не так давно в Нью-Йорке, в National Art Club состоялась уникальная выставка «Третья волна и «Новый Американец»: Русская культура в Нью-Йорке 1970-1990», организаванная Русско-американсим фондом “Наше Наследие”.

Эта выставка, словно яркий свет софита, вывела на сцену образы блистательной плеяды творческих личностей Третьей волны русскоязычной эмиграции: Михаила Барышникова, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Эрнста Неизвестного, Виктора Некрасова, Михаила Шемякина, Юза Олешковского, Константина Кузьминского, Славу Цукермана и многих других.

Свои работы для экспозиции предоставили замечательные мастера фотографии: Нина Аловерт, Леонид Лубяницкий, Марк Серман, Лана Форд, Наташа Шарымова, Марианна Волкова, Лев Поляков, Юрий Шаламов, Наташа Дьяковская, Жанна Рубина, ставшие гордостью нашей эмиграции. Они подарили возможность, вернувшись на 30 лет назад, ощутить атмосферу времени, когда начинался новый период в жизни легендарных людей, сумевших кардинально повлиять на формирование мировосприятия своих современников и их потомков. Причем не только русскоговорящих, но всех, кто, так или иначе, интересуется современным искусством, культурой, музыкой, философией и журналистикой. Уверена, эта выставка надолго останется в памяти и будет иметь продолжительный и мощный резонанс.

Третья волна русской эмиграции стала уникальным явлением. Привезя с собой свою национальную культуру, эти люди не законсервировали ее, погрузившись в ностальгию и тоску. Напротив, они развили и подняли русскую культуру на новый уровень в масштабе мирового искусства. Как точно сказала Нина Аловерт: «Художники и писатели, приехавшие в Америку продолжали жить своей культурой и развивать ее. И Америка дала им эту возможность, сохранив, таким образом, целый пласт русского искусства, вытолкнутый и изгнанный из Советского Союза».

Последняя треть 20 столетия серьезно изменила представление на Западе о русскоговорящем мире, и сейчас, когда времена меняются, к сожалению, не в лучшую сторону, хочется вновь поговорить о тех, кто жил и творил в те годы.

Редакция Elegant New York обратилась к участвовавшим в выставке фотографам с просьбой рассказать о людях и времени, в котором они жили. Это показалось нам важным, так как авторы снимков и те, кто на них запечатлен, принадлежали к единой, уникальной творческой плеяде «Третьей волны». Они вместе созидали новую реальность, сохраняя верность своей культуре и искусству.

Нина Аловерт. Мы все жили творчеством.

Н.А. Выставка называлась «Третья волна и «Новый Американец»: Русская культура в Нью-Йорке 1970-1990», поэтому хочу сказать о газете «Новый Американец» в контексте Третьей волны эмиграции. Эту газету читала вся русскоязычная Америка. Она была пиком творческой энергии, отражала жизнь русской эмиграции тех лет.

Газета соответствовал нашей жизни в том времени. Это был первый период пребывания в Америке, была эйфория – все мы жили творчеством, и газета была творчеством. Это была вспышка, такое чудо, поэтому наша газета была и остается неповторимой и уникальной.

О газете сейчас снова заговорили, и это замечательно. 75-летний юбилей Сергея Довлатова и выставка в рамках фестиваля «Наше наследие», снова пробудили воспоминания и интерес к периоду, когда в Нью-Йорк из Советского Союза перебрались многие представители творческой интеллигенции.

Но, как вы попросили, давайте поговорим не только о тех, кто создавал и работал в «Новом американце», а и о других ярких личностях «Третьей волны».

Эрнст Неизвестный.

Для меня Эрнст Неизвестный – это не имя и фамилия, а обозначение явления. Мне было больно узнать о его смерти.

Мы познакомились с ним в 1980 году, когда сотрудник “Нового американца” Александр Гальперин (Лев Штерн) брал у него в мастерской интервью, а я снимала. Несколько лет после этого мы дружили, гуляли по Сохо, где с конца 70-х и по сей день находится его мастерская, я наблюдала, как он работает, и много его снимала.

А потом как-то незаметно наша дружба распалась. Я занялась больше съемками балета, стала ездить в Россию… потом, когда спохватилась – постеснялась звонить… так жалею! Это был человек необычный, с оригинальными точками зрения. Так интересно было с ним общаться…

Фотография сделана в 1980 году в студии скульптора. Меня поразило: стоит человек среди гигантских своих скульптур и не только не теряется, но даже не на равных с ними, а как властелин этого царства.

***

Константин Кузьминский.

Константин Кузьминский был фигурой очень сложной и неоднозначной. Я познакомилась с ним в Петербурге, где Константин был уже хорошо известен. Он был из плеяды молодых поэтов, которые окружали Ахматову. По-моему, Ахматова его особо не отличала. Наверное, поэтому и Кузьминский при любом удобном случае говорил о ней в язвительном тоне.

Однажды мне это надоело: «Слушай, ну что ты привязался к Ахматовой!». А он в ответ: «Понимаешь, у меня такой образ! А старухе – все равно!»

Он любил эпатировать окружающих. Например, по Брайтону он ходил, как батька Махно – в папахе и с патронташем на груди (смеется). Поначалу Брайтон Бич вздрагивал, но потом привык.

И в Ленинграде он эпатировал – ходил с тростью, в цилиндре. Таким я его увидела, когда впервые попала к нему на выставку.

Когда мы с друзьями пришли, он возлежал на софе в черных кожаных брюках и в черной рубашке, но к всеобщему изумлению встал нас поприветствовать. Это была выставка молодых ленинградских нонконформистов.

Он часто устраивал у себя на квартире в Ленинграде выставки нонконформистов. Людей приходило много, но стукачей, кажется, было больше чем обычных посетителей. Такие стояли морды, на них просто написано было, кто они есть. (смеется)

А потом я встретилась с Кузьминским уже здесь. При каких обстоятельствах – я не помню, но это и не важно. Мы тогда все крутились вместе. В середине-конце 70-х приехала вся художественная среда, нас было много, мы всегда ходили друг к другу на выставки, на литературные чтения. Довольно большое общество собиралось. Особенно много было художников.

Дальше события развивались так: Владимир Некрасов, тоже известный в Ленинграде художник нонконформист, купил два дома – в одном он жил сам, а другой сдавал, в том числе и художникам. Это был Бруклин – где-то по линии L .

И семья Кузьминских там поселилась на первом этаже. Это было длинное помещение, перегороженное занавеской, за которой Константин с женой жили, а в остальной части была его галерея, которую он назвал «Подвал». Там же он работал и печатал самодельные книги поэтов нонконформистов. Кроме всего, в том же помещении у них жило две собаки – две борзые.

Первая выставка, на которой я побывала в «Подвале» – была просто Эрмитажного уровня. Это были потрясающие художники! От Олега Целкова и Шемякина до гораздо менее известных художников, но очень высокого уровня. И Ситников там был, всех я уже не смогу перечислить, не помню все имена, но их было очень много. Сначала была выставка «Натюрморт первый», затем – «Натюрморт второй», потом «Ленинградский абстракт» – на которой выставлялись только абстракционисты. И все выставки были интересные.

В «Подвале» собирались самые разные люди, в том числе и из предыдущих эмиграций. Например, Вячеслав Завалишин, хороший критик, знаток живописи. Он с большим интересом относился к третьей волне и ходил на все выставки, писал об этом, причем очень умно, квалифицированно, профессионально, с интересом и любовью к художникам.

Там же, по-моему, в «Подвале», Кузьминский закончил свой абсолютно титанический труд, который останется от него в истории русской культуры. Он собрал и издал девять томов, может быть больше даже, неизданной русской поэзии 50-х-70-х годов: «Антология русской новейшей поэзии у Голубой лагуны». Это были неизданные русские и украинские поэты нонконформисты, в нее входила большая харьковская подборка. По его просьбе я написала ему об Н.П.Акимове, о театре Акимова, какие-то фотографии давала.

Кузьминский массу стихов помнил наизусть, у него была потрясающая память. Стихи ему присылали часто на кассетах. Я помню, когда я там была однажды, он сидел, запершись в туалете, и слушал эти магнитофонные записи.

Потом Некрасов этот дом продал, и художники разъехались. Те, кто жили в квартирах – остались, но те, кто жили в мастерских, в подвалах, разъехались. И Кузьминский переехал в другой подвал, на этот раз на Брайтон Бич.

Там он жил, действительно в подвале, где по потолку проходили трубы отопления, было тепло, но это был настоящий подвал. Там уже выставок не было, но он продолжал заниматься поэтами.

Кузьминский – это явление, причем, очень сложное явление. Порой, он мог быть не очень приятным, но это был неординарный, оригинальный человек, живший только в искусстве. Быт его интересовал мало. Он выбрал себе стиль жизни, образ этакого чудака, так и прожил в нем всю свою жизнь. О себе он говорил: «Я последний нонконформист русской эмиграции».

Со временем, он уехал из Бруклина, купил домик в Делавэре и там жил до смерти, а его вдова живет там до сих пор.

***

Лев Шехтман и Григорий Горин

Нью-Йорк. Осень 1986 года. На одной из улиц района Трайбека стоят, обнявшись, иммигрант из России режиссер Лев Шехтман и драматург из Москвы Григорий Горин – своего рода символ начавшейся в России «перестройки».

Лев Шехтман окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, в 1978 году уехал в Америку. В Нью-Йорке он, как и многие представители творческой интеллигенции «третьей волны» эмиграции, начал заниматься своим делом и довольно быстро вошел в театральный мир Америки. В 1980 году создал свою американскую труппу – явление, само по себе уникальное… В 1981-м театральная труппа сыграла первую премьеру в снятом для этого случая помещении. Затем режиссер и актеры своими руками «построили» театральный зал на одной из улиц рядом с Canal Str. Там и работал до 1990 года «Theater in Action» Льва Шехтмана.

В 1986 году Шехтман прочитал в журнале “Театр” пьесу Григория Горина «Дом, который построил Свифт» и загорелся идеей поставить пьесу. Одна из актрис труппы Шехтмана обратилась в журнал «Театр» с вопросом: «Нет ли английского перевода пьесы и нельзя ли получить эту пьесу для постановки?» Из Москвы незамедлительно, одна за другой, пришли пять телеграмм: «Есть несколько переводов пьесы! Пожалуйста, ставьте!»

И прислали перевод, а с ним и драматурга, в составе писательской делегации.

Горин был очень смущен, когда обнаружил, что Шехтман – эмигрант. «Перестройка» только начиналась, никто не знал, как себя вести, поскольку до этого времени все мы, эмигранты, были «врагами народа». Горин позвонил в посольство и долго мялся, не зная, как сказать. В конце концов, объяснил: «Режиссер, оказывается из наших, из эмигрантов …». «Ну и черт с ним» – ответили в посольстве.

Пьесу приняли к постановке, драматурга еще раз вызвали из Москвы на премьеру. Фотография была сделана в дни премьеры на улице, под вывеской с названием театра. Шехтман и Горин оставались в самых тесных дружеских отношениях с 1986 года до смерти Горина в 2000 году.

В 1990 года, в силу возникших экономических проблем, труппа прекратила свое существование.

***

Марк Серман. Sergei Dovlatov Way

М.С. Знакомы с Довлатовым мы были еще в Ленинграде, но не слишком близко. Тем не менее, когда я приехал в 1980 году в Нью-Йорк и претерпевал все изначальные эмигрантские лишения, Сергей поселил меня к себе в квартиру и устроил на работу в газету, где он был главным редактором. После приезда в Нью-Йорк моей семьи, Сергей нашел нам квартиру рядом с собой и няньку для нашей полуторогодовалой дочки. Так мы стали соседями с Довлатовыми, которые жили от нас через квартал, вернее через стоянку популярного супермаркета «Волдбаумс», на улице под названием 63-й драйв. В 2014 году эту улицу переименовали в Sergei Dovlatov Way.

Соседство с Довлатовым давало нам очень «определенные бенефиты», как мы потом выучились говорить. Почти каждое утро Сергей, который прогуливал собаку (Глашу, а потом Яшку), подходил к нашему окну на высоком первом этаже и затевал разговор, что всегда было интересно, или передавал рукопись нового рассказа на прочтение, что было совсем замечательно, или газету со своей статьей, или приносил в подарок новую книгу с надписью. Одна из надписей: «Серманам на предмет дальнейшего преклонения» – ему казалось, что мы его слишком высоко ценим как писателя и человека. Кроме того, он мог по пути домой из магазина Мони и Миши, описанного у него же, принести нам пирог с маком или какую-то дорогую, по нашим тогдашним меркам колбасу, или еще что-то, и устроить неожиданный праздник для взрослых и детей – у нас их было двое, и они «дядю Сережу» обожали.

Но главными в такие минуты были его незабываемые монологи-рассказы, которые можно было слушать, бросив и забыв все свои дела. Эти монологи, как мне стало понятно много позже, были важны и для самого Сергея – он в этих своих «соло» обкатывал элементы будущих рассказов, проверяя, что работает, а что нет. И задним числом я теперь могу оценить доверие, оказанное нам тогда – невысказанное приглашение к участию в творческом процессе.

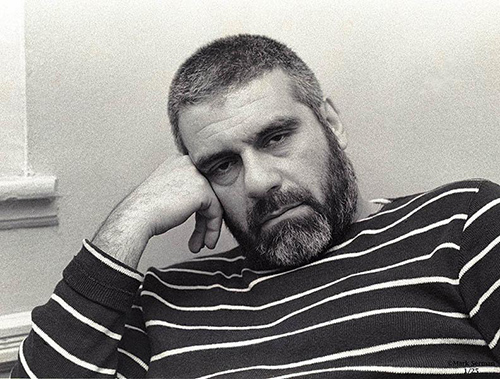

Однажды Сергей позвонил и попросил меня снять фотографии про запас, которые бы он мог периодически отдавать в издательства. Так была снята серия в полосатом пуловере. Там есть все: сидящий Довлатов, стоящий Довлатов, Довлатов с Глашей, Довлатов с попугайчиками, Довлатов в фас, в профиль, улыбающийся, сердитый, безразличный, уходящий, приходящий и так далее.

Он любил сниматься – это была игра, в которую он с удовольствием включался, с легкостью меняя выражение лица, настроение и позы. Правда, когда съемка продолжалась слишком долго, и он уставал, недовольное выражение на снимке становилось естественным, а не сыгранным.

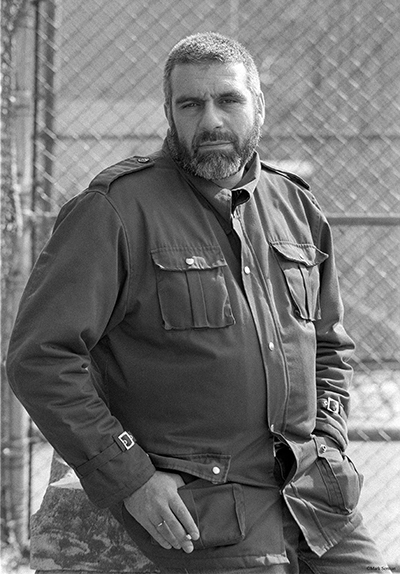

Иногда мы с ним работали на улице – в частности, для английского издания «Компромисса» я снимал его в небольшом сквере напротив нашего дома. Там обычно играли дети, наши и соседские, называя его громким именем «Парк». Этот «Парк» был обнесен сеткой, которая в Америке называется chicken fence, и вне фокуса она выглядела как лагерная решетка. Мне казалось, что сочетание решетки с полувоенным кителем Довлатова должно было вызвать у зрителя ассоциации с его прошлым – службой в тюремной охране, на которую он часто ссылался и о которой написал «Зону», и с жизнью за железным занавесом вообще. Видимо, атмосфера зимнего скверика с решеткой, деревьями без листьев, и ощущение грубоватой, почти форменной одежды сработало, и для Сергея – это была его любимая фотография из сделанных мною.

Теперь о фотографии под снегом, с сыном Колей на саночках. Знакомый нам всем с детства снег – это целая тема в искусстве и литературе. Есть даже песня А. Городницкого, где вся первая строка припева состоит из четырех повторов этого слова: «Снег, снег, снег, снег…». Снег воспет поэтами и прозаиками разных народов, много снега на картинах русских и немецких художников, и даже у французского импрессиониста Густава Кайботта «Вид на крыши. (Эффект снега)».

Снег в Нью-Йорке – это совсем другая история. С конца ноября все нью-йоркские радио- и телевизионные станции живут в ожидании надвигающейся катастрофы. Эта катастрофа – не ураган, не террористический акт, а все тот же нам хорошо знакомый снег. В ожидании снега заранее останавливаются поезда метро и автобусы, закрываются школы – к восторгу детей и ужасу родителей, которым все же надо идти на работу. При этом, в штате Индиана, где климат такой примерно, как в Рязани, ничего не закрывается, все работает, и школьный автобус приходит за детьми по расписанию.

И вот такое катастрофическое событие – снегопад – произошло почти бесснежной зимой 1984 года. Коле Довлатову тогда уже исполнилось два года, и ему еще заранее летом были куплены санки, которые почти всю зиму простояли без дела. Моя младшая дочь Лизочка, пяти лет отроду, пыталась в ответ на Колины просьбы, катать его по полу у них в квартире, но Нора Сергеевна, Лена и даже либеральный Сергей этому противились, ссылаясь на скандальных соседей ниже этажом. «Это не люди,» – сказала тогда Нора Сергеевна, – «это – свора бешеных собак! Они нас всех засудят». Старая собака Глаша, которая все понимала и, по-видимому, представила себе бешеных собак в судейских мантиях, терзающих ее семью, и зарычала. Коля сначала сделал лицо, предвещающее плач, а потом и заплакал, и тогда ему было торжественно обещано, в присутствии Лизочки, что как только выпадет первый снег, он будет первым на 108-й улице (так эмигранты называли микрорайон, где мы жили) кататься на санках.

Наконец-то пошел снег. Он шел долго, таял, потом пошел погуще, лег на черный асфальт, сильно украсив наш безликий кирпичный микрорайон. Кроме того, снег приглушил постоянный, непрекращающийся шум от проезжающих машин, от мусорки, которая грохотала, как танк, под нашим окном, да и просто от людей, которые почему-то любили громко поговорить, стоя именно под нашими окнами. Но снег все переменил. Машины перестали ездить, мусорщики или, как в Америке их называют «sanitation engineers», взяли «снежный день», а просто люди сидели дома и смотрели, как идет снег, а значит не стояли и не кричали под нашими окнами. И в этой благословенной, относительной тишине раздался радостный крик нашей Лизочки: «Папа, папа, посмотри – дядя Сережа везет Колю на санках!» Я выглянул в окно, и мне стало ясно, что пропустить такой кадр будет преступлением, схватил камеру и выбежал на улицу. Было как-то темновато, у меня в камеру был заряжен малочувствительный Кодахром 65, поэтому я снимал объективом с диафрагмой 1.2, который дает мягкое изображение.

Оказалось, что все было правильно и хорошо, все встало на свои места. Фотография получилась, и тридцать с лишним лет спустя, когда она была впервые выставлена, Лев Поляков, которого Иван Толстой назвал «леопардом от фотографии», сказал мне: «Старик – это гениальная работа!»

***

Лана Форд (Ляля Федорова). Большое видится на расстоянии.

Л.Ф. Много написано о Сергее Довлатове и о «Новом Американце». Будет написано гораздо больше, потому что «большое видится на расстоянии». Выходила газета, которую любили, но, были и те, кто ненавидел. Она вызывала восторги и вызывала споры. Она просуществовала недолго, но оставила значительный след в истории культуры! Некоторым посчастливилось работать и печататься в этой талантливой газете и каждому есть, что вспомнить.

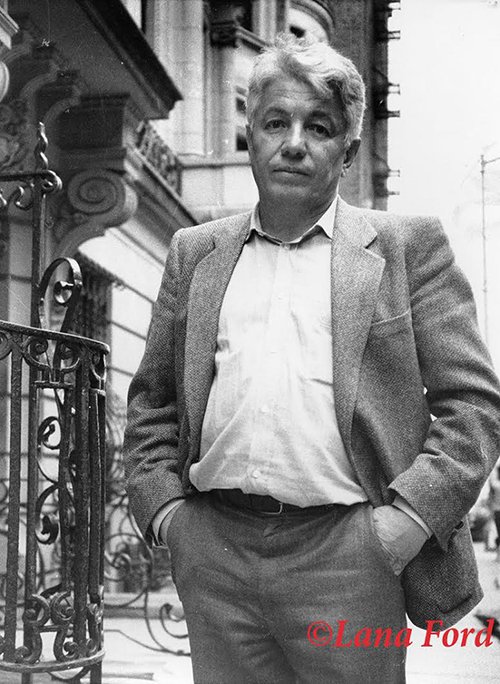

Эта фотография Владимира Войновича была использована американским издательством Harcourt Brace Jovanovich, Publishers для книги “Москва-2042” (на английском языке), и затем издательством “Ардис” для этой же книги на русском языке. Ира Войнович, жена Владимира Николаевича, писала мне: “Вы сделали три портрета, мне нравится тот, где В.Н. смотрит не вверх, а прямо и не улыбается, а сохраняет полную серьезность. …Он может пригодиться и для книги…” Сам Владимир Николаевич написал: “… получилось очень хорошо, я на них (фотографиях), как считает моя жена, гораздо лучше, чем в жизни”.

Я приехала в Америку летом 1979 года. В России я окончила филологический факультет Ленинградского университета, и, приехав в Америку, решила подавать документы на получение PhD по филологии в Колумбийский университет. Для поступления нужны были три рекомендации известных русистов. В университете я встретила друга моего ленинградского профессора, известного филолога, профессора Илью Захаровича Сермана. Он сказал, что рекомендацию, конечно, даст, но посоветовал найти в Нью-Йорке писателя Сергея Довлатова, который, по мнению Ильи Захаровича, тоже может написать мне рекомендацию.

В газете «Новое Русское слово» я увидела объявление, что в Хантер Колледже состоится встреча читателей с писателями и журналистами. Одним из них был Сергей Довлатов.

И вот, на встрече в Хантер Колледже, я подошла к очень симпатичной, нарядной даме, которая стояла вместе с выступавшими после окончания литературного вечера. Подойти к самому Довлатову я постеснялась, а потому заговорила с этой приятной дамой, которая оказалась мамой Сергея. Я объяснила ситуацию, а она дала номер их домашнего телефона и предложила позвонить Сереже самой.

Так начались мое знакомство с семьёй Довлатовых. Несколько месяцев мы перезванивались и с Норой Сергеевной и с Сережей, вели интересные, полные смеха и юмора разговоры и вот, в один прекрасный день, Сергей сказал, что собирается с единомышленниками выпускать новую газету, и спросил, умею ли я быстро печатать по-английски.

Сергей пригласил меня прийти в редакцию на Юнион Сквер на интервью, и после нашей встречи и тестов, предложил стать заведующей редакцией нового еженедельника. Правда, меня предупредили, что много платить не смогут, но «будет интересно!».

Первый номер «Нового Американца» вышел 8 февраля 1980 года. Под названием газеты было написано: «Мы выбрали свободу, и теперь наше счастье – в наших руках». Мне кажется, что именно так многие тогда и чувствовали, особенно мы, те, кто начинал работать в этой газете. Энтузиазм был необыкновенный.

С первых же номеров в газете появлялись материалы Нины Аловерт о балете, и ее фотографии, материалы о спорте наших корреспондентов, интересный раздел «Круг чтения», который вел Сергей и где впоследствии печатались и Иосиф Бродский, и Василий Аксенов и многие другие известные писатели и поэты. В четвертом номере газеты опубликовали интервью Довлатова с Виктором Некрасовым, имя которого знали все, как и историю его борьбы за увековечивание памяти погибших в Бабьем Яру в Киеве. Как писал Сережа: «доблестный фронтовик, талантливый писатель, классик советской литературы – оказался вне закона».

Спустя всего несколько месяцев после начала работы в газете, я взяла интервью у знаменитого актера Малькольма МакДауэлла, исполнявшего роль Джимми Портера в пьесе Джона Осборна «Оглянись во гневе» в одном из известных нью-йоркских театров. Я очень гордилась тем, что мне удалось сделать интервью с актером, любимым зрителями по знаковым фильмам «Калигула», «О, счастливчик», «Механический апельсин», ведь мы только начинали, и нашей газете не было еще и полугода.

Каково же было мое удивление, когда несколько недель спустя в «Новом Американце», в отделе «Наша почта», опубликовали письмо Виктора Некрасова, адресованное Малькольму МакДауэллу!

Он писал из Парижа, и начиналось письмо так: «Я никогда не писал кинозвездам. Стеснялся. Впрочем, однажды написал. Дугласу Фербенксу… Но так и не отправил – не знал по какому адресу. Сейчас я тоже не знаю адреса и пишу через «Нового Американца», прочитав в нем интервью Л. Федоровой с Малькольмом МакДауэллом.»

И дальше шло очень интересное письмо английскому актеру, написанное благодаря тому, что писатель Виктор Некрасов прочитал мой материал в «Новом Американце»! Гордости моей не было предела. Можете представить, с какой радостью я сняла целую пленку фотографий Виктора Платоновича, вскоре посетившего нашу редакцию.