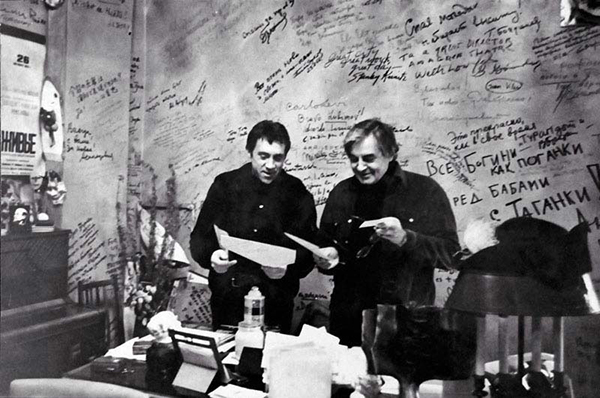

Виталий Орлов

[quote style=”boxed”]Когда в мае 1988 года Юрий Петрович Любимов вернулся из изгнания в Россию, его встретили как победителя. Зрители помнили, что красный квадрат –эмблема Театра на Таганке, был для них своеобразным знаменем инакомыслия. Восстановили запрещенные спектакли, имя Любимова вновь появилось на афишах, но долгое отсутствие не прошло бесследно: на «Таганке» произошел раскол. Любимов вместе с частью преданных ему актеров и сотрудников создал новую команду и продолжил работу в старом здании на Земляном Валу. Критика назвала 2000—2008 гг. своеобразной Болдинской осенью Любимова: шесть спектаклей большого стиля и больших тем – «мощное, глубоко личное художественное высказывание режиссера».

Один из этих спектаклей: «Марат и Маркиз де Сад» по пьесе Петера Вайса Юрий Любимов и его театр привезли в 2001 году в Америку и показали в Нью-Хейвене (Коннектикут) в рамках проводимого здесь Йельским университетом Международного фестиваля «Искусство и идеи».

Этот спектакль Ю.Любимова, острый по своему публицистическому запалу, блестяще сыгранный драматическими актерами, которым доступны также вокал и чечетка, эквилибристика и клоунада, наконец, просто физическая смелость в исполнении поистине цирковых номеров; пластически совершенный и виртуозный по части музыкальной эксцентрики, заставил вспомнить золотой век театра 60-х годов, легенды о котором живы до сих пор. И это не дежурный троп: когда в последний день (и в последний раз) гастролей Юрий Петрович вышел на сцену театра Йельского университета, чтобы поучаствовать в дискуссии, один из зрителей протянул ему для автографа известную всем любителям театра прогаммку «Таганки» с красным квадратиком в вверху.

Спектакль «Марат и Маркиз де Сад» сыграный в Нью-Хейвен, оказался последним визитом Любмиова и его «Таганки» в Америку.

Впрочем, любимовской «Таганки» уже несколько лет как нет и в Москве, а теперь нет уже и его самого, великого режиссера-провидца. Память о нем хочется сохранить.

Я встретился с Юрием Петровичем , чтобы взять у него интервью, в антракте спектакля «Марат –Сад», а затем еще и после его окончания. Тогда, в 2001 году была опубликована только часть моего интервью. В память о Юрии Любимове привожу его здесь полностью, что целиком оправдано: высказывания режиссера сегодня как никогда актуальны.

В.О.: Чем как режиссера вас привлекла пьеса Петера Вайса?

Ю.Л.: Пьеса Вайса – одна из замечательных в мировом репертуаре. Блестящий стихотворный перевод на русский язык сделал мой хороший знакомый поэт Лев Гинзбург, ныне покойный. Он мечтал это увидеть, но советская власть пьесу к постановке не допускала. Задумал я эту постановку много лет тому назад: я заболел, врачи поставили неверный диагноз и неправильно меня лечили, а потом меня даже пришлось буквально заново учить ходить. Так что времени думать у меня было много, и вот тогда постепенно и сложился в голове образ спектакля. Прошло время, и я решил сделать «Марата…», в основном, с молодыми ребятами, а из старых актеров привлечь только 2-3-х человек. Сделал его сначала для Малой сцены, а когда переносил на Большую, то опасался, что бешеная энергия спектакля рассеется. Но нет – получилось! А потом мы поехали в Петербург на осенний фестиваль и играли его в зале на 1200 мест, и там он тоже прошел очень хорошо.

В.О.: В каком году это было?

ЮЛ.: Я поставил его на 80-летие Солженицына, премьера была в декабре 1998 года. Сам я на несколько месяцев старше Солженицына… Мне дали за спектакль премию «Триумф» и несколько премий за рубежом: в Чехословакии, в других странах –так случилось, что спектакль очень много ездил.

В.О. : Вам удалось поставить «Марата…», потому что в России в последние годы очень изменилась власть, по крайней мере внешне? Или не очень?..

Ю.Л.: Это хорошее добавление. Власть изменилась мало. Человек, если он не хамелеон, не может так быстро поменяться. При тоталитарной системе людей насильно гнали в социализм с коммунизмом, а потом у нас объвили вдруг капитализм. Поэтому и реформы идут так медленно, поэтому все так сложно происходит: мышление у людей старое, и оно не может поменяться быстро, разве только в результате каких-то трагических, шоковых событий.

В.О.: Да, мы же знаем, Моисей водил своих людей по пустыне 40 лет…

Ю.Л.: …чтобы они забыли укоренившееся в них египетское рабство!

В.О.: То, что происходит в России сегодня – не есть ли это результат того, что она не может забыть это скрытое рабство, сытое сверху и голодное снизу?

Ю.Л.: Нет, в России другой вариант. В Египте было сытое рабство, а здесь всегда было голодное рабство. Когда же объявили этот странный капитализм, он оказался очень удобным для верхушки, чтобы быстро разворовать всю страну. В ее руках был начальный капитал, который в течение буквально трех лет превратился в миллиарды, а это, если только не наворовано, не бывает так быстро.

В.О.: Но вот к вам вопрос в связи с этим как к режиссеру театра: как зритель среагировал на всю эту изменившуюся ситуацию в стране?

Ю.Л.: В зрителе проявилось просто любопытство, он среагировал примерно так: «А вот давайте поглядим теперь, где более соленое, более эротическое, прежде запрещенное, а теперь вседозволенное». Стадное чувство.

В.О. : Не кажется ли вам, что благодаря сложившимся условиям,в частности, в искусстве, появилась тенденция к пошлости?

Ю.Л.: Но это всегда так. Раз все разбрелись, и все размыто, эти коммунистические варвары все рушат, поскольку все дозволено, а раз все дозволено, то и появляется ничем не сдерживаемая пошлость. А хамство увеличилось еще больше.

В.О.: Всю эту пошлость выплеснуло на поверхность. Она захватила телевидение, эстраду, она приняла устрашающие размеры. А как это отразилось на театре?

Ю.Л.: Все зависит от тех, кто руководит театром. Если руководитель пошлостью зарабатывает деньги и если он понимает, что это пошлость, это полбеды. Но если он уверен, что создает произведение искусства, и его поддерживают многие люди, в том числе представители власти, а это, как обычно, люди ограниченные – какими были, такими и остались, – вот тогда беда.

В.О. : Есть ли в нынешней России такой контингент зрителей, которым интересны именно ваши спектакли? Есть ли зритель, на которого вы работаете? Ведь этот ваш спектакль «Марат-Сад» откровенно публицистичен…

Ю.Л.: Не думаю. И я ни на кого, кроме себя, не работаю.

В.О.: Но спектакль не бывает без зрителя…

Ю.Л.: Вы правы, но это уже результат. Я не делаю спектакль на какого-то определенного зрителя. Просто я всегда думаю, что если э т о для меня очень важно, то не может быть, чтобы я был одинок, и больше никому в четырнадцатимиллионном городе оно никому не было нужно…

В.О.: И значит у вас нет необходимости быть в этом потоке захватишей страну пошлости?

Ю.Л.: Никакой, зачем мне это?

В.О.: Помните эти крылатые слова Беранже:

Господа, если к воле святой

Мир дорогу найти не сумеет,

Честь безумцу, который навеет

Человечеству сон золотой.

Как вы относитесь к тому, что «сон золотой» человечеству может навеять безумец, маньяк? Кстати, каково ваше отношение к тому же Марату, например?

Ю.Л.: К Марату я отношусь как к бандиту. Я знаю историю французской революции не по советским учебникам. Это был такой же террор, как потом во время русской революции. Вы возьмите кривую террора французской революции: 300 тысячам французских аристократов отрубили головы!!!

В.О.: Какова концепция спектакля «Марат-Сад»?

Ю.Л.Дело в том, что я практик. Каждый раз, когда что-нибудь ставишь, есть какой-то возбудитель. Концепция – модное слово. Говорят, нужно иметь концепцию. Но творческие законы – это совсем другие законы. Можно иметь отличную концепцию и сквернейший спектакль. Был у нас такой великолепный критик, шекспировед Александр Абрамович Аникст. Как-то на даче, проговорив о «Гамлете» часов пять, мы с ним поссорились – уж очень были у нас разные взгляды. Он меня обвинил: «Ну, опять у вас человек и власть, отношение человека к власти…». А через некоторое время было заседание ВТО, и он, к его чести, сказал: «Я видел много спектаклей о Гамлете в моей концепции. Это было ужасно. А вот Любимов меня не послушался. У него не было никакой концепции, а спектакль получился!» Так что в искусстве, как и в жизни: главное – сохранить самого себя. Как говорил Пушкин: «Независимость – слово банальное, затрепанное, но уж больно красивое».

[quote style=”boxed”]Мой дед, мои родители сформировали у меня определенные взгляды на Марата. Для меня это маниакальный субъект. Вот почему он у меня и прыгает по этим решеткам, как обезьяна. Это, конечно, не советская трактовка истории, но меня и выгнали из страны как злостного антисоветчика. Так я им до сих пор и остаюсь. Когда объявили перестройку, я перестраиваться не стал. Надо сперва решить, что строить, а потом уж перестраиваться. А они и сейчас этого не знают и до сих пор решают и уже сколько лет никак не могут решить. Почему, например, такие низкие зарплаты в такой богатой стране. Разобраться в этом для меня сложно, но ясно, что каждый должен хорошо делать свое дело, а там будь что будет. Во всяком случае, это завещали нам и Гоголь, и Толстой, и Достоевский. Банальная истина, но все истины в какой-то мере банальны. Когда-то у меня было много споров с моими друзьями-музыкантами Луиджи Ноно, Клаудио Аббадо и другими, настроенными на социалистический лад. «Но у нас все будет по-другому», – говорили они. «Нет, не будет, – возражал им я, – потому что в этом варианте не может быть по-другому!» Когда в 64 года я оказался на Западе, жизнь нужно было начинать с нуля, потому что в России у меня отобрали все! Вот вам и социализм.

К сожалению, сейчас я в России только потому, что мне интересно сохранить мой театр. В России сейчас можно только вкалывать, да и то при этом быть подвижником, потому что за труд платят очень мало. Потому-то сотни, тысячи и даже миллионы моих соотечественников вынуждены эмигрировать, и никто не анализирует, почему это происходит. Почему страна, которая победила в страшной войне, развалилась сама? А потому что все ее идеи – это химеры, не имеющие ничего общего с жизнью. Они не для людей, а для властей. Властям удобно управлять стадом, поэтому так медленно идут оздоровительные процессы. В то же время проведение реформ тормозится отсталостью мышления, и в этом трагизм ситуации. А то, что временно перестала существовать цензура, то это лишь означает, что руководству некогда разбираться, кто что говорит – им воровать надо и драться друг с другом, и они с остервенением это и делают. Интеллигенция в этой ситуации повела себя странно, то-есть как всегда, как это и сказано в «Марате- Саде»: «Мы за правительственные мероприятия!». Но лучше Булгакова об этом не скажешь: «Актер любит всякую власть, и больше всего он любит денежную власть. Авось накормят, авось, что-то перепадет». Так что довольно грустно. А я каким был, таким и остался. Уехал бы навсегда, да театр жалко, все-таки 40 лет отдал ему.

В.О.: В вашем спектакле о французской революции есть прямая пародия на Ельцина и Путина. Как это нужно понимать? Как понять то, что актер вместо «Йельский университет» (спектакль игрался в театре Йельского университета –В.О.) произнес «Ельцинский университет»?

Ю.Л.: Как напоминание о современной истории. Это тоже загадка русского народа: сперва ругали Ельцина, просто уничтожительной критике его подвергали, мечтали свергнуть, а он все терпел. Но потом единодушно проголосовали за его преемника, которого он же и предложил. Что касается «Ельцинского университета», это шутка. У Ельцина, если помните, был такой помощник Коржаков. Он иногда что-то такое говорил, чего никто не понимал. Когда он заканчивал, наступала пауза, после чего Коржаков произносил: «Шутка». Но это к нашему разговору не относится, я просто разговорился и сказал, пожалуй, лишнее, со мной это бывает. Даже одну-единственную книжку, которую написал, потому что не писатель, а читатель, я назвал «Записки старого трепача».

Я очень люблю клоунов, таких, например, как Феллини, люблю шутку и по мере возможности стараюсь шутить, даже с властями. И дошутился…

В.О.: В спектакле использовано много самой разнообразной музыки: от американской pop – music до русского фольклора и цыганского романса. Для чего вам понадобилось все это перемешать?

Ю.Л.:Во мне есть цыганская кровь, и я очень люблю Фреда Астора. А если серьезно, то мне показалось, что степ уместен в этом спектакле, соответствует его стилю. А все остальное я смешивал, конечно, нарочно. Глашатай в спектакле, как вы помните, поет: «Прости, Шарлотта Ермолаевна-а-а…». Ясно, что это балаганный прием, шутливый и ироничный. Зачем он понадобился? А затем, что от политики одна отрыжка, она всем смертельно надоела.

В.О.: Текст вашего спектакля отличается от оригинала Вайса, изменен финал. Почему?

Ю.Л.: Дело в том, что если сыграть пьесу целиком, как у П.Вайса, она будет идти три с половиной часа. Вот недавно я поставил «Евгения Онегина». Когда его просто читаешь вслух, это занимает шесть с половиной часов. Я умудрился уложить спектакль в 1 час 45 минут, и все характеры оказались абсолютно ясными, хотя не было прямого Онегина, Татьяны и пр. Многие из моих артистов умеют читать стихи, а это очень сложно, этому надо учить лет с шести. Я очень рад, что молодому поколению, которое приходит в театр, это интересно, и уходя из театра, они говорят: «Это надо прочесть!» Ведь сейчас никто же ничего не читает, и я иногда даже чувствую себя каким-то просветителем!

Я посчитал, что так будет для спектакля лучше. Более существенно закончить именно так. Когда я, например, ставил «Гамлета» с Высоцким, я счел нужным исключить выход Фортинбраса. Было много вопросов, зачем я это сделал. Они мне так надоели, что в конце концов я сказал: «Нашлись документы, о которых вы не знаете. У Шекспира был именно такой финал. Публика была тогда наивная, на сцене были трупы, присмотревшись к которым было видно, что они дышали. Вот и стали зрители забрасывать артистов тухлыми яйцами, помидорами. И Шекспиру пришлось переписать финал». Успокоились.

Ю.Л.: Меня очень тронули мои соотечественники за границей: в то время, когда я был в ауте, мне приносили и дарили на память билеты, программки, другие вещи, связанные с театром. Значит, уезжая, они их брали с собой. Такие случаи скрасили сложность моего существования на Западе. Это лирическое отступление, но я хочу сказать, что если в спектакле любого жанра нет настоящего лиризма – не сантиментов, а глубокого лиризма – то он хорошим не получится. Даже в этом балагане «Марат – Сад» есть лирические места, во всяком случае, для меня.

Одним из первых лирических спектаклей в моем театре в шестидесятые годы был «Павшие и живые». Мы первыми зажгли вечный огонь памяти павших – не у Кремлевской стены, а в театре. Когда пришли пожарники и хотели затоптать огонь, я сказал им: «Попробуйте!»

[quote style=”boxed”]Три раза в то время меня выгоняли из театра, потом восстанавливали. Но я никогда не каялся. А что изменилось? Постарел…

Когда я стал работать в других театрах в разных странах, мне постоянно задавали один и тот же вопрос: «Здесь, в другом мире, вам и работать приходится по-другому?» «Нет, – отвечал я, – я работаю так же, как и работал.»

Отличие заключается в том, что здесь у меня было больше приглашений ставить оперы: я их поставил более 30. Кроме того, можно сравнить темпы работы: за семь лет на Западе я умудрился поставить 55 спектаклей, а в России за это же время – с трудом семь, потому что иначе мне бы делали замечания, заставляли без конца переделывать, ублажать чиновников и так далее. Именно по этой причине уехал Андрей Тарковский, ему просто не давали работать.

В.О. :Есть ли записи на пленку спектаклей вашего театра? Сейчас их еще помнят, но пройдет какое-то время, и ничего не останется…

Ю.Л.: Качественная запись спектакля на пленку требует особых условий. Таких условий у нас не было. Поэтому нет ни одного спектакля, записанного полностью. Есть записи отдельных отрывков и песен в исполнении Высоцкого. Но власти не любили Высоцкого, и то, что сохранилось, сделано просто энтузиастами, чаще всего студентами ВГИК, и было связано с риском. Я приглашал их на репетиции, и это снималось и записывалось полулегально. В последни годы я пытался полностью снять профессионально «Марата…», но с нас за это хотели взять не менее 10 тысяч долларов. Таких денег у театра нет. Поэтому есть только получасовый фильм, снятый для рекламы, когда мы ехали с «Маратом…» на фестиваль в Авиньон.

Вот на съемку «Театрального романа» дал деньги Чубайс. Это было сделано весьма оригинально. Однажды он заявил: «Вчера мы решили помогать искусству целенаправленно». Я пришел к нему на прием, и он спросил:

-Что можете предложить?

-Вот Шекспир, «Хроники», – ответил я. Как раз я их тогда ставил.

-А-а, кому это интересно!

-Ну, «Евгений Онегин»…

-Зачем? Пушкинский юбилей уже прошел. Что у вас еще?

– «Театральный роман» Булгакова…

-Беру! – сказал он.

-Почему?

– Антисоветчина!»

В.О.: Как вы относитесь к системе Станиславского?

Ю.Л. : В «Театральном романе» есть разговор между Немировичем-Данченко и Станиславским. Когда его слушаешь, становится понятно, что эту систему не понимал даже Немирович-Данченко, потому что вывод он сделал такой: «Хороший актер играет хорошо, а плохой – плохо!» Многим театрам нужно призадуматься о том, как учить профессии, чтобы могли появляться такие синтетические актеры, как в моем театре.

В.О.: Что вы можете сказать о современном телевидении?

Ю.Л. : Как и везде, все зависит от таланта человека, работающего для конкретной телевизионной программы. Но в телевидении ситуация размытая. И российское, как и американское телевидение, затопила пошлость. Американские интеллектуалы мне говорили, что телевизор – это ящик для дураков. Когда я сказал об этом руководителю советского телевидения Лапину, он, даже не дослушав фразы, впал в полный экстаз, топал ногами и кричал: «Как вы смеете говорить такое! Это вам не Таганка!..» Я выждал, пока он выкричится, а потом сказал: «Это же я сказал про американское телевидение!»

Когда театр закрыли, Эфрос пригласил меня играть в телевизионном спектакле Мольера и Сганареля. Но Лапин его закрыл. Финал наших взаимоотношений был смешным. Через полчаса после того, как я однажды поговорил с ним по телефону, неожиданно ко мне явился его первый заместитель и нервно сказал: «Что вы наговорили моему шефу? Он все время глотает валидол и кричит: «Что мне сделать, чтобы отвязаться от него!!? Пусть делает, что хочет!!!»

В.О.: Есть ли у театра спонсор?

Ю.Л. :Когда перед Олимийскими играми нас принимал Президент, Марк Анатольевич Захаров предложил: «Было бы прекрасно, если бы Президент какому-нибудь спонсору объявил благодарность. Вот тогда, возможно, и появилось бы у театра больше спонсоров, может быть, даже меценаты, и нам было бы немного легче». Президент пристально посмотрел на него и сказал: «Я бы поблагодарил. Но это большой риск. Я боюсь, что тогда пришлось бы проверять спонсоров».

В.О.: Ваша следующая постановка?

Ю.Л. : Я работаю сейчас с греками. Спектакль будет посвящен 2400-летию Сократа. (Премьера состоялась в 2001 году, в Афинах, у Парфенона.- Авт.) Он совсем в другой стилистике, хотя в нем, как и в «Марат-Саде», композитор Владимир Мартынов опять-таки сделает смесь из разной музыки. Это будет, конечно, комплимент господину Сократу, который, как известно, сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Я хочу напомнить вторую часть его парадокса, ее знают не все: «А другие и этого не знают».

Нью-Хейвен, Коннектикут

30 июня 2001 года.